その他の事案 Cases5

- HOME>

- その他の後遺障害

Ⅰ.重度の後遺障害事案の経験

だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄の損傷を原因とする重度の後遺障害事案を数多く手がけてきました。

これらの後遺障害事案は、

①民事手続(損害賠償請求)だけでなく、刑事手続への対応も必要となる

②法的知識だけでなく、医療や介護に関する知識が必要である

③生活を再建し、安定させるため、多種の公的制度を利用する必要がある

④高レベルの主張・立証が必要となる

という特徴があります。

重度の後遺障害事案を取り扱ってきた経験は、他の後遺障害に関してご依頼を頂いた場合にも大きく役立っています。

Ⅱ.取り扱っている後遺障害

だいち法律事務所が取り扱ったことのある主な後遺障害は、以下のとおりです。

今後も、これらの後遺障害は、積極的に対応していきたいと考えています。

| 障害のカテゴリー | 具体的な障害名 | 関連記事など |

|---|---|---|

| 神経系統の機能 または精神の障害 |

|

|

| 脊柱の運動障害 |

|

|

| 脊柱の変形障害 |

|

|

| 上肢の機能障害 |

|

|

| 手指の機能障害 |

|

|

| 下肢の欠損障害 |

|

|

| 下肢の機能障害 |

|

|

| 眼の障害 |

|

|

| 口の障害 |

|

※表は左右にスクロールして確認することができます。

Ⅲ.取り扱っていない事案

これまで、だいち法律事務所は、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷など、脳や脊髄を損傷したことを原因とする重度の後遺障害事案、死亡事故に注力してきました。今後も、これらの事案に注力し続け、積み重ねてきた知識や経験を有効に活用していきたいと考えています。

重度の後遺障害事案、死亡事故の対応には、多くの労力が必要です。ご依頼を受けられる件数には限りがあるため、重度の後遺障害事案、死亡事故に注力し続けるためには、どうしても依頼を受ける事案を限定しなければならなくなります。

このため、以下に記載した事案は、ご依頼をお断りしています。

- 後遺障害が残っていない人身事故

- 軽度の後遺障害(頚椎捻挫、腰椎捻挫)

- 物損のみの事故

ご希望に添えないこともあると思いますが、ご理解をいただきたいと思います。

Ⅳ.だいち法律事務所の解決例

だいち法律事務所が取り扱った「その他の後遺障害」に関する裁判例・解決例を紹介します。

-

-

その他の事案 Cases4

-

その他の事案 Cases3

-

その他の事案 Cases2

-

その他の事案 Cases1

Ⅴ.コラム

その他の事案に関連するコラムを紹介します

-

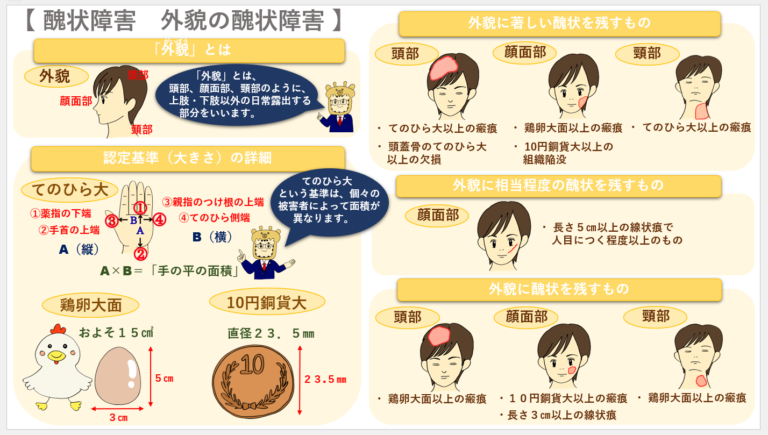

醜状障害①(外貌の醜状障害)

-

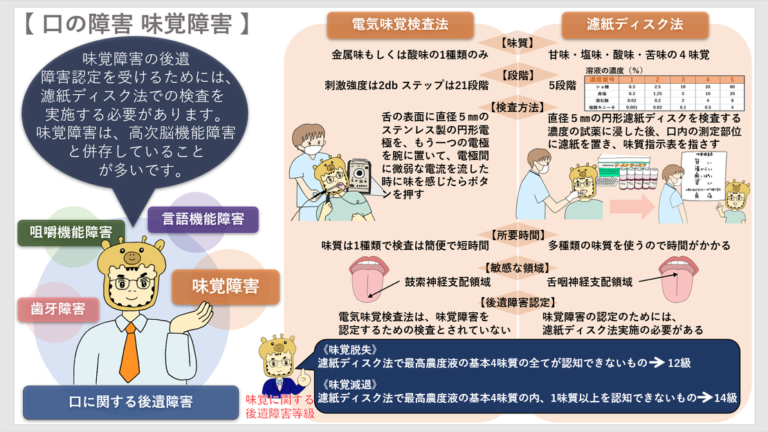

口の障害③(味覚障害)

-

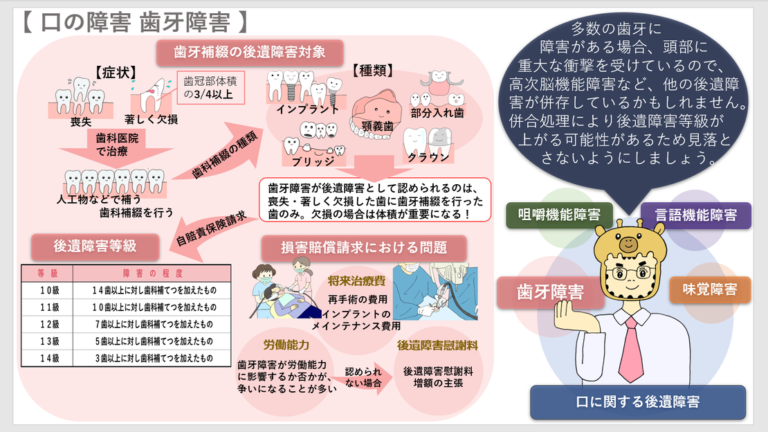

口の障害②(歯牙障害)

-

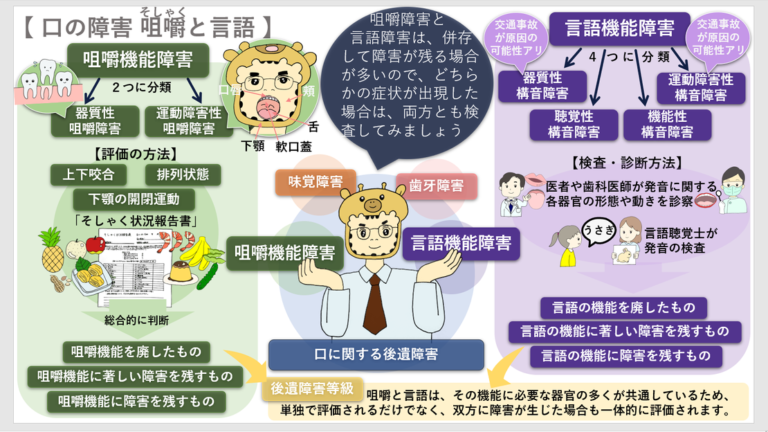

口の障害①(咀嚼・言語)

-

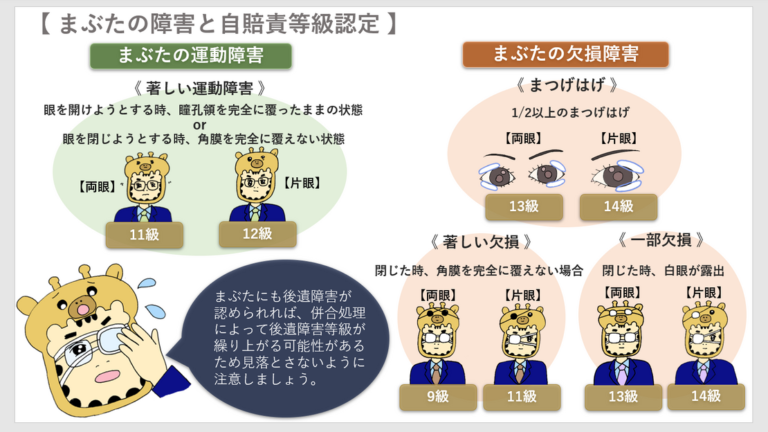

まぶた(眼瞼)の障害

-

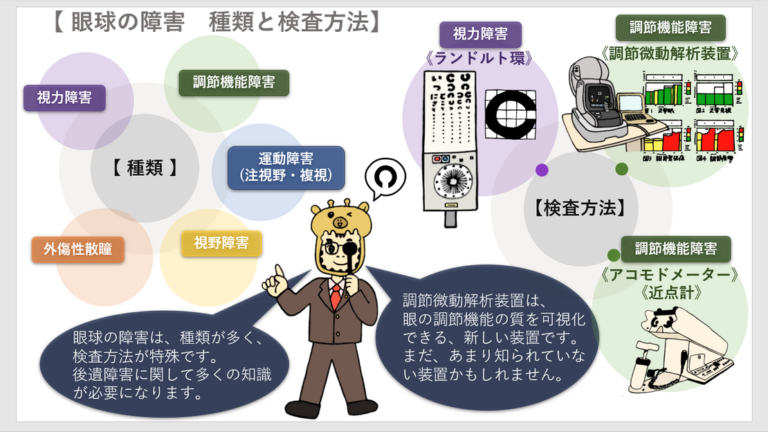

眼球の障害②(運動・視野・散瞳)

-

眼球の障害①(視力・調節機能)