前回、自賠責保険における高次脳機能障害の等級認定基準について説明しました。

ところで、自賠責保険とは別個に、労災保険においても等級認定基準が定められています。別個の制度ですが、高次脳機能障害の後遺障害等級を検討する時に、労災保険の認定基準を参考にすることも多いため、労災保険における等級認定基準について説明します。

Ⅰ.「4能力」の評価

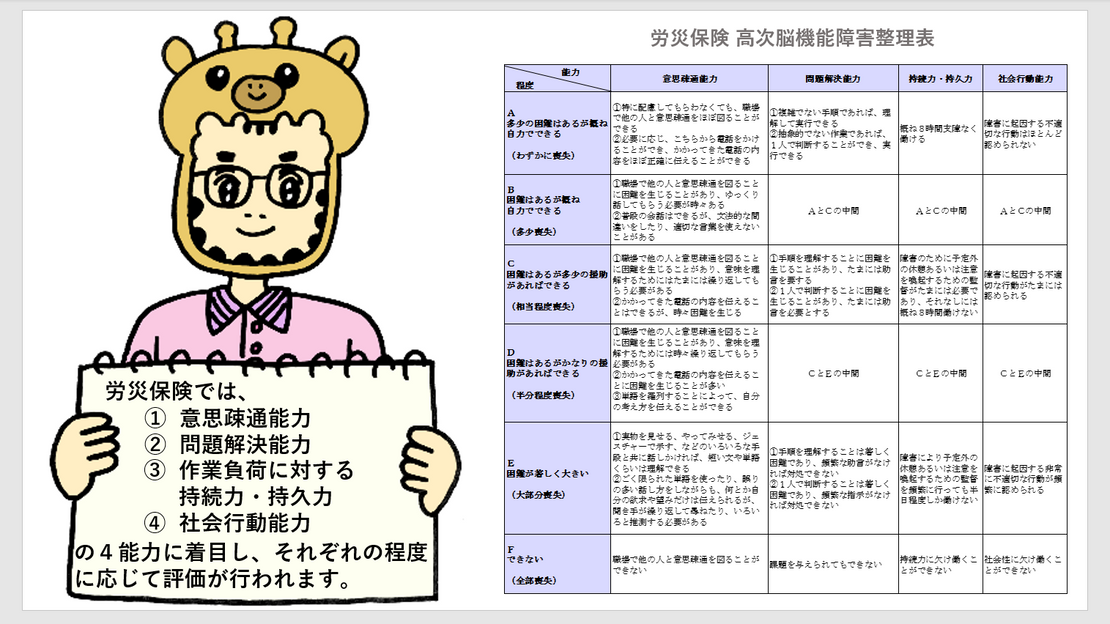

高次脳機能障害の後遺障害等級を認定するに際して、労災保険では、

① 意思疎通能力

② 問題解決能力

③ 作業負荷に対する持続力・持久力

④ 社会行動能力

の4能力に着目し、それぞれの喪失の程度に応じて評価を行っています。

これらの4能力を評価するポイント・基準は、以下の通りです。

1.意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力など)

① 評価のポイント

職場において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうかなどについて判定します。

記憶力・認知力・言語力の観点から評価することになります。

② 基準

⑴ できない(全部喪失)

・ 職場で他の人と意思疎通を図ることができない。

⑵ 困難が著しく大きい(大部分喪失)

・ いろいろな手段とともに話しかければ、短い文や単語は理解できる。

・ 何とか自分の欲求や望みだけは伝えられるが、聞き手が繰り返して尋ねたり、いろいろと推測する必要がある。

⑶ 困難はあるがかなりの援助があればできる(半分程度喪失)

・ 職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためには時々繰り返してもらう必要がある。

・ かかってきた電話の内容を伝えることに困難を生じることが多い。

・ 単語を羅列することによって、自分の考え方を伝えることができる。

⑷ 困難はあるが多少の援助があればできる(相当程度喪失)

・ 職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、意味を理解するためにはたまには繰り返してもらう必要がある。

・ かかってきた電話の内容を伝えることはできるが、時々困難を生じる。

⑸ 困難はあるが概ね自力でできる(多少喪失)

・ 職場で他の人と意思疎通を図ることに困難を生じることがあり、ゆっくり話してもらう必要が時々ある。

・ 普段の会話はできるが、文法的な間違いをしたり、適切な言葉を使えないことがある。

⑹ 多少の困難はあるが概ね自力でできる(わずかに喪失)

・ 特に配慮してもらわなくても、職場で他の人と意思疎通をほぼ図ることができる。

・ 必要に応じ、こちらから電話をかけることができ、かかってきた電話の内容をほぼ正確に伝えることができる。

2.問題解決能力(理解力、判断力など)

① 評価のポイント

作業課題に対する指示や要求水準を正確に理解し、適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。

理解力、判断力、集中力(注意の選択など)の観点から評価することになります。

② 基準

⑴ できない(全部喪失)

・ 課題を与えられてもできない。

⑵ 困難が著しく大きい(大部分喪失)

・ 手順を理解することは著しく困難であり、頻繁な助言がなければ対処できない。

・ 1人で判断することは著しく困難であり、頻繁な指示がなければ対処できない。

⑶ 困難はあるがかなりの援助があればできる(半分程度喪失)

・ ⑵と⑷の中間

⑷ 困難はあるが多少の援助があればできる(相当程度喪失)

・ 手順を理解することに困難を生じることがあり、たまには助言を要する。

・ 1人で判断することに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする。

⑸ 困難はあるが概ね自力でできる(多少喪失)

・ ⑷と⑹の中間

⑹ 多少の困難はあるが概ね自力でできる(わずかに喪失)

・ 複雑でない手順であれば、理解して実行できる。

・ 抽象的でない作業であれば、1人で判断することができ、実行できる。

3.作業負荷に対する持続力、持久力

① 評価のポイント

一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかを判定します。

精神面における意欲・気分または注意の集中の持続力・持久力の観点から評価することになります。疲労感や倦怠感も含めて評価します。

② 基準

⑴ できない(全部喪失)

・ 持続力に欠け、働くことができない。

⑵ 困難が著しく大きい(大部分喪失)

・ 障害により予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督を頻繁に行っても半日程度しか働けない。

⑶ 困難はあるがかなりの援助があればできる(半分程度喪失)

・ ⑵と⑷の中間

⑷ 困難はあるが多少の援助があればできる(相当程度喪失)

・ 障害のために予定外の休憩あるいは注意を喚起するための監督がたまには必要であり、それなしには概ね8時間働けない。

⑸ 困難はあるが概ね自力でできる(多少喪失)

・ ⑷と⑹の中間

⑹ 多少の困難はあるが概ね自力でできる(わずかに喪失)

・ 概ね8時間支障なく働ける。

4.社会行動能力(協調性など)

① 評価のポイント

職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどについて判定します。

協調性の有無や不適切な行動(突然、大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動など)の頻度について評価することになります。

② 基準

⑴ できない(全部喪失)

・ 社会性に欠け、働くことができない。

⑵ 困難が著しく大きい(大部分喪失)

・ 障害に起因する非常に不適切な行動が頻繁に認められる。

⑶ 困難はあるがかなりの援助があればできる(半分程度喪失)

・ ⑵と⑷の中間

⑷ 困難はあるが多少の援助があればできる(相当程度喪失)

・ 障害に起因する不適切な行動がたまには認められる

⑸ 困難はあるが概ね自力でできる(多少喪失)

・ ⑷と⑹の中間

⑹ 多少の困難はあるが概ね自力でできる(わずかに喪失)

・ 障害に起因する不適切な行動はほとんど認められない。

Ⅱ.後遺障害等級の認定基準

4能力の評価によって、3級、5級、7級、9級、12級のいずれに該当するかを判定します。

複数の能力に障害が認められるときには、原則として障害の程度の最も重篤なものに着目して評価を行います。たとえば、意思疎通能力が5級、問題解決能力が7級、社会行動能力が9級である場合、最も重篤な意思疎通能力の障害に着目し、5級として認定することになります。

その上で、3級以上に該当するか否かは、介護の要否および程度を踏まえて認定されます。

では、労災保険における後遺障害等級の認定基準を説明します。

① 1級「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

以下の⒜又は⒝が該当します。

⒜ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣などに常時介護を要するもの

⒝ 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

② 2級「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」

以下の⒜、⒝又は⒞が該当します。

⒜ 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの

⒝ 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの

⒞ 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

③ 3級「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため,労務に服することができないもの」

以下の⒜又は⒝が該当します。

⒜ 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの

例1)意思疎通能力が全部失われた例

「職場で他の人と意思疎通を図ることができない」場合

例2)問題解決能力が全部失われた例

「課題を与えられても手順とおりに仕事を全く進めることができず、働くことができない」場合

例3)作業負荷に対する持続力・持久力が全部失われた例

「作業に取り組んでもその作業への集中を持続することができず、すぐにその作業を投げ出してしまい、働くことができない」場合

例4)社会行動能力が全部失われた例

「大した理由もなく突然感情を爆発させ、職場で働くことができない」場合

⒝ 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

④ 5級「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」は,第5級の1の2に該当する。

以下の⒜又は⒝が該当します。

⒜ 4能力のいずれか1つの能力の大部分が失われているもの

問題解決能力の大部分が失われている例

「1人で手順とおりに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない」場合

⒝ 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

⑤ 7級「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」

以下の⒜又は⒝が該当します。

⒜ 4能力のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの

問題解決能力の半分程度が失われているものの例

「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、時々助言を必要とする」場合

⒝ 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

⑥ 9級「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つの能力の相当程度が失われているものが該当します。

問題解決能力の相当程度が失われているものの例

「1人で手順とおりに作業を行うことに困難を生じることがあり、たまには助言を必要とする」場合

⑦ 12級「通常の労務に服することはできるが,高次脳機能障害のため,多少の障害を残すもの」

4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。

⑧ 14級「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの」

MRI・CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当します。

Ⅲ.高次脳機能障害整理表

以下の高次脳機能障害整理表は、障害の程度別に能力喪失の参考例を示したものです。

なお、「労働能力」とは、一般的な平均的労働能力をいうとされていて、年齢、職種、利き腕、知識、経験などの条件、障害の程度を決定する要素とはされていません。

Ⅳ.まとめ

後遺障害等級の認定基準は、自賠責保険・労災保険ともに、なかなか理解が難しいと思います。後遺障害等級ごとの基準を比較して、ポイントを導き出すしかありません。

また、自賠責保険と労災保険の認定基準が異なっていることも、ややこしさが増す理由となっています。

ですが、自賠責保険の基準を検討するだけでなく、労災保険の基準も検討することによって、どの後遺障害等級に該当するのかという見込みの精度を高められるのだと思います。