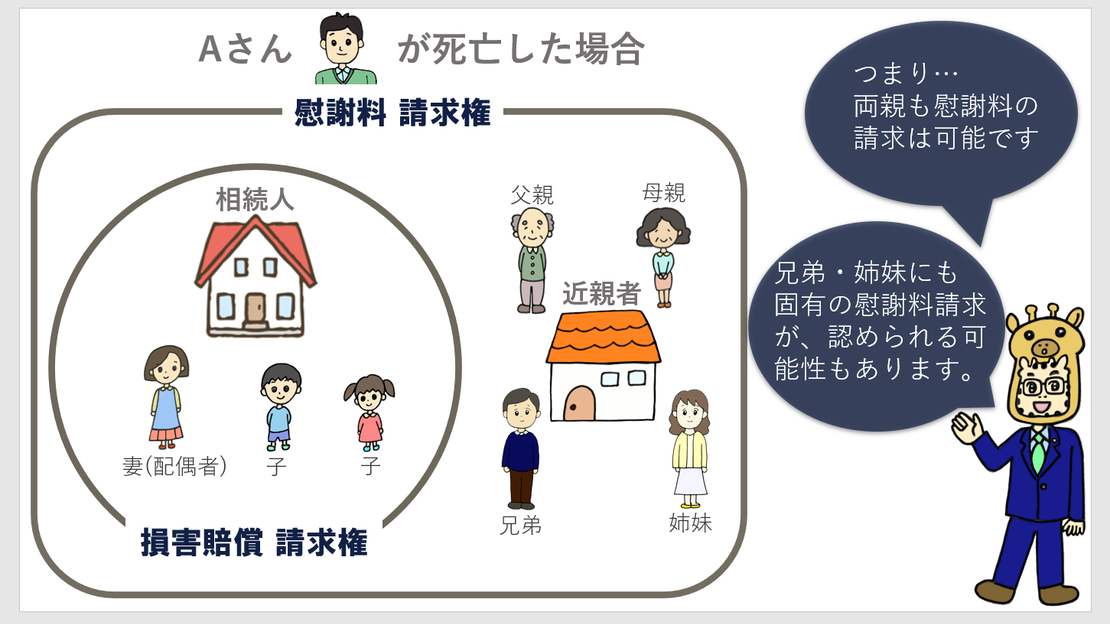

死亡事故では、被害者の死亡によって相続が発生し、「相続人」が損害賠償請求権を取得します。また、一定の範囲内の「近親者」は、固有の慰謝料を請求できます。この場合の相続人と近親者は、一致しないことがあります。

では、誰が、どのような請求が可能なのかを見ていきましょう。

第1.損害賠償請求権の発生と相続

1.損害賠償請求権の相続

死亡事故では、被害者が亡くなることによって、「相続」が発生します。この相続によって、被害者の相続人は、被害者に発生した損害賠償請求権を取得します。そして、相続人は、加害者に対し、相続によって取得した損害賠償請求権を行使して、賠償金を支払ってもらうことになります。

交通事故によって死亡することは、傷害(怪我)の極限状態であり、たとえ「即死」といえる場合であっても、死亡するまでに時間的な間隔があると捉えられています。法的には、死亡する寸前の被害者が加害者に対する損害賠償請求権を取得し、その後の被害者の死亡によって相続が発生することによって、相続人が損害賠償請求権を取得すると捉えているのです。

2.法定相続人

法定相続人と相続の順位は、民法887条~890条にて定められています。

・配偶者

配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。

法的に有効な婚姻関係にあることが必要なので、事実婚(内縁)の妻は、法定相続人にはなりません。

・配偶者以外

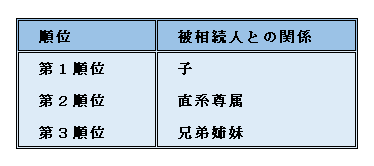

配偶者以外の法定相続人には、法定相続人になることができる順番(相続順位)が定められています。相続順位は、以下の表に記載した通りであり、相続順位が高い人から法定相続人になり、相続順位が高い人がいる場合、順位が低い人は相続人になれません。

・直系尊属

「直系尊属」は、聞き慣れない言葉だと思いますので、ここで説明しておきます。

尊属とは、亡くなった被害者よりも前の世代のことです。直系とは、親子の関係で直接つながっていることです。

つまり、「直系尊属」とは、亡くなった被害者の父母や祖父母などのことであり、叔父・叔母や配偶者の父母などは含まれません。

なお、父母や祖父母など親等の異なる直系尊属がいる場合は、亡くなった被害者に近い者が優先されます。このため、亡くなった被害者に子がなく、父母と祖父母がいる場合は、父母のみが相続人になります。

3.法定相続分

法定相続人が遺産を相続する割合のことを「相続分」といいます。そして、民法900条~901条で法定相続分が定められています。

・配偶者のみ

配偶者が全ての遺産を相続します。

・相続人に配偶者がいない

同一順位の相続人の間で、均等に分割します。

但し、代襲相続が生じている場合、代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受け取れる相続分と同じとされています。

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、相続が開始された時点ですでに死亡していた場合に、その者の子が代わって相続することをいいます。この代襲相続では、代襲相続人は、子や兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分の範囲内で相続するとされています。

・配偶者と子

この場合の法定相続分は、配偶者と子が各2分の1となります。

子が複数人いる場合、法定相続分である2分の1の中で、均等に分割します。

・配偶者と直系尊属

この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

同順位の直系尊属が複数人いる場合、法定相続分である3分の1の中で、均等に分割します。

・配偶者と兄弟姉妹

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

兄弟姉妹が複数人いる場合、法定相続分である4分の1の中で、均等に分割します。

第2.近親者による固有の慰謝料請求

1.近親者の固有の慰謝料の発生

被害者が死亡した場合、一定範囲内の近親者は、加害者に対し、固有の慰謝料を請求できます。一定範囲内の近親者であれば、被害者の死亡によって多大な精神的苦痛を被ることは当然だと考えられることから、その精神的苦痛を慰謝するため、損害賠償請求が可能になるのです。

2.近親者の範囲

・民法の規定

固有の慰謝料を請求できる近親者の範囲は、民法710条で規定されています。

具体的には、父母・配偶者・子がこれに該当します。

これらの方々が請求すれば、固有の慰謝料が認められるのが通常です。

・裁判例

民法710条で規定されている方々だけでなく、それ以外の近親者、例えば、兄弟姉妹、祖父母などにも固有の慰謝料を認めている裁判例があります。

必ずしも、兄弟姉妹や祖父母などに固有の慰謝料が認められるわけではありません。認めてもらうためには、損害賠償請求訴訟(裁判)において、

・被害者と親密な関係にあったこと

・被害者が死亡したことによって多大な精神的苦痛を被ったこと

を主張立証する必要があります。

第3.相続人と近親者の範囲が一致しない

ここで注意して欲しいのは、相続人と近親者の範囲が一致しない場合があることです。

相続人と近親者は、以下の立場にあります。

相続人 = 被害者本人に生じた損害賠償請求権を相続する者

近親者 = 固有の慰謝料請求権を取得する者

例えば、Aさんが交通事故で死亡し、Aさんのご家族には配偶者・子供・両親がいたという場合を考えてみます。

この場合の相続人は、配偶者と子供だけであり、両親は相続人ではありません(民法887~890条)。このため、相続によって、Aさんに生じた損害賠償請求権を取得するのは、相続人である配偶者と子供だけです。

これに対し、近親者の固有の慰謝料は、民法710条に挙げられている近親者に認められます。このため、Aさんのケースでは、配偶者・子供だけでなく、両親にも固有の慰謝料請求権が認められることになります。

第4.刑事手続に関われる近親者

説明の便宜上、加害者の刑事手続に関与できる近親者の範囲についても触れておきます。

死亡事故において、加害者は、被疑者として捜査の対象になります。捜査の結果、起訴され、被告人として刑事裁判を受けることもあります。

加害者が起訴された場合、被害者の近親者は、被害者参加制度(刑訴法316条の33~)を利用して加害者の刑事裁判において、手続に関与することができます。

手続に関与できるのは、死亡した被害者の配偶者・直系の親族・兄弟姉妹と定められています。

ですから、刑事手続に関与する場面では、近親者の範囲がかなり広げられていることになります。

第5.弁護士がご依頼を頂く場合

死亡事故についてのご依頼を頂く場合、弁護士は、全ての相続人からご依頼を頂くようにしています。一つの事故で発生した損害賠償請求権を行使するので、一括して対応できる方がスムーズだからです。

また、相続人には含まれなくても、近親者として固有の慰謝料を請求できる方がいる場合は、その方からもご依頼を頂くようにしています。

刑事手続の段階で、被害者参加制度を利用する場合には、この制度を利用したいと考えている方からご依頼を頂きます。複数の方が被害者参加制度の利用を希望している場合であっても、代表者1名が参加人となるのが一般的です。

このように死亡事故では、相続人・近親者が複数人いることが多いため、当事者が多くなることがあります。

※ 死亡事故について弁護士相談を希望される場合、こちらからお申し込みください。