前回までに説明した3つのポイント(画像所見・意識障害・発症時期)をクリアすれば、少なくとも「交通事故によって」「脳に外傷を負った結果」として高次脳機能障害を発症したと認定してもらえることになります。

次の段階で問題となるのは、高次脳機能障害の症状や程度をどうやって把握するかという点です。

Ⅰ.症状を把握するための材料

以下に挙げる事情などを考慮して評価されることになります。

1.画像所見、意識障害

前回のコラムで説明した画像所見・意識障害は、ここでも重要な要素になっています。つまり、

①画像所見によって確認できる脳の損傷が重大なものかどうか

②事故直後の意識障害の程度が重かったかどうか

を確認し、これらが重大であるほど、より重篤な高次脳機能障害を発症していてもおかしくないと評価されます。

これに対し、画像所見や意識障害が軽度であれば、重篤な高次脳機能障害を発症することに「合理性はない」と考えられてしまう可能性があります。

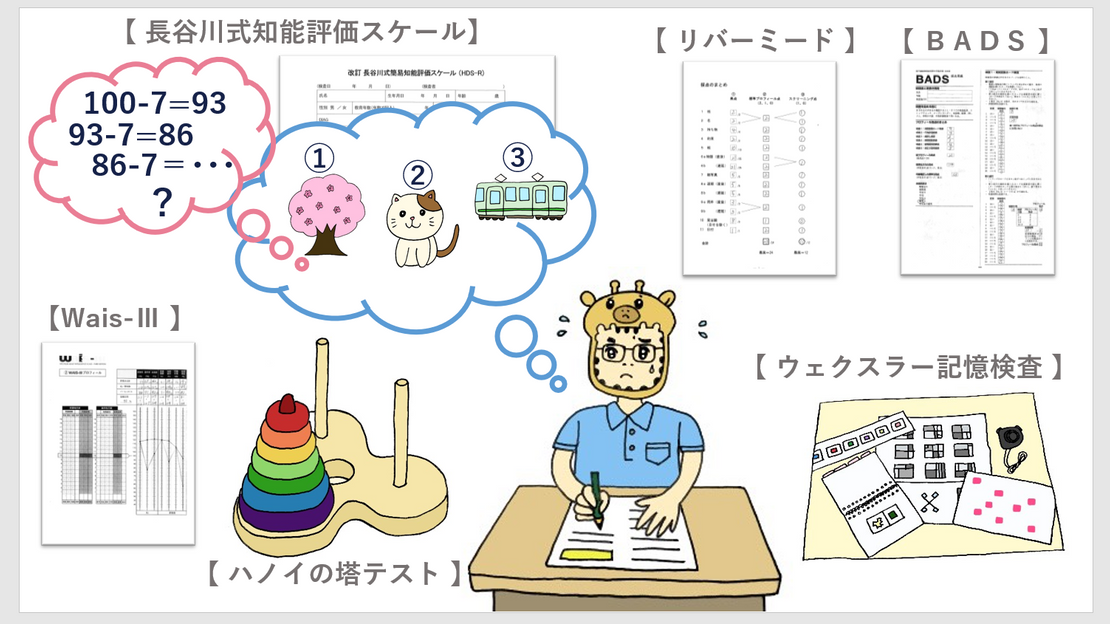

2.神経心理学的検査

高次脳機能障害の症状の程度(重症度)は、神経心理学的検査の結果を考慮して評価されます。

一般的に用いられる検査には、以下のものがあります。

①知能

MMSE

長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

WAIS-Ⅳ(子供向けはWISC-Ⅳ)

②注意

標準注意検査法(CAT)

Trail Making test

仮名ひろいテスト

③記憶

三宅式記銘力検査

ウェクスラー記憶検査(WMS-R)

リバーミード行動記憶検査(RBMT)

④遂行機能

BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)

ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト

ハノイの塔テスト

なお、これらの検査は、認知障害を評価するには適していますが、行動障害や人格変化は評価できないとされています。

3.診療医による具体的な所見

主治医は、実際に患者を診察しており、患者に関して様々な情報を得ています。この主治医から得られる具体的な所見は、画像所見や神経心理学的検査などと相まって、日常生活上の障害の有無・程度を医学的に明らかにする重要な資料となります。

主治医の所見は、「後遺障害診断書」「神経系統の障害に関する医学的意見」に記載してもらいます。

4.日常生活の状況の把握

神経心理学的検査によって高次脳機能障害の存在を明らかにできても、「実際の日常生活上、いかなる問題が生じているのか」を明確にすることは難しいです。

また、主治医は、診察などの際に患者に接していますが、診察時に患者の異常が全て現れるわけではありませんし、患者の日常生活を観察しているわけではないので、患者の異常の全てを把握しているわけではありません。

高次脳機能障害の具体的な症状を把握するためには、患者が生活している環境で、患者の行動を観察し、どのような場面でどのような問題が起きたのかを記録する必要があります。そして、日常生活における行動は、家族などの身近にいる人しか観察できません。これらの人が「日常生活状況報告」を作成して、患者の日常生活上の問題点を詳細に記録し、この書類の内容を検討して把握することになります。

Ⅱ.症状の程度を評価する際に考慮すべき事項

高次脳機能障害の後遺障害等級を検討するに際しては、高次脳機能障害者の労働能力の程度を評価する必要があります。

その際、労働能力には、障害の認識能力、家庭や職場への適応能力、生活の困難さ、支援の有無など複数の事柄が影響を及ぼしていることを知っておく必要があります。

特に就労を阻害する要因として、認知障害だけでなく、行動障害および人格変化を原因とした『社会的行動障害』を重視すべきとされていて、社会的行動障害があれば労働能力をかなりの程度で喪失すると考えられています。

具体的な評価の指針として、以下の事項が挙げられています。

①著しい知能低下や記憶障害は、就労能力を低下させます。

しかし、神経心理学的検査で知能指数が正常範囲に保たれている場合でも、行動障害および人格変化に基づく社会的行動障害によって、対人関係の形成などに困難があり、通常の社会および日常生活への適応に難渋している場合には相応の等級評価をすべきとされています。

②社会的行動障害によって就労が困難な場合でも、TVゲームを操作したり、インターネットでウェブサイトを眺めたりするなどの能力を有する場合があります。これをもって就労可能と判断すべきではないとされています。

③学校生活に求められる適応能力と職業生活に求められる職務遂行能力には違いがあります。学校では自分が好まない対人関係を避けられる場合が多いのに対し、就労の場面では、このような選択が難しいのです。

したがって、患者が小児期で、将来の就労能力を推測する必要がある場合は、労働能力の評価において、学業成績の変化以外に、非選択的な対人関係の構築ができているかなどを考慮することが必要とされています。

④一般の交通機関を利用した移動能力と労働能力喪失の程度が一致しない場合があります。

⑤脳外傷を示す画像所見が軽微な場合でも、労働能力がかなりの程度損なわれている場合があります。

Ⅲ.症状固定時期

後遺障害等級を判断する場合、いつの時点における症状を基準とすべきかという問題があります。

この点について説明します。

1.成人

一般に、成人の場合、急性期は、急速に症状が回復します。そして、急性期を過ぎてから後は、症状の回復は緩やかになり、徐々に回復の速度はゆっくりになります。

このため、受傷後1年以上を経てから症状固定とすることが妥当とされています。

2.小児

小児の場合、受傷後1年を経過した時期でも、後遺障害等級の判定が困難なことがあります。

後遺障害等級が1~2級になりそうなほど重度の症状であれば、判定は比較的容易です。これに対し、3級より軽度である場合、幼稚園・保育園、学校での生活への適応にどの程度の困難さがあるかを的確に評価するには、適切な時期まで経過観察が必要になる場合が多いとされています。

将来、小児がどの程度の適応困難さを示すかは、脳損傷の重症度だけでなく、脳の成長と精神機能の発達による影響が大きいため、学校などにおける集団生活への適応困難の有無・程度を把握してからの方が、成人後の自立した社会生活や就労についての能力をより正確に評価できると考えられているのです。

従って、適切な経過観察期間、例えば、乳児の場合は幼稚園・保育園などで集団生活を開始する時期まで、幼児では就学期まで、後遺障害等級認定を待つ考え方も尊重されているようです。

3.高齢者

高齢者の場合、受傷後の症状悪化の原因として、加齢による認知機能の障害の進行が加わっている可能性があります。

このため、やはり1年程度の期間で症状固定として後遺障害等級の認定を行うとされていますが、その後、時間が経過する過程で症状が悪化した場合には、交通事故による受傷によって、通常の加齢による変化を超えた悪化が生じていると評価できる場合に限って、上位等級への認定変更の対象とするという取扱いがなされています。

Ⅳ.まとめ

交通事故後に発症した高次脳機能障害について、具体的な症状の把握の仕方、評価の方法などについて説明しました。

ここで把握された症状に基づいて、後遺障害等級に該当するかどうかの評価がなされることになります。

次回は、後遺障害等級の基準について説明したいと思います。

※ 高次脳機能障害について弁護士相談を希望される場合、こちらからお申し込みください。