第3.FIM(機能的自立度評価法)

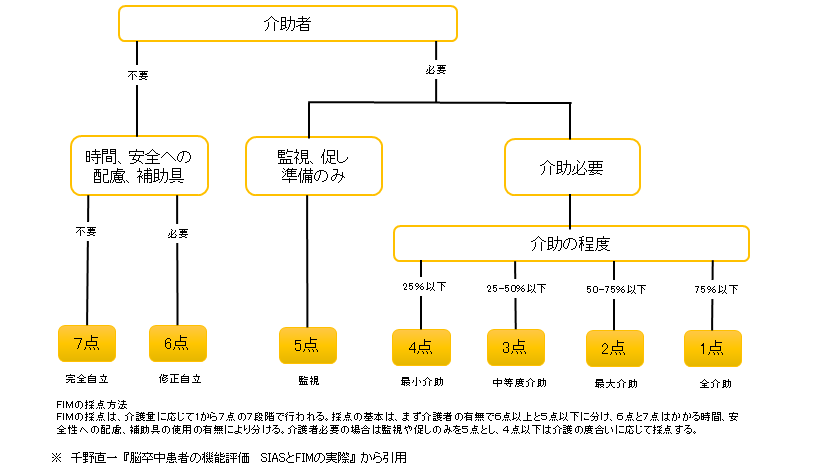

・ FIMは介護量の測定を目的として、全18項目を介護の度合いに応じて7段階で評価する。

・ ADLのすべての内容を網羅するのではなく、必要最小限の項目が集められている。

・ FIMは、“しているADL”の測定法であり、患者に動作をさせて採点するのではなく、日常生活で実際にどのように行っているかを観察して採点する。

・ FIMは一定の訓練を受けたスタッフならば、職種を問わず採点できるという特色があり、各スタッフの情報を集めることによって、より正確に“しているADL”の測定が可能となる。

・ 各スタッフの採点が異なる場合は、低いほうの点を採用する。

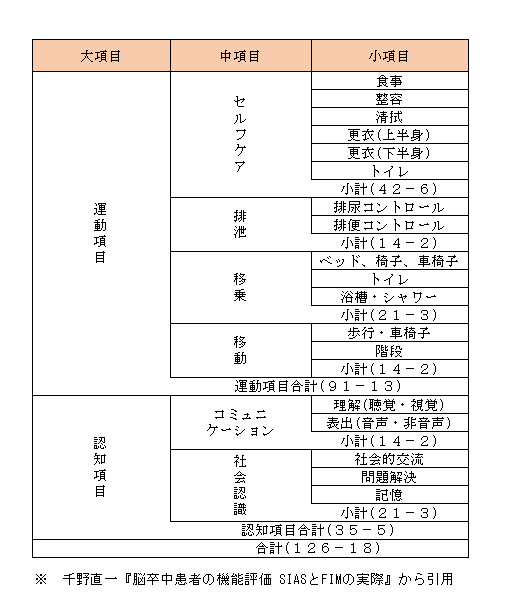

2.評価項目

3.運動項目

セルフケアの状態(食事動作、整容動作、清拭・入浴動作、更衣、トイレ動作)、排泄の状態、移乗動作の状況(ベッド・椅子・車椅子移乗、トイレ移乗、浴槽移乗)、移動動作の状況(歩行・車椅子、階段)について各項目7点満点で評価する。

4.認知項目

コミュニケーションの状況(理解と表出)、社会認識(社会的交流、問題解決、記憶)について各項目7点満点で評価する。

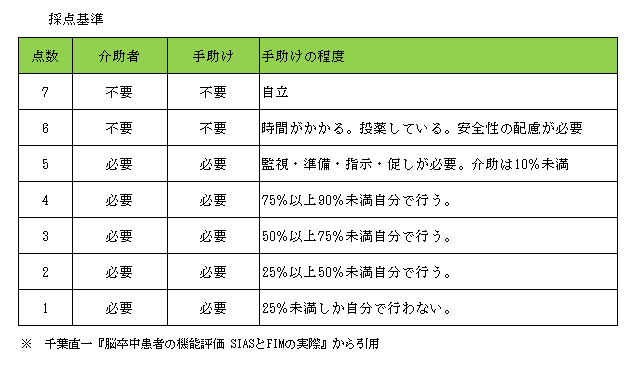

* 運動項目との違い5点:監視、指示、準備以外に10%未満の手助けも含まれる。

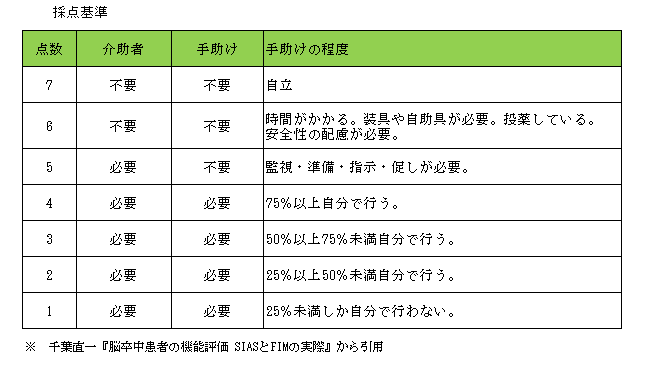

5.採点方法

6.運動項目の評価方法

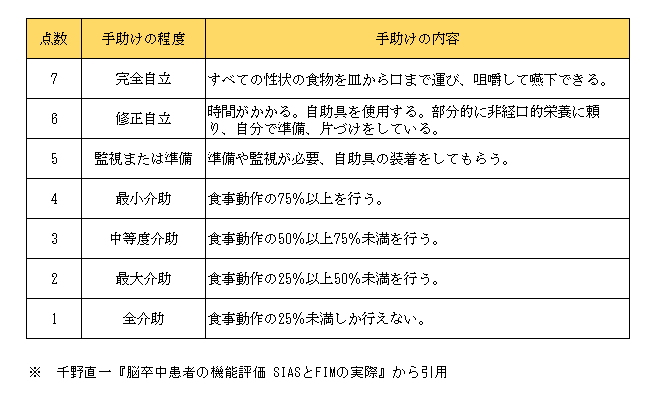

⑴ 食事食事が適切に用意された状態で、適当な食器を使って食物を口に運ぶ動作から、咀嚼し、嚥下するまで。配膳はこの項目の評価外であり、配膳してもらっても減点とならない。肉を切ってもらう、パンにバターを塗ってもらうというのが、準備である。日本では著が使われる点で欧米と習慣が異なる。著使用は難度の高い技術であり、箸が使えないだけで日本の患者の食事の得点が下がることは国際比較上望ましくない。そのため日本語版では、著を使えなくても7点で構わないとされている。

⑵ 整容①口腔ケア ②整髪 ③手洗い ④洗顔 ⑤髭剃りまたは化粧を評価する。髭剃りまたは化粧をしていないこともあり、していない場合は他の4項目で評価する。採点例

・ 口腔内の清潔、整髪、手洗い、洗顔、髭剃りのうち、3項目が介助している。→2点(2/5=40%している)

・ 5項目のうち、どの項目も半分以上介助している。→2点(それぞれ50%以上の介助)

⑶ 清拭

・ 身体を洗う、拭く動作を採点する。

・ 洗う範囲は首から下で、背中は含まない。→ 普通の人でも洗えないことがあるから

・ 洗髪も含まれていない。

・ 浴槽、シャワー、またはスポンジのいずれでもよい。

・ 清拭には、洗う・すすぐ・拭く・乾かすという動作があるが、“洗う”の比重が大きい。

・ 身体を10ヶ所(胸部・両上肢・腹部・両大腿部・両下腿部・会陰部前面・臀部)に分け、何ヶ所を自分で行えて、何ヶ所を介助しているかを評価し、採点する。

・ 腰より上の更衣および装着している場合には、義肢または装具の着脱も評価に含まれる。

・ 評価動作は、着る・脱ぐという動作である。

・ 服を押入やタンスから取り出す、しまうという内容は、準備に含まれる。

・ 押し入れまでどのようにして行くか、たとえば車椅子か、歩行か、歩くのに介助が必要かどうかなどは移動の項目で採点されるためである。

・ 普段、着用している衣服で評価する。

・ 入浴前後の着脱は特殊状況なので、含まれない。

・ 装具の着脱に介助を要しても、更衣の主な動作ではないので、5点までしか下がらない。

⑸ 更衣・下半身

・ 腰より下の更衣および装着している場合には義肢または装具の着脱を評価する

・ 浮腫防止のための弾性ストッキングは装具と同様の扱いになる。介助してもらってもそれだけでは5点までしか下がらない。

・ 更衣では、患者は押し入れや引き出しから衣服を取り出せなければならない。押し入れまでどのようにして行くかは採点されない。

・ 紙おむつは衣服の一種と見なし、装具と同様の扱いになる。

・ 入浴前後の脱衣着衣は含まない。

⑹ トイレ動作

・ トイレ動作で評価する内容は、排尿・排便の前後にズボン・下着を上げ下げし、会陰部を清潔に保つこと。

・ ベッド上で尿器を使用していれば、ベッド上の動作で評価する。

・ 服の上げ下げや拭くこと以外のトイレ内の動作を含めない。

・ 排尿後と排便後の介助に差のあるときは低い方をつける。

・ ウォッシュレットはすでに日常化しているので補助具とは考えない。

・ 排尿時と排便時で点数が違う、日中と夜間で点数が違う、その他時間帯によって点数が違うなどの場合は、低い方の点数をとる。

⑺ 排尿管理

・ 排尿をしてもよい状況で、タイミングよく括約筋を緩めるところを採点する。

・ 排尿の前後に衣服を上げ下げすること、排尿後会陰部を清潔にすることは含まない。

・ 失敗の頻度と介護量で採点する。失敗とは、尿が漏れてしまい、衣服や布団を滞らして世話がかかることである。“失敗”は医学用語としての失禁より狭い意味となる。失禁は尿がもれることすべてをさすが、失禁していても周囲にこぼさないで処理できれば“失敗”したことにはならない。

・ 失敗と介護量の点数が違う場合は低いほうの点をとる。

⑻ 排便管理

・ 排便をしてもよい状況で、タイミングよく括約筋を緩めるところを採点する。

・ 排便の前後に衣服を上げ下げすること、排尿便後肛門周囲を清潔にすることは含まない。

・ 排尿管理と同様、失敗と介護量で評価する。脊髄損傷患者でおむつで自立してもらさなければ、失禁しても失敗とは考えず6点である。

⑼ 移乗:ベッド・椅子・車椅子

・ ベッド・椅子・車椅子間の乗り移りのすべての段階を評価する。当然往復である。歩行している場合、立ち上がり動作も含む。

・ ベッドからの起き上がりも、比重は少ないものの評価対象である。

・ 乗り移れるように車椅子の位置を整えるなどは評価動作ではなく、その前の準備である。

・ 移乗の往復で点数が異なる場合、低いほうをとる。

・ ある患者は電動ベッドなら起き上がれるが手動ベッドではできない、また移乗は自立しているとしよう。その患者が最初手動ベッドにいて翌日電動ベッドを使用することになったとすると、1日にして3点から6点に上がることになる。

⑽ 移乗:トイレ

・ 便器に移ることおよび便器から離れることを採点する。

・ 手すりを用いているなら6点に下がる。

・ トイレ移乗は患者がトイレの脇についたところからはじまる。トイレのそばまで来るのは移動の項目で評価するので移乗:トイレの点には影響しない。

・ ポータブルトイレに乗り移っていればその移乗行為で評価する。

・ 差し込み便器であると移乗していないことになるため1点となる。

⑾ 移乗:浴槽・シャワー

・ 浴槽またはシャワー室に入り、そこから出る動作を評価する。

・ 浴槽のそばまで近づくことは含まない。移動の項目で評価する。

・ 浴槽のそばにいる状態から浴槽をまたぎ、浴槽内に入り、日本式の浴槽であれば沈み込むこととその戻りが採点される。

・ シャワーのみなら、シャワー椅子へ移乗を評価すればよい。

・ 患者の能力が上がっていく途中で得点としては下がることがある。当初はシャワーのみで済ましているため4点などになっていても、その後運動能力が上がって浴糟を使うようになったときに介護量が増して、2点に下がることもありうる。これは実際介護量が増していることの反映である。

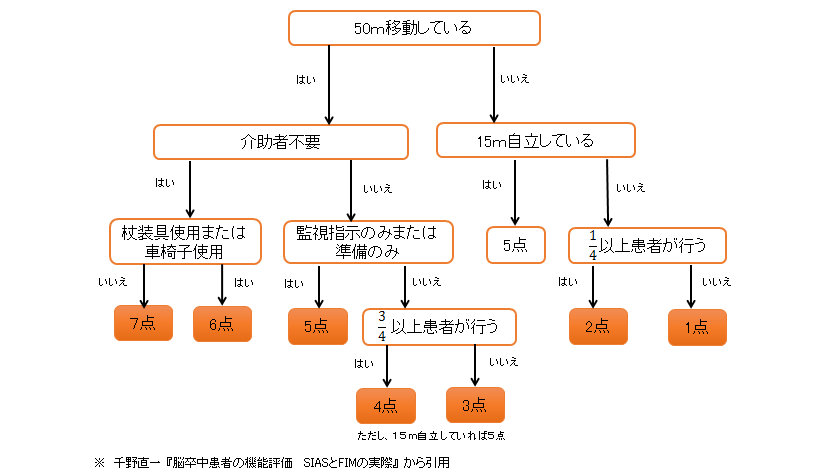

⑿ 移動:歩行・車椅子

・ 150 feetでは歩行、座位では平地での車椅子の使用を評価する。退院時に最も頻繁に行う移動手段に印を付け、その方法で採点する。どちらも同じ程度であれば両方に印をつける。

・ まず移動している距離を考え、次にその際の介護量を考える。ポイントとなる距離は50m(150feet)と15m(50feet)である。

・ 50mはほぼ1街区に相当し、少なくとも自宅から車まで、車から医師のオフィスまで到達可能という、社会的な移動の最低基準として設定されている。

・ 50m移動していないときには、15m移動している状況を考える。歩行でも車椅子でも15mを自立していれば、家に帰って室内で暮らせるであろうから5点が与えられる。

・ 車椅子の種類は電動、手動を問わない。使っている機種で評価する。

⒀ 階段

・ 屋内の12段から14段の階段を昇降することで評価する。12段から14段は、1フロアー昇降することを意味している。

・ 必要な段数がない施設は、例えば4段しかない場合は続けて3往復して12段の昇降と考える。

・ 階段は日常行わないかもしれない項目なので、“テスト”をしてもかまわない。

・ 階段で、1段の高さが低い場合にも、12~14段以上の段数で評価せず、12~14段で評価する。

7.認知項目の評価方法

認知項目の採点法は運動項目とほぼ同じである。1から5点が介助者を要するレベル、6点と7点が自立レベルである。ただし、運動項目では介助者の手出しと口出しがはっきり分かれるが、理解、表出項目などを助けるのに手を出すわけにもいかないため、5点のところで、監視、指示、準備だけではなく、10%未満の手助けも含まれる。

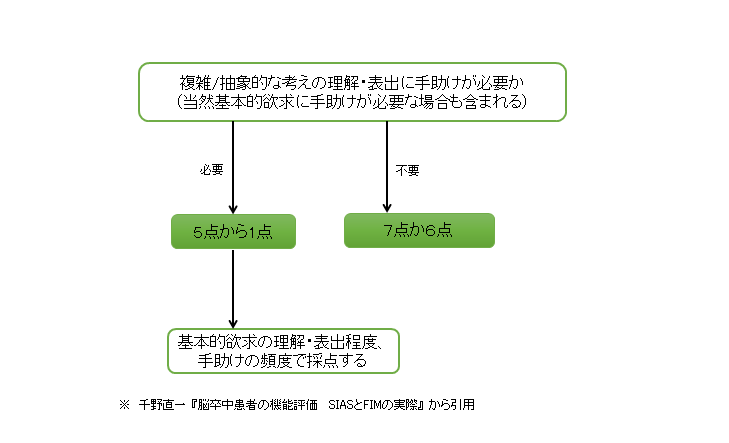

⑴ コミュニケーション(理解・表出)

FIMは“しているADL”を測定するので、特定の質問を投げかけるわけではなく、日常接しているときの様子で判断する。

ⅰ 理解

・ 言葉を聞き分けるところまでを評価する。その後、物事を正しく判断するかどうかは関係ない。

・ 患者が、相手の指示や会話がわかるかどうか、患者に話しかける時にどれくらいの手間がかかるかを評価する。

ⅱ 表出

・ 欲求や考えなど患者の言葉を聞き取るために、どのくらい努力するかを評価する。

・ 言おうとする内容の善し悪しは問わないので、質問した事と違う答えが返ってきても、その言葉がすぐに聞き取れるような流暢な言葉なら、ここでの評価は下がらない。

ⅲ 採点のポイント

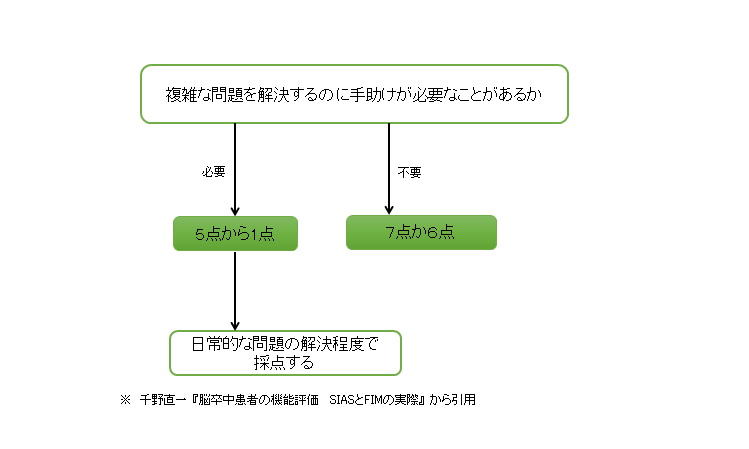

・ 患者の日常生活を見て、まず複雑な内容、抽象的な内容の理解・表出に手助けが必要でないかを検討する。何らかの形で手助けが必要な時には、5点以下になり、基本的欲求を理解・表出しているかの評価に移る。

・ ある程度複雑な内容を理解・表出するけれど、基本的な内容で一部手助けが必要という患者もいるかもしれません。この場合は、少なくても手助けが必要なので5点以下になる。【5点以下のチェックポイント】基本的欲求に関する話題で採点する■会話の何割がスムーズか?10回同じような基本的欲求に関する会話をした時、その内の何回はスムーズに会話ができるか。10回中5回であれば50%なので、3点になる。介助者が聞き返したり、言い直したりしなければならないのは会話の何割か?2点…1語またはジェスチャーによる意志の疎通のみが可能な場合。3点…「眠いですか、眠い?」など強調するような言葉を用いた短い句で話す必要がある場合。4点…「投薬を望まれますか?」では返事がなく、「薬が欲しいですか?」と言いかえると患者が反応するというような、介助者は短いながらも文章として話せる。理解させるために強調したり、繰り返したりが必要。

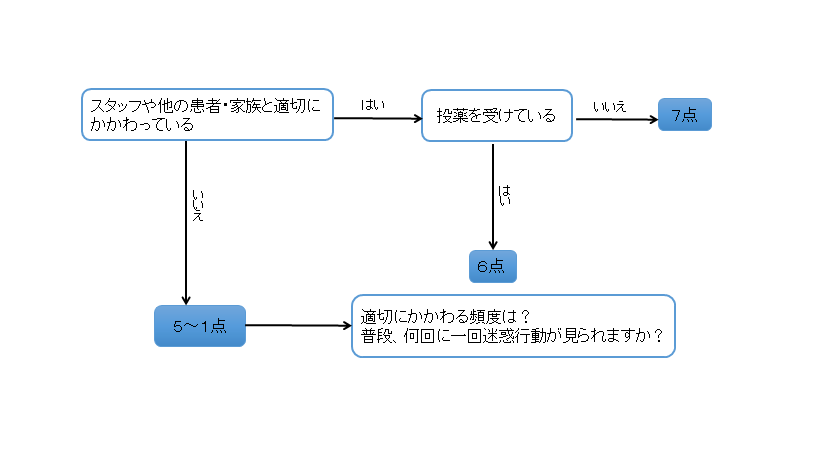

⑵ 社会的交流

・ 相手に迷惑をかけているかどうか、自分の言動が人にどう思われているかわかる、ということ。治療の場あるいは社会生活の場で他人との折り合い、集団に参加していく技能が含まれる。

・ 迷惑とは、暴力 車椅子での暴走 過剰な泣き笑い 挨拶を無視する癇癪を起こす 過度に引きこもる ののしる 悪態をつく集団ゲームに参加しない 訓練を拒むなど。

・ 病気になる前から「怒りっぽい」「人が迷惑するほどにおしゃべり」など、本人の性格と思われるものであっても、現在、迷惑と評価される場合には、点数が下がる。

⑶ 問題解決

・ 日常生活の中で起こる問題にどう対応するか。日常生活上の問題解決に関連した技能が含まれる。すなわち金銭的、社会的、個人的なできごとに関して、合理的かつ安全にタイミングよく決断する。問題を解決するために行動を開始し、継続し、自分で修正していく能力である。

・ 勉強や、専門知識のいる「問題解決」ではない。

・ 複雑な問題と日常の問題の区別が重要である。

・ 問題解決は頭で解決できればよく、必ずしも自分の力で行う必要はない。両片麻痺の患者で、身体的にはできないが、人に頼むことで、通常の問題を解決でき、金銭会計を自分で行い、退院計画に参加できれば7点となる。

⑷ 記憶

・ 幼少時の思い出や、明後日3時のアポイントなどではなく、「日常生活を行ううえで必要になる内容を覚えていられるか」が問題。という意図のもとに作られている。

・ 記憶で採点するのは3つよく会う人を認識している→ 認識できていれば名前を言えなくてもよい。失語症の人で訓練室にいくと担当者のところへ寄って行くなら認識できているとみなす。日課を覚えている→ 言えなくてもよい他人の依頼を実行する→ 言われた事をやり終えるまで覚えていられるか

8.FIMの応用研究の概要

⑴ FIMの信頼性資格審査合格施設では、0.97以上という非常に高い一致が見られ、対象を資格審査外の施設も含めるように広げた全施設での場合でも0.89以上とよく一致している。FIMは特に研修しなくても高い一致率を示しており、かつ資格審査に受かるまで学ぶと信頼性がさらに向上する。

⑵ 介護時間との関連性米国の調査では、FIMの1点が2.19分の介護時間に相当するとの結果が得られている(図4.16)。表によれば、頭部外傷の場合には、FIMの1点が5分の介護時間に相当することになる。東京都リハビリテーション病院における入院中の脳卒中患者の介護時間は、1.6分/FIM1点と報告されている。またFIM得点を得点率として考えると90%付近(FIM6点レベル)で介護時間0分となる。

⑶ 尺度問題FIMは“順序尺度”である。順序尺度においては、2点、3点などの定義が決まっていて、2点より3点の方が自立度が高いことはわかるものの、2点と3点の自立度の差と、5点と6点の差が等しいとはかぎらない。このため、順序尺度では合計を出すなどの操作は意味を持たなくなる。これに対して、温度のように足したり引いたりしても問題ない尺度を間隔尺度という。現在使用されているほとんどのADL評価法は順序尺度である。

⑷ ADL国際比較ADLの国際比較は、リハビリテーション技術の発展を検証する際に重要である。すなわち自国以外の環境においてもリハビリテーションの治療法が有効であるかどうか共通ADLがあれば判定することができる。国際比較という面では、FIMは非常に有用である。外国の施設を訪問してADLの話をする場合、FIMであればほとんど事情が通じる。

⑸ 予後FIMの経時変化に関し米澤らは、退院時のFIM運動項目合計点が70点台の患者が退院後のADL低下を来しやすい事を示している。このレベルの患者はやさしい項目群が自立レベル、難しい項目群が最小介助レベルであり、家人が手伝ってしまいやすい患者であったことが示唆された。