第1.脊柱の運動障害が生じるパターン

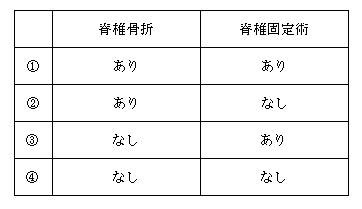

脊柱の運動障害が生じるパターンは、「脊椎骨折の有無」、「脊椎固定術の有無」という2つの視点によって、4つのパターンに分類することが可能である。

このうち、④脊椎骨折なし、脊椎固定術なしの場合は、脊柱の運動障害としての認定されるためには、項背腰部軟部組織の器質的変形が必要である。

なお、項背腰部軟部組織について、東京地裁・平成16年2月27日判決は、次のように判示している。

『自賠責保険の後遺障害認定実務(証拠略)によれば、同8級2号に該当するためには、「次の器質的変化に基づく原因により、脊柱の運動可能領域が正常可動域のほぼ2分の1程度にまで制限された」ことが必要であり、その器質的変化として、「①レントゲン写真上明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼、②脊椎固定術等に基づく脊柱の強直、又は背部軟部組織の明らかな器質的変化」が挙げられる。そして、可動域制限の原因としての、「背部軟部組織の明らかな器質的変化」とは、「背部の筋、腱、靱帯等の広範な欠損又は挫滅をいうもの」とされている。』

第2.自賠責認定基準

1.頸椎と胸腰椎との関係

脊柱のうち、頸椎と胸腰椎とは、主たる機能の違いから、障害等級の認定にあたっては、原則として異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級認定される。

頸椎 … 頭部の支持機能

胸腰椎… 体幹の支持機能

2.運動障害の等級

脊柱運動障害として認められる等級は、次の2つである。

ア.「せき柱に著しい運動障害を残すもの」(6級4号)

頚部及び胸腰部が硬直したもの

イ.「せき柱に運動障害を残すもの」(8級2号)

頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域の1/2以下

脊柱の運動障害に該当するためには、

a.圧迫骨折等がエックス線写真等により確認できること

b.脊椎固定術が行われたこと

c.項腰背部軟部組織に明らかな器質的変化が認められること

のいずれかが必要である(aまたはbを原因としてアに該当するためには、「頸椎及び胸腰椎のそれぞれ」に必要である)。

なお、画像所見によりせき椎圧迫骨折等またはせき椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定することとされている。

3.せき柱変形障害との関係

せき柱の運動障害が認められる場合の多くは、脊椎圧迫骨折等ないし脊椎固定術を原因とするため、「せき柱に変形を残すもの」(11級5号)にも該当する。

この場合は、上位等級、すなわち、せき柱運動障害の等級(6級または8級)として扱われる。

4.平成16年改正前の認定基準

「せき柱の著しい運動障害」

広範なせき椎圧迫骨折又はせき椎固定術等にもとづくせき柱の硬直もしくは背部軟部組織の明らかな器質的変化のいずれかのため、運動可能領域が参考可動域角度の1/2以上に制限されたもの又は常時コルセットの装着を必要とする等著しい荷重障害のあるもの

「せき柱の運動障害」

a.エックス線写真上明らかなせき椎圧迫骨折または脱臼が認められる場合、又は、せき椎固定術等にもとづきせき柱の強直がある場合、もしくは、背部軟部組織の明らかな器質的変化のある場合のいずれかのために、運動可能領域が参考可動域角度のほぼ1/2程度にまで制限されたもの

b.頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動が生じたもの

平成16年改正は、頸椎と腰椎との区別の導入、可動領域要件などの点において、認定基準が厳しくなったといえる。

もっとも、せき椎固定術による運動可能領域については、改正後基準では、8級障害の場合には「強直」という要件が外されており、この点では要件が緩和されたと見る余地もあるのではないだろうか。

第3.裁判例

第1の分類により、以下の順に整理する。

①脊椎骨折あり、脊椎固定術あり

②脊椎骨折あり、脊椎固定術なし

③脊椎骨折なし、脊椎固定術あり

④脊椎骨折なし、脊椎固定術なし

そのうえで、原則として、骨折した椎体数もしくは固定し椎体間の少ない順に判例を紹介する。

脊柱の運動障害について、労働能力喪失率が加害者側から強く否認されているケースは少なかったが、加害者側から労働能力喪失率を争われた裁判例には、喪失率を認定等級に比して減少させて認定している判例も見られた。

1.『①脊椎骨折あり、脊椎固定術あり』の裁判例

脊椎の圧迫骨折ないし破裂骨折が生じた場合、重篤事例(労働能力喪失率100%)となるか、脊柱に運動障害が残存しないかが多いようであり、脊柱の運動障害が訴訟上の主要争点となることは多くないようである。

労働能力喪失率を一定程度減少させる判例もある(⑴【イ】事例)。

⑴ 脊柱の運動障害が肯定されたもの

【ア】横浜地裁 平成13年7月11日判決

被害者:男性・57歳(症状固定時)

事故日:平成9年1月23日

骨折部位:第1腰椎粉砕骨折

固定部位:第12胸椎~第2腰椎固定術

自賠責認定:併合5級 (6級・脊柱の著しい運動障害、9級・神経症状、12級・骨盤骨変形(骨採取)、14級・右眼流涙障害)

当事者の主張:PTSDの発症が主要争点となっており、脊柱の運動障害については争点とはされず、理由中の判断ではほとんど触れられていない。

裁判所判断:6級・脊柱の著しい運動障害を認めた

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで10年間 79%

【イ】東京地裁 平成10年1月20日判決

被害者:男性・22歳(症状固定時)

事故日:平成6年1月10日

骨折部位:第1、第2頸椎骨折

固定部位:後頭骨~C3後方固定術

自賠責認定:併合5級(6級・脊柱の著しい運動障害、12級・神経症状)

当事者の主張:被告は脊柱運動障害を否認。

裁判所判断:6級・脊柱の著しい運動障害を認めた

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで45年間 35%(9級相当)

【判旨】

「同年3月8日ハローベストを一時固定を除去したところ、動揺性の左片マヒが出現して徐々に増強し、MRIでもT2強調画像上、高輝度の疾患(高信号領域)が認められ、ミエロCTでは、明確な圧迫所見は見られなかったものの、第2頸椎の骨折部位が脊髄を圧迫していることが考えられたことから、同年4月18日前原健寿医師の執刀により頸椎固定の目的で、右腸骨を採取しルーキーロッドを使用した後方固定術を受けた…。」

「原告光は、本件事故による頸椎後方固定術の結果、頸部の運動障害を残すに至り、これは後遺障害等級表6級5号に該当するが(他に、神経症状として、12級12号が存在することも当事者間に争いがない。)、右手術が必然的に頸部の固定を目的とすることからすると、これによる労働能力喪失率について、直ちに右等級の数値を適用するのは相当でない。

そして、原告光には、手術の前後を通じて脊髄の圧迫や脳の異常はなく、また、本件事故直後からの膀胱直腸障害はなく、原告光に失禁が生じたのは、本件事故後2年11か月余を経過した平成8年12月になってからであり、しかも間欠的であるから、本件事故と右障害との因果関係は難しいとされており(証人高橋)、後遺障害の評価に当たって右失禁の点を重視することは困難である。

その一方で、原告光には、現在も間欠的ながら左側の上下肢の麻痺ないし、しびれが残存しているほか(T2強調画像上の所見として認められる。)、頸部の運動制限のため、自動車の運転ができない等の不便を来しているのであるから、これに前記後遺障害等級表12級12号が存在することをも総合考慮すれば、原告の後遺障害として、9級10号に相当する35㌫の後遺障害があると認めるのが相当である。」

⑵ 後遺障害として脊柱運動障害を主張するも、可動域制限が2分の1に達しない(ないし可動域制限が認められない)として否定された裁判例

・大阪地裁 平成6年5月27日判決

骨折部位:第1腰椎

固定部位:第1、第2腰椎後方固定術

⑶ 後遺障害として脊柱運動障害の主張がなく、そもそも後遺障害該当性のある脊柱運動障害が残存しなかったと思われる判例

・名古屋地裁 平成13年7月13日判決

骨折部位:第5、第6腰椎破裂骨折

固定部位:第3~第7腰椎固定術

・名古屋地裁 平成15年11月5日判決

骨折部位:第1腰椎

固定部位:不明

など

2.『②脊椎骨折あり、脊椎固定術なし』の裁判例

脊柱運動障害を後遺障害として主張している事例自体が少ないが、1椎のみの圧迫骨折で後遺障害を肯定している判例もあった。

⑴ 脊柱運動障害を肯定しているもの

・大阪地裁 平成12年8月29日判決

被害者:女性・59歳主婦(症状固定時)

事故日:平成3年10月2日

骨折部位:第5腰椎圧迫骨折

自賠責認定:不明

当事者の主張:原告は8級・腰椎部運動障害を主張、被告は、第5腰椎圧迫骨折に伴う特段の神経学的異常所見は認められないとして因果関係を否認

裁判所判断:8級・腰椎部運動障害を主張を認める

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで8年間 56%

【判旨】

「原告の主治医である明生病院石田尊啓医師…は、原告代理人の弁護士法23条の2第2項に基づく照会(以下「23条照会」という。)に対して平成10年10月12日付けで、原告の腰椎部の運動障害は本件事故による受傷に起因するものと考えられると回答している(証拠略)

これに対し、被告の加入する自賠責保険会社の自賠責サービスセンター佐久間保所長は、当裁判所の調査嘱託に対して、第5腰椎圧迫骨折に伴う病的反射、知覚異常、筋萎縮等の特段の神経学的異常所見が医証上認められないこと、一椎体の損傷から腰椎部の運動障害は考えがたいことなどを理由として、原告の腰椎部運動障害は、本件事故に起因するものではなく、単なる疼痛か自覚症状と考えられるとの意見を述べている。

しかし、石田医師は、原告代理人の再度の23条照会に対して、原告のような馬尾神経レベルでの損傷の場合病的反射は出現しないこと、平成7年7月10日時点で左足趾、左大腿、右足趾に知覚鈍麻が認められたこと、平成6年9月7日時点で左大腿周囲径2・5㌢㍍、左下腿周囲径0・5㌢㍍の筋萎縮が認められたことに加え、平成7年5月13日のMRI検査で第5腰椎圧迫骨折に伴う椎体後方及び椎間板も含めた後方への突出及びそれによる脊髄の圧迫、脊柱管狭窄が認められたこと、同年7月10日時点で第5腰椎領域で知覚鈍麻、坐骨神経進展テスト陽性、坐骨神経障害、歩行障害(間欠性跛行)等が認められたこと、同年同月20日のミエログラフィー検査で第4・第5腰椎部の脊柱管狭窄、神経根欠損が認められたこと、同年9月6日の筋電図で左下腿三頭筋神経原性変化が認められたことを指摘している(証拠略)。石田医師は、原告を現に診察・治療している主治医であり、その所見は基本的に信頼するに足りると考えられ、同医師の所見は第5腰椎圧迫骨折によって脊髄が圧迫され、神経障害が生じた結果、原告に腰椎部運動障害が発生していたことを推認させるものである。

原告は平成7年10月6日に、明生病院で脊柱管拡大術を受け、これにより麻痺症状は顕著に改善し、足趾の運動も改善した(証拠略)。しかしながら、上記手術後も筋萎縮は残存し、平成8年12月28日の症状固定時で左大腿周囲径に2・5㌢㍍、左下腿周囲径に1・5㌢㍍の萎縮が認められた(証拠略)。そして、原告の第5腰椎圧迫骨折は、程度としてかなりきついものであり、著しい破壊的変化であったとの石田医師の所見(証拠略)からすると、原告の脊柱管狭窄症は上記手術によっても完全には回復せず、そのために歩行障害(常時1本杖歩行)が残存したものと認めるのが合理的である。

すなわち、原告の腰椎部運動障害(及びこれによる歩行障害)は、本件事故による第5腰椎圧迫骨折に起因するものと認められる。」

「原告の後遺障害は7級に該当し、その労働能力喪失率は56%と認められる。原告は症状固定日である平成8年12月28日の時点で59歳であり、就労可能年数は67歳までの8年間と認めるのが相当である。原告の後遺障害は短期間に消失する性質のものとは認められないので、労働能力喪失期間も就労可能年数と同様8年間と認められる。」

⑵ 後遺障害として脊柱運動障害を主張するも、可動域制限が2分の1に達しないとして否定された判例

【ア】京都地裁 平成14年6月6日判決

骨折部位:第2腰椎圧迫骨折

【判旨】

「腰椎運動障害についてみると、大阪赤十字病院の大庭健医師が作成した後遺障害診断書(証拠略)によると、原告の腰椎は、平成10年1月6日の診察時において、前後屈の可動域が15度(前屈30度、後屈-15度)、側屈の可動域が20度(右屈15度、左屈5度)であったとされているが、他方、中山音羽前田診療所の岡正典医師(以下「岡医師」という。)が、原告を診察した上で平成11年3月12日に作成した「後遺障害に関する意見書」(証拠略)には、この点に関する記載がない上、岡医師は、証人尋問において、原告は、上記診察時において、腰を動かした時の痛みは訴えたと思うが、腰椎の運動障害についての訴えは覚えていない旨証言していることにかんがみると、原告の腰椎に運動障害が残存したのか否かについては、看過し得ない重大な疑いがある。」

【イ】京都地裁 平成14年10月24日判決

骨折部位:第1腰椎

【判旨】

「原告は、第1腰椎圧迫骨折のため、胸腰椎部の可動域が大幅に制限されているとして、原告に残存した後遺障害は後遺障害等級8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)に該当すると主張するが、後遺障害診断書(証拠略)によると、原告の胸腰椎部の可動域の制限は前後屈が65度、側屈が30度、回旋が50度にとどまっていることが認められ、原告の胸腰椎部の可動域は、正常範囲のほぼ2分の1にまで制限されているものではないから、原告の上記主張は採用しない。」

⑶ 後遺障害として脊柱運動障害の主張がなく、そもそも後遺障害該当性のある脊柱運動障害が残存しなかったと思われる判例

・大阪地裁 平成3年3月5日判決

骨折部位:第1腰椎圧迫骨折

・東京地裁 平成13年4月11日判決

骨折部位:第1腰椎破裂骨折

・神戸地裁 平成12年9月26日判決

骨折部位:第12胸椎圧迫骨折

・岡山地裁 平成6年11月21判決日判決

骨折部位:第2腰椎破裂骨折

・名古屋地裁 平成16年9月10日判決

骨折部位:第12胸椎圧迫骨折

・名古屋地裁 平成15年11月5日判決

骨折部位:第1及び第5腰椎圧迫骨折

・広島地裁 平成18年5月29日判決

骨折部位:第10・11・12胸椎圧迫骨折

3.『③脊椎骨折なし、脊椎固定術あり』の裁判例

この場合、被害者に脊柱管狭窄等の素因があることが多く、加害者側から素因減額が主張されることが多い。

⑴ 脊柱の運動障害が認定されたもの

【ア】大阪地裁 平成15年8月29日判決

被害者:女性・26歳(症状固定時)

事故日:平成10年1月15日

固定部位:C5/6

自賠責認定:併合4級(①6級・頚部可動域制限、②7級・顔面部及び頚部の醜状痕、③12級・骨盤骨奇形(骨移植による採骨)、④12級・右上下肢筋力低下)

当事者の主張:被告は、醜状痕の労働労力喪失を否認。

脊柱運動障害の労働能力喪失は争いにならず。

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで41年間 67%(6級相当)

【イ】東京地裁 平成17年1月27日判決

被害者:男性・52歳(症状固定時)

事故日:平成11年3月9日

固定部位:L5/S1後方固定術

自賠責認定:11級・脊柱の変形

当事者の主張:6級・脊柱の著しい運動障害を主張。被告は否認

裁判所の判断:8級・脊柱の運動障害を認めた(神経症状との併合7級)

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで15年間 42%

(既往症としてすべり症を認定、7級・56%から12級・14%を差し引く)

素因減額:腰椎すべり症・5割減額

【判旨】

「(ア)前記認定のとおり、反訴原告は、本件事故以前は、主病名は頸部椎間板ヘルニア、併発病名は腰椎変性すべり症と診断され、入院治療を受け、その後は外来通院とするが、症状が悪化すれば手術を検討するという方針で保存治療中であり、手術には至っていなかったところ、本件事故により、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、腰痛・右下肢痛等の症状が悪化し、治療の効果がなかったため、本件手術(腰椎後方除圧固定術)を受けた。そして、反訴原告の腰部の可動域は、本件手術の結果、屈曲10度、伸展10度、左側屈35度、右側屈20度、左旋回35度、右旋回20度、すなわち前後屈20度、側屈55度、回旋55度となったところ、これを腰部の参考可動域角度である前後屈75度(屈曲45度、伸展30度)、側屈100度(左右側屈50度)、回旋80度(左右旋回40度)と比較すると、前後屈が約27%、側屈が約55%、回旋が約69%の状態に制限されており、主要運動である前後屈と側屈のうち、前屈が2分の1以上、側屈も2分の1にあと10度という程度以上に制限されているものといえるから、参考可動域のほぼ2分の1程度に制限されたものと認められる。

(イ)以上の事実によれば、反訴原告は、本件事故による受傷のため、本件手術を受けることになり、同手術に基づく脊柱の強直により、腰部の可動域の制限が生じたものと認められる。そして、反訴原告の腰部の可動域は、参考可動域の2分の1以上に制限されたものではないから、反訴原告が主張する6級5号(脊柱に著しい運動障害を残すもの)に該当する後遺障害とはいえないものの、ほぼ2分の1程度に制限されたものといえるから、8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)に該当する後遺障害であると認められる。」

【ウ】名古屋地裁 平成15年1月17日判決

被害者:男性・74歳(症状固定時)

事故日:平成9年12月3日

固定部位:第3~第7頸椎椎弓形成術

自賠責認定:併合3級(6級・脊柱の著しい運動障害、5級・神経障害)

裁判所の判断:併合3級(6級・脊柱の著しい運動障害、5級・神経障害)

労働能力喪失率・喪失期間:就労可能年数5.52年間 79%

素因減額:脊柱管狭窄により3割減額

【エ】大阪地裁 平成12年9月7日判決

被害者:男性・3歳(症状固定時)

事故日:平成5年11月16日

固定部位:第3~第7腰椎固定術

自賠責認定:併合3級(6級・脊柱の著しい運動障害、5級・脊髄機能障害)

当事者の主張:脊柱の運動障害の労働能力喪失率等は争いなかったものと思われる

裁判所の認定:併合3級

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで30年間 100%

【オ】大阪地裁 平成14年9月27日判決

被害者:男性・23歳(症状固定時)

事故日:平成6年11月25日

固定部位:不明

自賠責認定:併合5級(6級・脊柱の著しい運動障害、9級・右上肢機能障害、12級・骨盤骨変形(腸骨採取)、14級・右膝神経症状)

当事者の主張:脊柱の運動障害については、労働能力喪失率・喪失期間について争いになっていなかったと思われる

裁判所の判断:併合5級

労働能力喪失率・喪失期間:67歳まで44年間 75%

⑵ 脊柱の可動域制限自体は認められるも後遺障害該当性が否定されたもの

・大阪地裁 平成13年11月21日判決

被害者:男性・57歳(症状固定時)

事故日:平成8年3月16日

固定部位:C3/4、C4/5、C6/7

自賠責認定:併合10級(前方固定術による脊柱変形、12級・骨盤骨変形(腸骨採取))

当事者の主張:原告は、8級・頚部の運動障害を主張。被告は否認

裁判所の判断:頚部の運動障害の後遺障害該当性を否定した

【判旨】

「原告は、頸椎の運動制限が、後遺症等級8級2号に該当すると主張するところ、原告の頸椎の可動域については、前記第三の2(1)エ(ア)b記載のとおり(原告の主張のとおり)と認められる。しかし、脊柱の運動障害とは、エックス線写真上明らかな脊椎圧迫骨折又は脱臼が認められる場合、又は、脊椎固定術等に基づく脊柱の強直がある場合、もしくは、背部軟部組織の明らかな器質的変化のある場合のいずれかのために、運動可動領域が、正常可動域のほぼ2分の1程度にまで制限されたもの等をいうとされているところ、原告の後屈の運動制限は疼痛性のものとされており(証拠略)、手術後の頸椎の可動域に著しい制限はなかったと認められること(証拠略)からすれば、原告の頸椎の運動制限は8級2号に該当するものとは認められない。」

⑶ 被告が脊柱の運動障害の存在自体は争わず、ヘルニア等に起因するものとして相当因果関係を争ったもの

・京都地裁 平成14年1月31日判決

固定部位:C4/5、C5/6、C6/7前方固定術

裁判所の判断:相当因果関係を認めた

素因減額:脊柱管狭窄症により3割減額

・大阪地裁 平成15年5月23日判決

固定部位:C5/6、C6/7と思われる

裁判所の判断:相当因果関係を認めた

素因減額:脊柱管狭窄症により3割減額

・神戸地裁 平成16年3月17日判決

固定部位:C5/6

裁判所の判断:相当因果関係を認めた

素因減額:3割5分

⑷ 後遺障害として脊柱運動障害を主張するも、可動域制限が2分の1に達しない(ないし可動域制限は認められない)として否定された判例

・大阪地裁 平成12年11月20日判決

固定部位:C3/4、C4/5

・京都地裁 平成18年4月20日判決

固定部位:C5/6前方固定術

⑸ 後遺障害として脊柱運動障害の主張がなく、そもそも後遺障害該当性のある脊柱運動障害が残存しなかったと思われる判例

・大阪地裁 平成12年1月21日判決

固定部位:C5/6前方固定術と思われる

・大阪地裁 平成8年11月26日

固定部位:不明

など多数

4.『④脊椎骨折なし、脊椎固定術なし』の裁判例

骨折も固定術もない場合においては、脊柱の運動障害が認定されることは少ないと思われる。1事例が見つかったが、現在の認定基準では、脊柱の運動障害には該当せず、神経症状として判断されるものと思われる。

⑴ 脊柱の運動障害が肯定されたもの

・奈良地裁葛城支部 平成4年3月19日判決

被害者:男性・48歳(事故当時)

事故日:昭和61年2月16日

自賠責認定:不明

当事者の主張:

裁判所の判断:脊柱の運動障害を認めた

労働能力喪失率・喪失期間:10年間 56%

【判旨】

「原告は、事故の直後から強度の頭痛、項頸部痛があり、また腰背部痛もあったところ、頭部痛は数日を経て軽減したものの、項頸部痛及びこれに関連する左手のしびれなどはずっと持続し、腰部痛やこれに関連する下肢痛、知覚障害、筋力低下、運動範囲制限等は、持続したばかりか、事故の2か月半位後からは症状のある部位、程度が拡大増強して昭和62年3月までの入通院の間頑固に続き、これらのうち項頸部痛及び腰部から下の痛みは、その後少し低下したものの、この他の症状は余り変わらず、存続固着し、後遺症となるに至った。MRI検査等により、これらの原因は、頸椎椎間板の膨隆による頸部神経根の圧迫及び腰椎ないし腰椎仙椎椎間板の膨隆(ヘルニア)による腰部神経根の圧迫にあると言える。」

「…昭和62年3月から起算して10年間は現在の症状が存続するものと見込まれ、このため、原告は脊柱の運動障害(自動車損害賠償保障法施行例別表第8級2号)及び神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(右別表第9級10号)にあたることとなり、これらを総合して軽易な労務以外の労務に服することができなくなったものであり、この結果、56%労働能力を喪失したものと認めるべきである。」

⑵ 後遺障害として脊柱運動障害を主張するも、可動域制限が2分の1に達しない(ないし可動域制限は認められない)として否定された判例

多数