犯罪被害者の方へ

(検察庁パンフレット)

交通事故の被害に遭った場合に利用できる刑事手続上の制度が説明されているパンフレットです。

以下のURLからダウンロードできます。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html

- HOME>

- トータルサポート

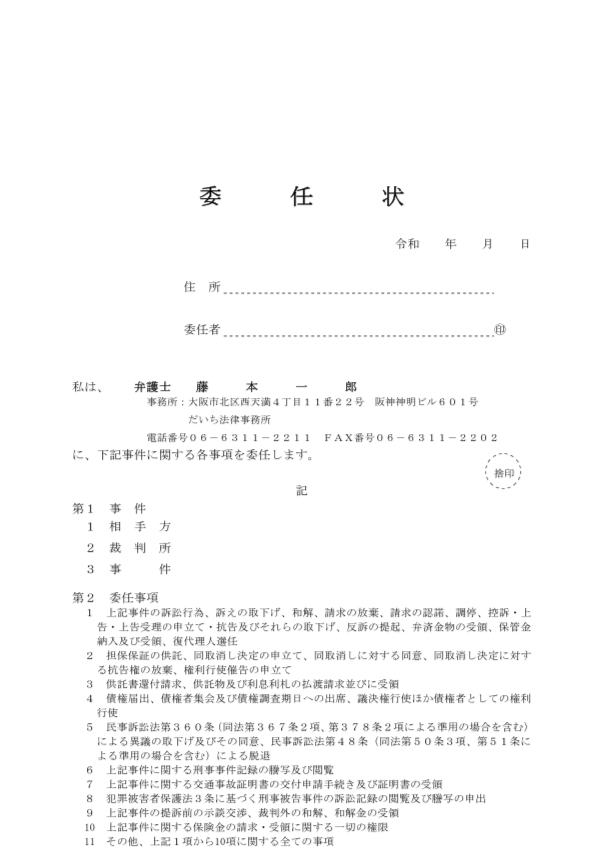

だいち法律事務所は、交通事故の発生直後から損害賠償の解決に至るまで、被害者やそのご家族が直面する多くの法的な問題に対して、手厚いサポートを提供しています。

交通事故の被害に遭ったら、できる限り早期に、ご相談・ご依頼いただくことをお勧めしています。

早い段階から対応を開始できるほど、万全で手厚いサポートを提供することが可能になります。

ご相談・ご依頼いただく時期が早くても、ご負担いただく弁護士費用の額は変わりませんので、ご安心ください。

サポート内容

目次

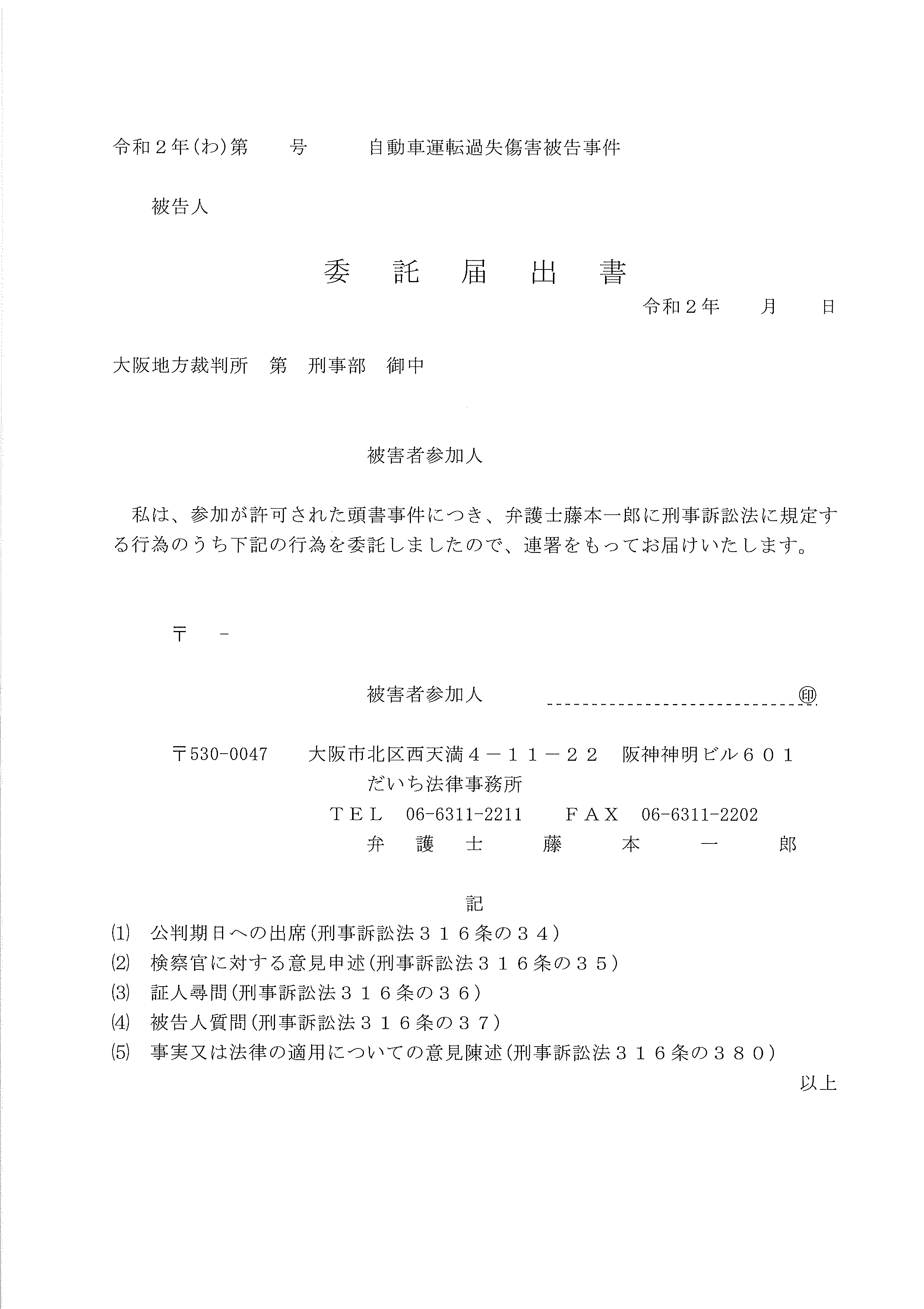

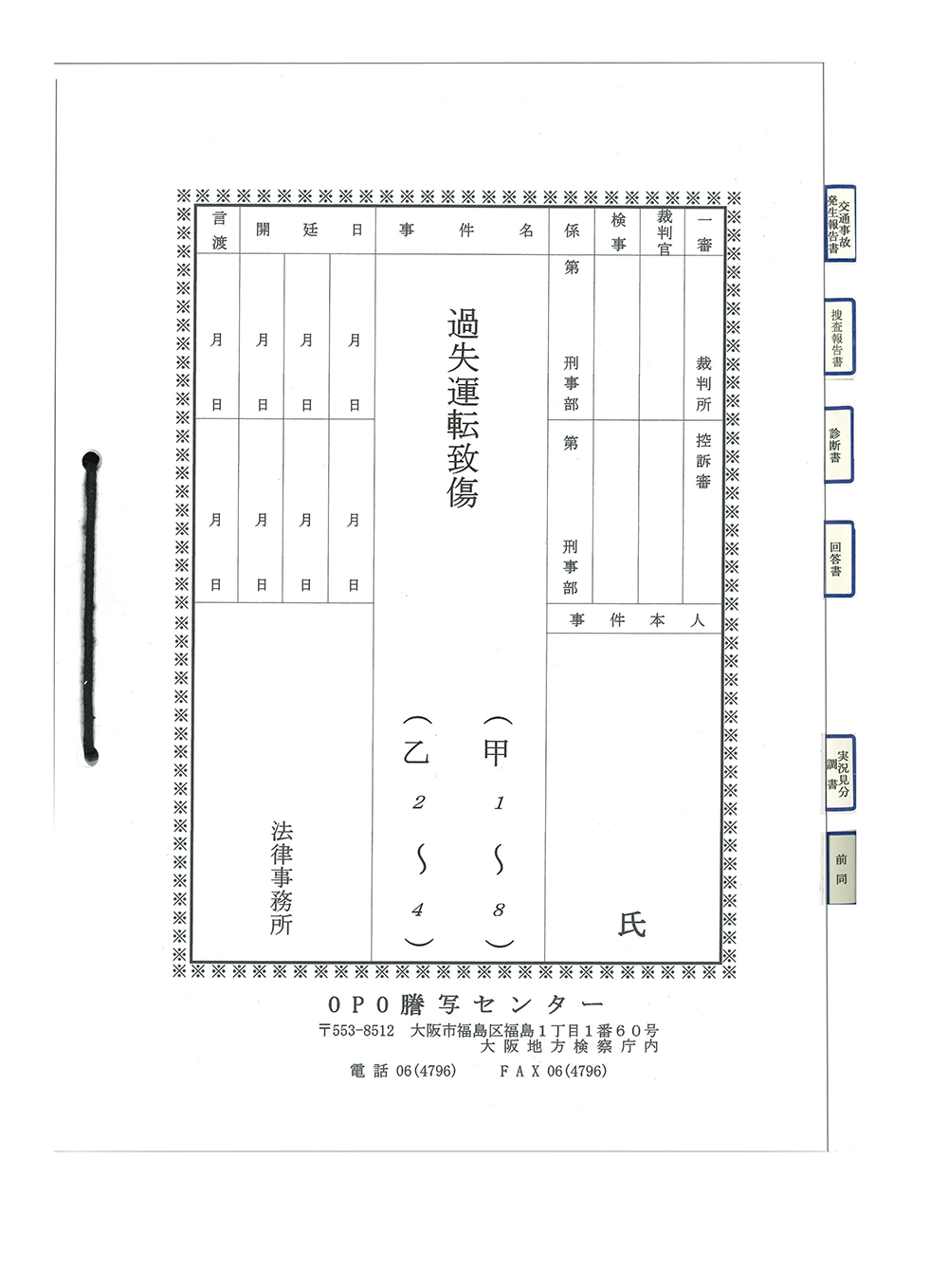

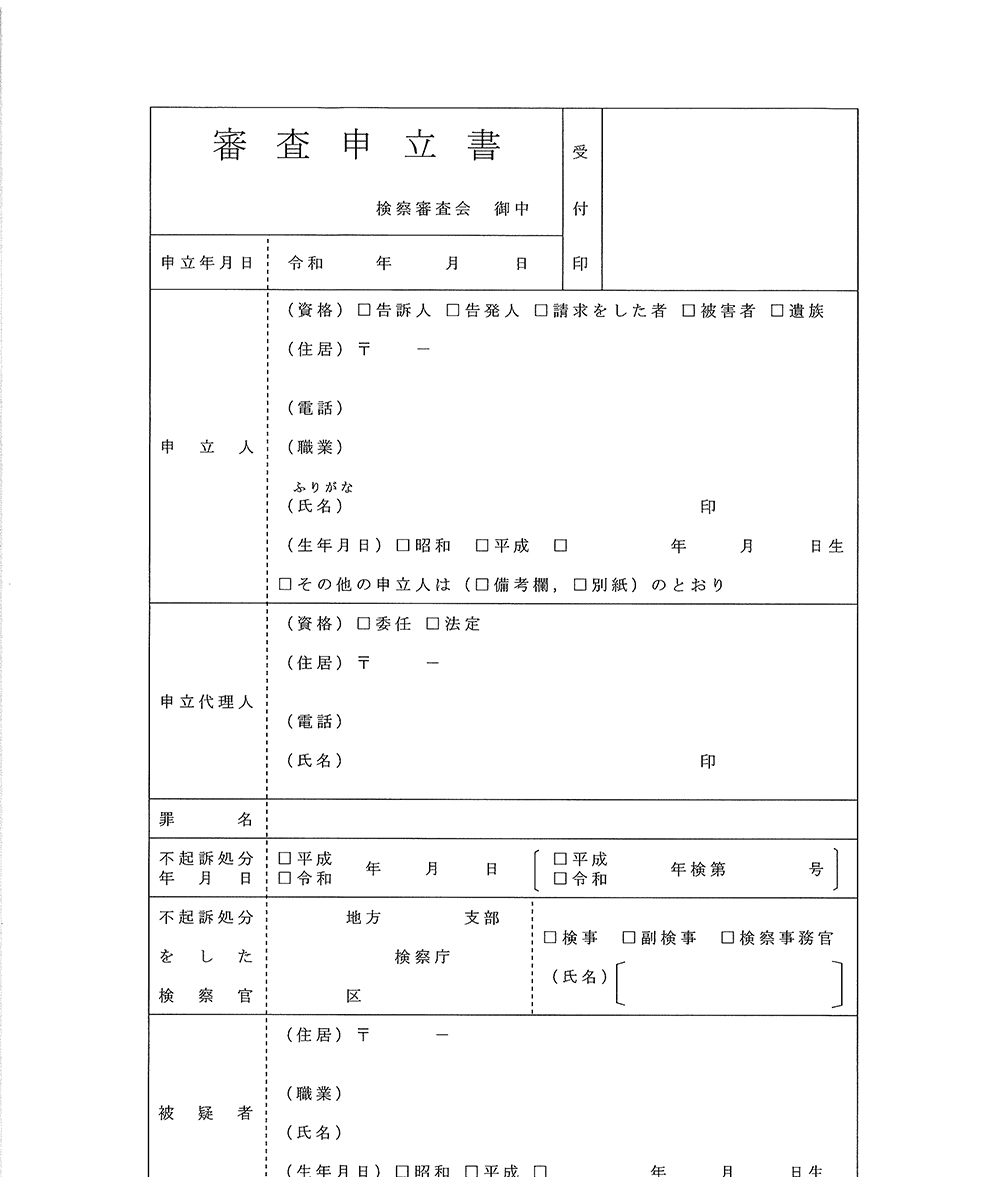

1 加害者の刑事手続

交通事故が発生した後、警察・検察は、事故態様などを明らかにするため、捜査を行います。そして、刑事処分を科すべきと判断すれば、加害者は起訴され、裁判所が処罰を決めます。

この刑事手続について、安易に「警察・検察・裁判所に任せておけばいい」と考えてはいけません。これらの関係機関が必ずしも被害者が納得する対応をしてくれるとは限らないのです。

また、刑事手続の段階で、積極的に活動し、できる限り多くの情報を得ておくことは、過失割合を検討するために重要であり、受けとれる賠償金の額にも影響します。

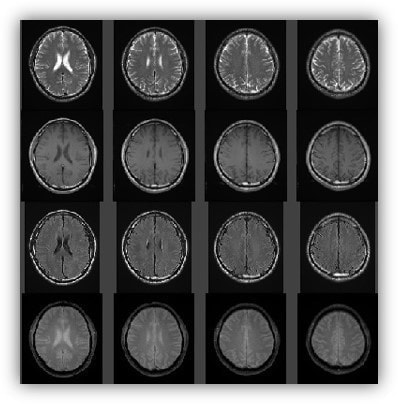

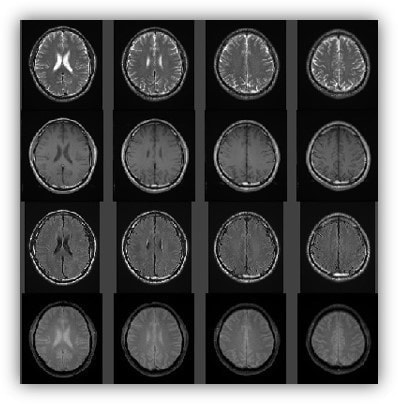

特に、高次脳機能障害、遷延性意識障害、脊髄損傷などの重傷事故、死亡事故では、被害者が説明できないことが多いため、刑事手続の段階で、できる限り多くの刑事記録を入手することが重要です。

だいち法律事務所では、警察の捜査段階、検察官が起訴・不起訴の判断をする段階、刑事裁判において被害者参加制度を利用する段階などにおいて、被害者やそのご家族をサポートしています。

2 治療を継続している段階

交通事故で重大な怪我を負った場合、まずは治療に専念し、事故前と同じ状態にまで回復することを目指してください。

そのためには、

- 被害者が治療に専念できる環境

- ご家族が被害者のサポートに専念できる環境

を整えることが重要であり、

- 弁護士が対外的な窓口となり、保険会社や警察などへの対応を一本化する

- 休業損害の支払交渉などによって経済的安定を図る

- 損害賠償のために必要な資料の準備を進めておく

などの対応をしておくべきです。

だいち法律事務所では、多くの案件を解決に導いてきた経験に基づいて、保険会社との交渉にあたるとともに、後々の損害賠償請求を見据えた準備をサポートしています。

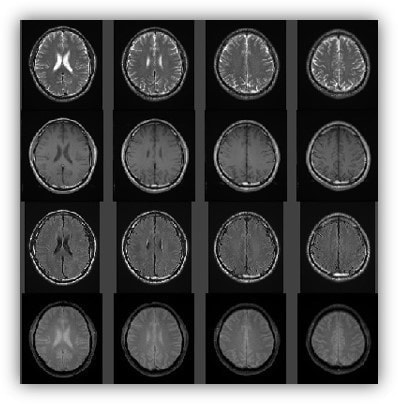

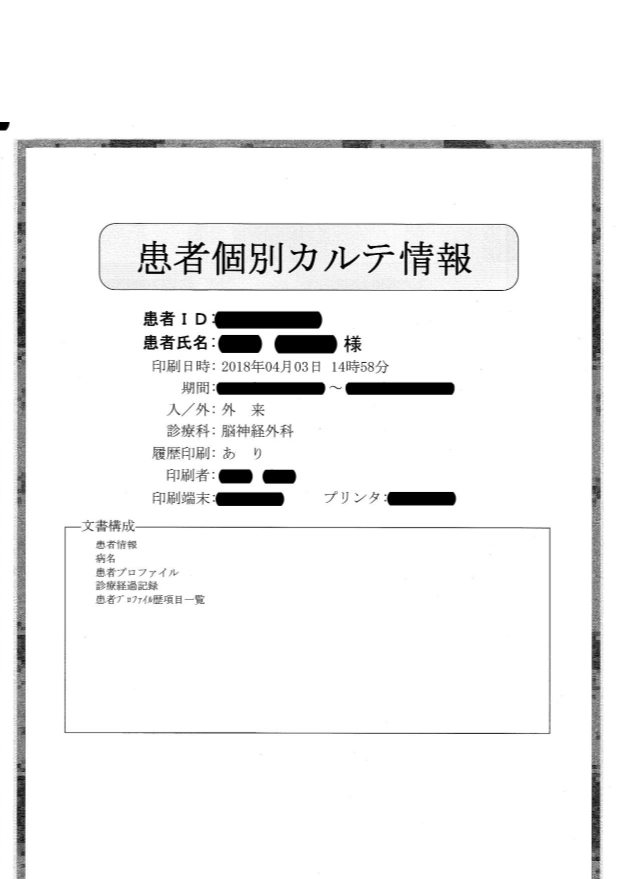

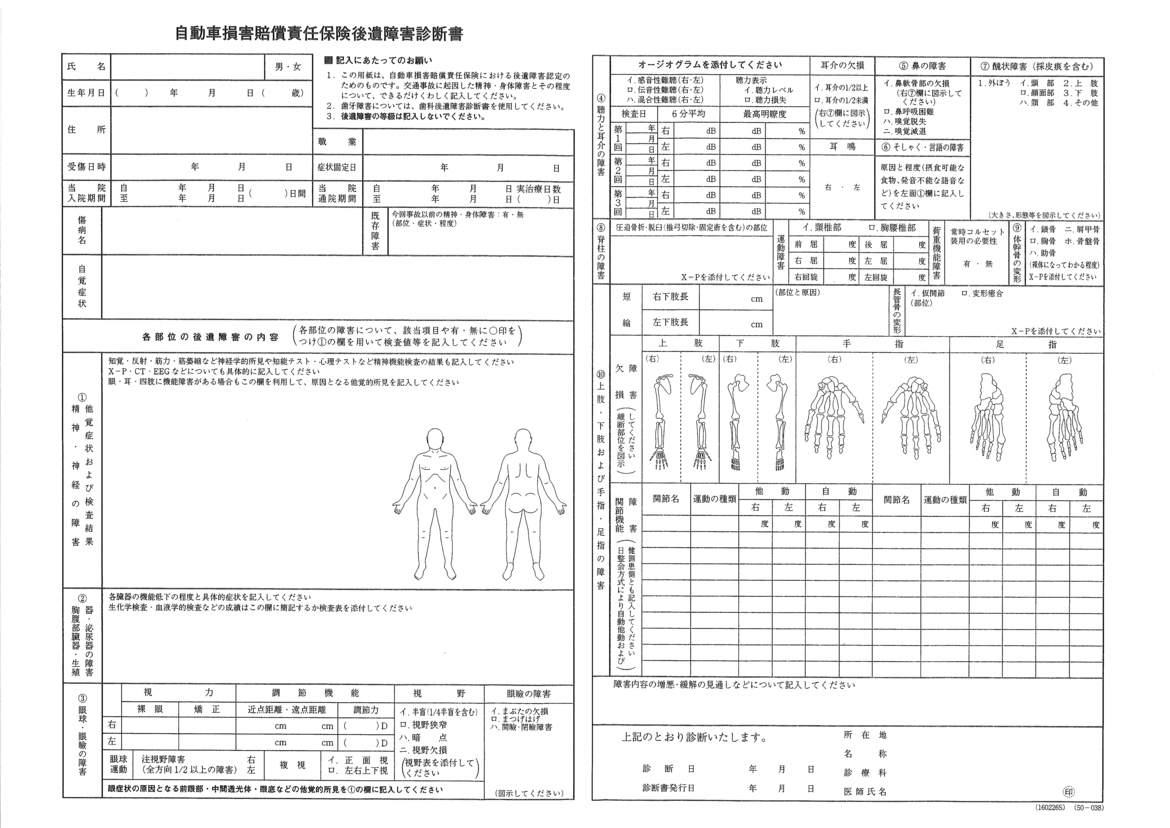

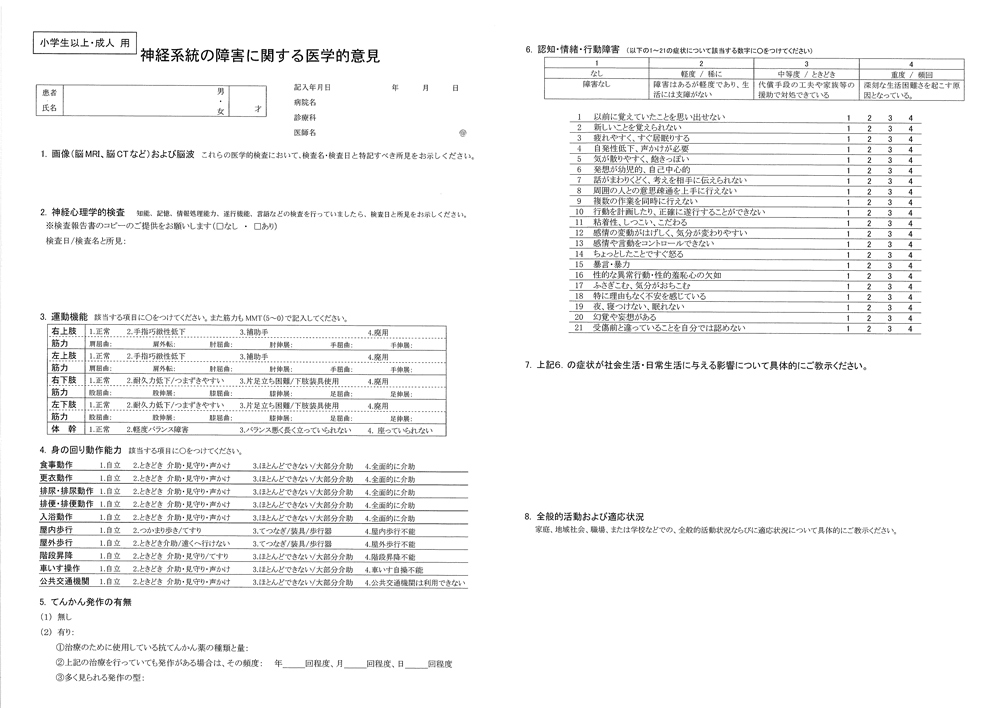

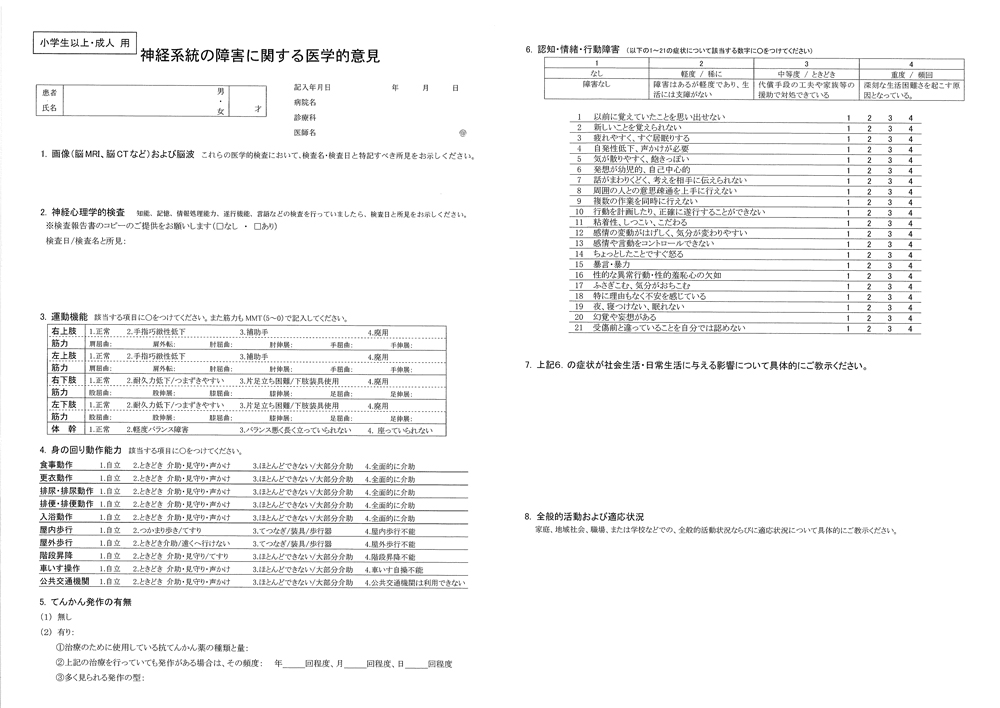

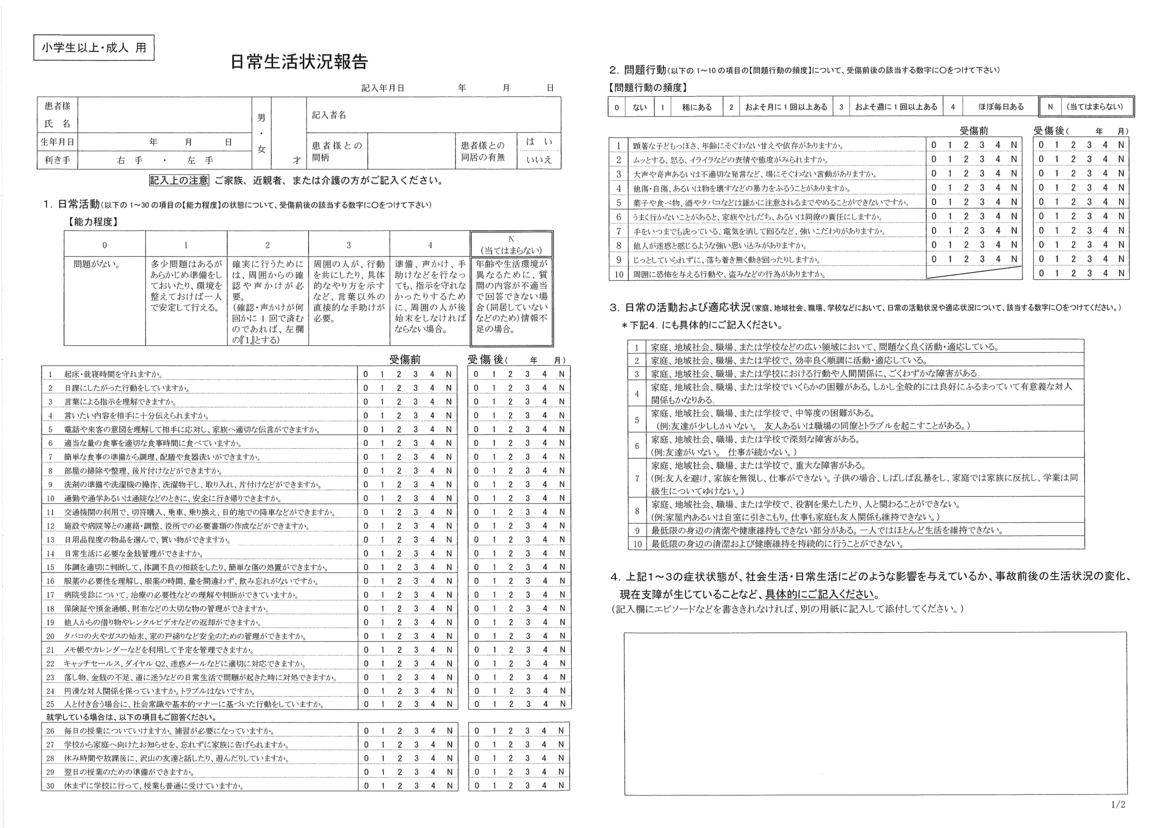

3 後遺障害の認定に必要な資料の準備

交通事故で負った怪我は、しばらく治療を続ければ、「症状固定」の状態になったと評価されます。症状固定までの期間は、怪我の内容や程度によって異なります。

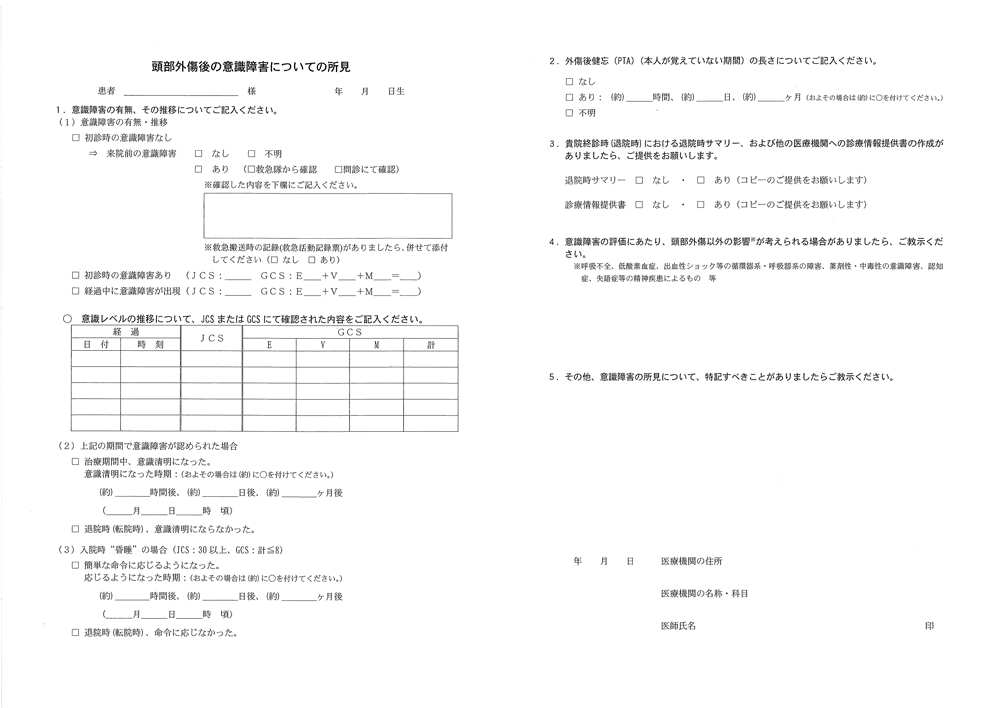

症状固定の段階に至れば、主治医に、後遺障害診断書などの書類を作成してもらって、残存している症状を明確にしてもらいます。そして、これらの書類を提出して、自賠責保険の請求手続を行うのです。

ところで、医師は、怪我などの治療についての専門家ですが、後遺障害の認定手続についての専門家ではありません。後遺障害の認定手続についての専門家は弁護士ですので、受けておくべき検査、集めておくべき資料などについては、弁護士のアドバイスを得ておくべきです。また、医師に作成してもらった後遺障害診断書などは、弁護士に依頼して、十分な記載がなされているか、必要な検査データが添付されているかなどをチェックしてもらいましょう。

だいち法律事務所では、適正な後遺障害の認定を受けるため、

- 受けておくべき検査の説明

- 後遺障害診断書などの必要書類の内容確認

などのサポートを行っています。また、必要に応じて、主治医との面談も行っています。

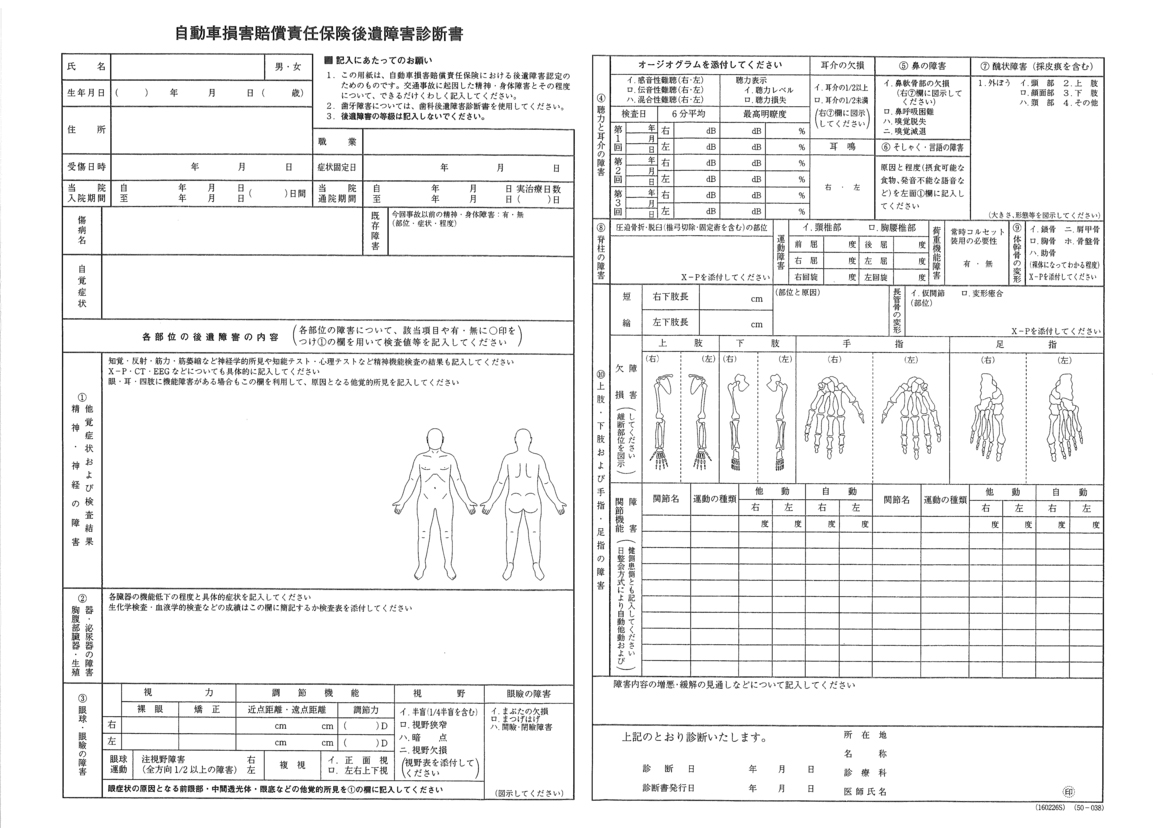

4 自賠責保険の請求手続

⑴ 症状固定の診断を受け、必要書類を準備できれば、自賠責保険の請求手続を行います。

提出した後遺障害診断書などの内容が審査され、

① 後遺障害等級の認定

② 認定された等級に応じた自賠責保険金の支払

がなされます。

なお、「加害者が不明」もしくは「自賠責保険に未加入」の場合は、政府補償の手続を行います。

⑵ 自賠責保険の請求手続には、

・ 被害者請求 被害者が直接、自賠責保険の請求手続を行うこと

・ 事前認定 任意保険会社に請求手続を行ってもらうこと

の2通りがあります。

被害者にとって手続が容易なのは「事前認定」ですが、加害者側の保険会社に対応を任せることに懸念があります。認定手続に主体的に関与できること、後遺障害の認定後すぐに自賠責保険金を受領できることなどを考えれば、被害者請求を選択すべきです。

⑶ 自賠責保険の請求を行った結果、

① 非該当

② 予想よりも軽い後遺障害等級

③ 重過失による減額

という納得し難い結果が返ってくることもあります。この場合、

・ 自賠責保険に対する異議申立

・ 自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請

の2種類の手続を行うことができます。

だいち法律事務所では、被害者請求を行うことを基本としています。また、多くの実績に基づいて、異議申立などの不服申立手続における手続の選択、主張するポイントの整理について、万全の対応をしています。

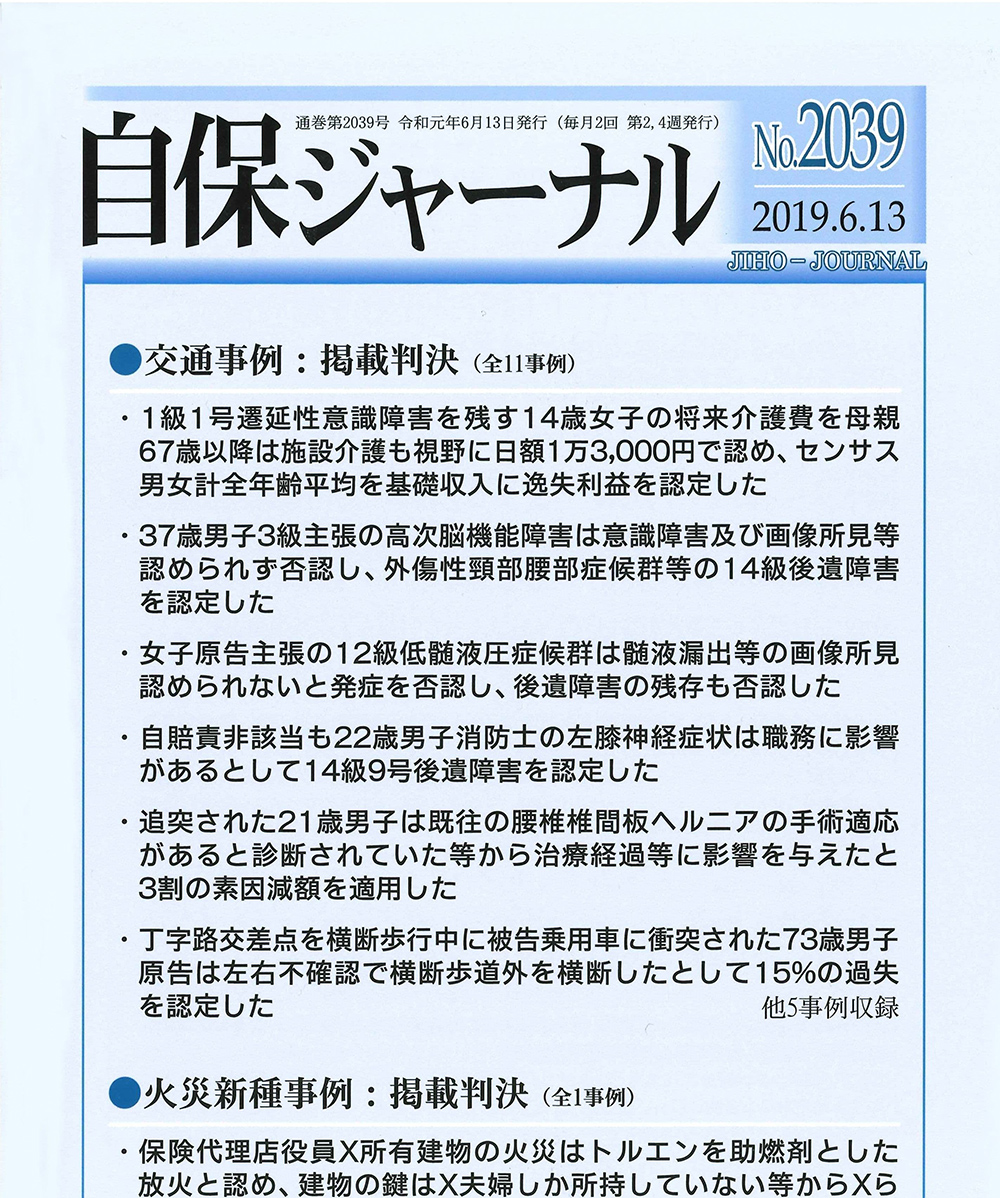

5 損害賠償請求手続

自賠責保険の請求手続が終われば、最終的な損害賠償請求の手続に入ります。

自賠責保険金は、被害者に対する賠償金の「一部」を先払いするものであり、加害者(保険会社)に対して、残余の賠償金の支払を求める必要があるのです。

損害賠償請求の手続には、主に、

① 示談交渉

② 訴訟(裁判)

の2種類があります。

重度の後遺障害事案では、裁判による解決を選択することが多いですが、個々の事案における事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に判断し、示談で解決する場合もあります。

損害賠償請求手続は、だいち法律事務所が最も力を発揮できる段階です。ご相談いただき、アドバイスを考慮して対応を決めて頂きたいと思います。

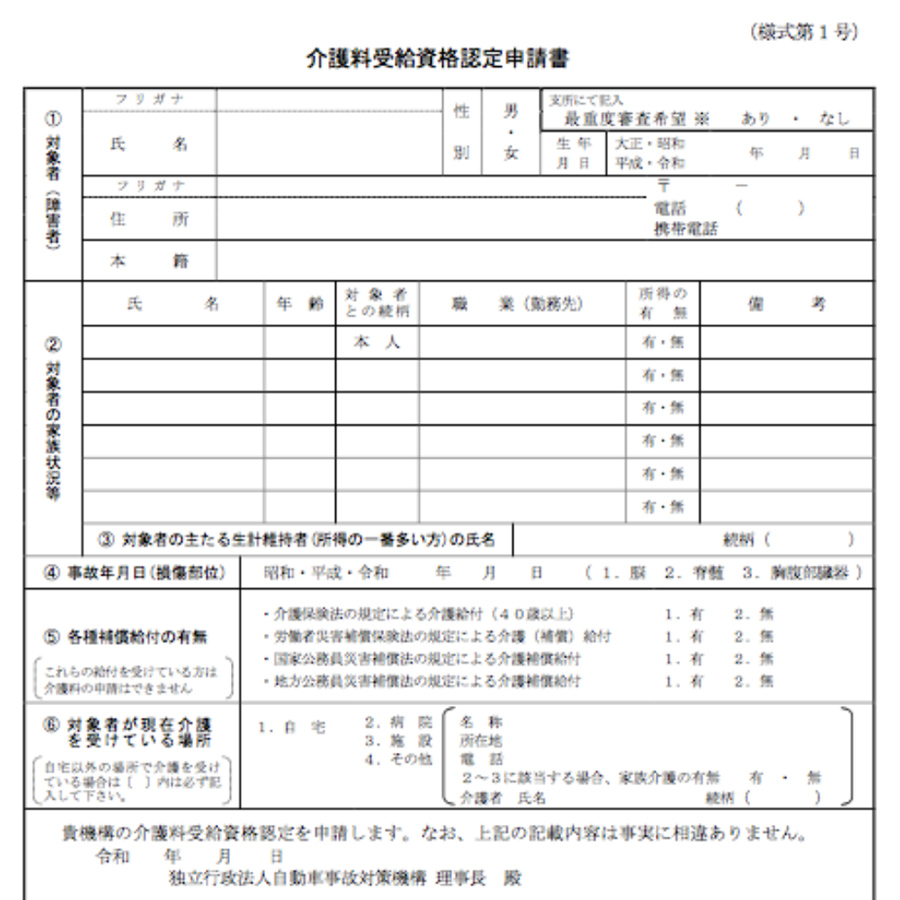

6 NASVAに対する介護料申請手続

自動車事故対策機構(NASVA)は、交通事故の被害者のため、主に以下の業務を行っています。

① 遷延性意識障害の患者の専門病院(療護センター・委託病床)の設置

NASVAのHPへ

② 別表第一に該当する重度の後遺障害を負った方に対する介護料の支給

NASVAのHPへ

だいち法律事務所では、交通事故被害者家族ネットワークと協力して、療護センター・委託病床への入院、介護料の支給申請手続などをサポートしています。

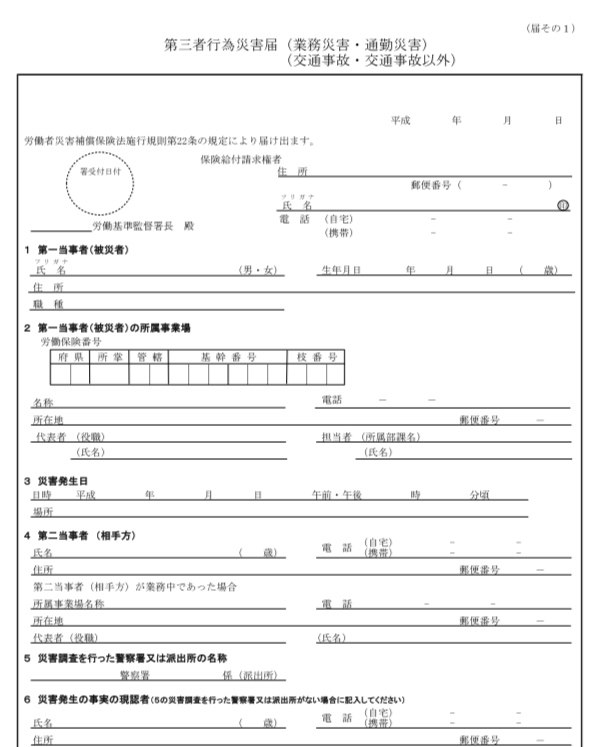

7 労災保険の請求手続

交通事故の被害に遭った時に、

① 通勤途中だった場合

② 業務中だった場合

には、労災保険の請求も可能です。

だいち法律事務所では、労災保険の請求手続、必要書類の準備などのサポートを行っています。

なお、労災保険の請求のため必要な書類は、以下のURLからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

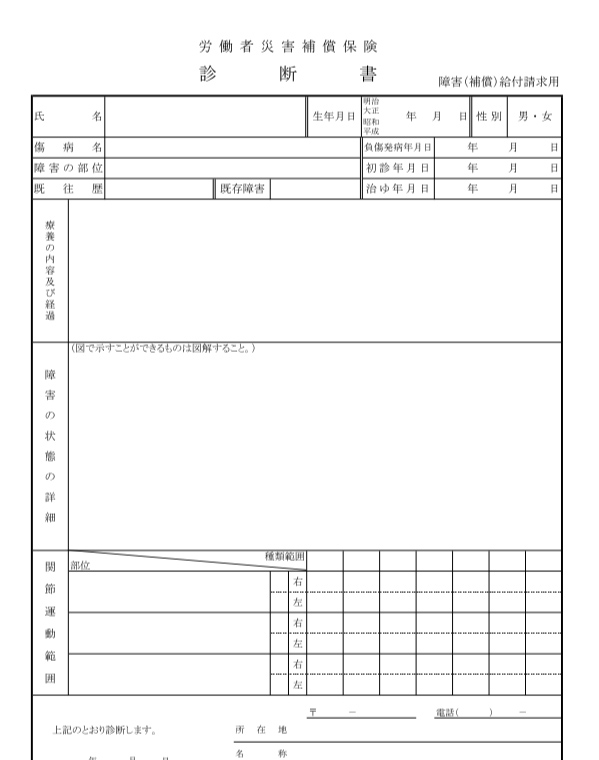

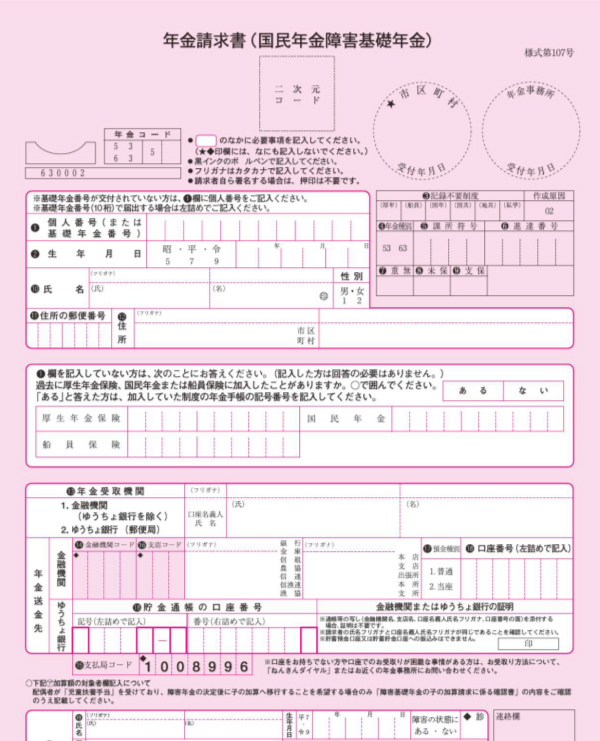

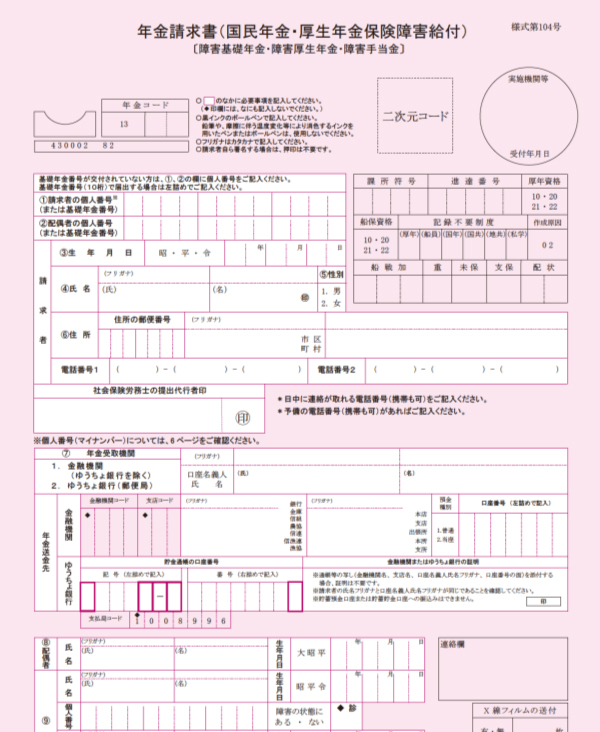

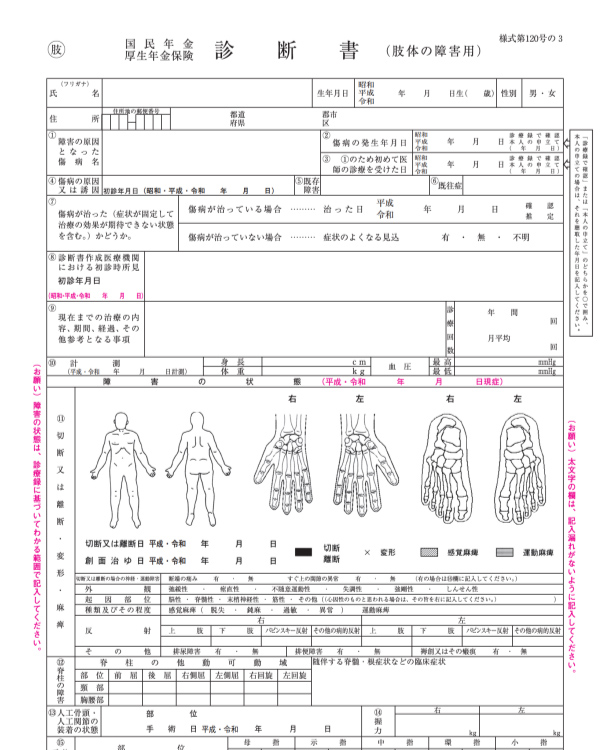

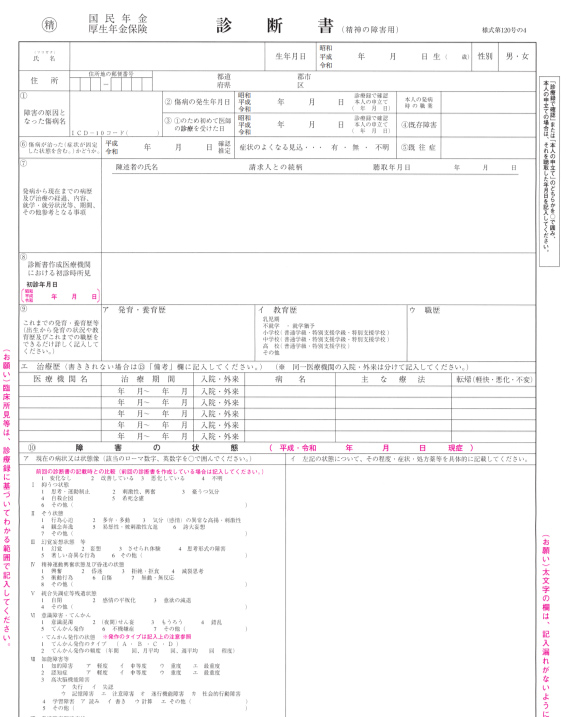

8 障害年金の請求手続

交通事故で重度の後遺障害が残った場合、障害基礎年金・障害厚生年金を受給できる可能性があります。

だいち法律事務所では、障害基礎年金・障害厚生年金の請求手続、必要書類の準備などのサポートを行っています。

なお、障害年金の請求のため必要な書類は、以下のURLからダウンロードできます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/index.html

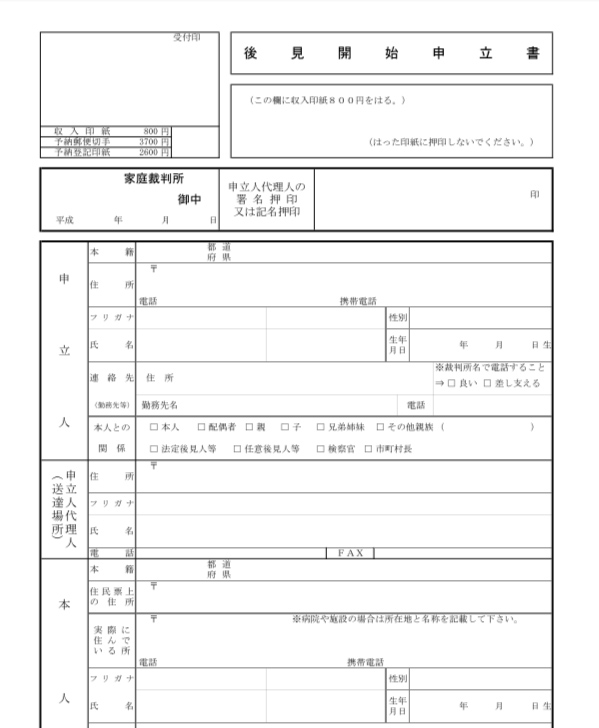

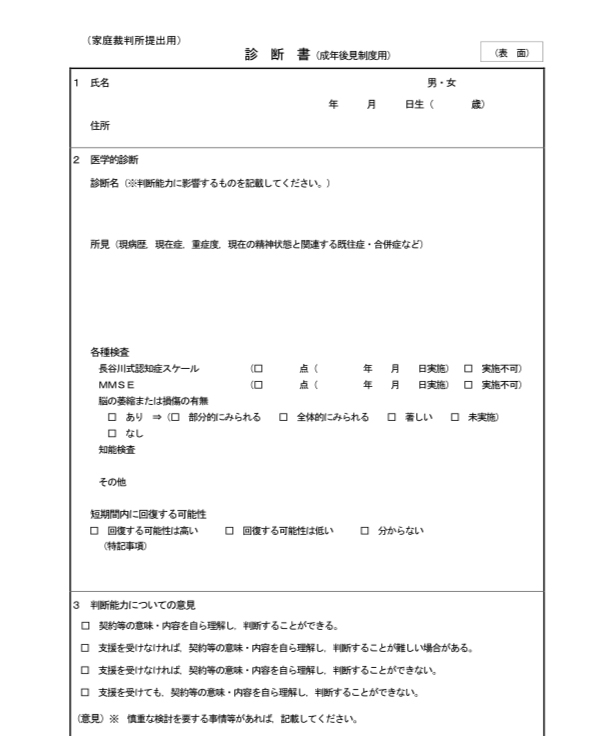

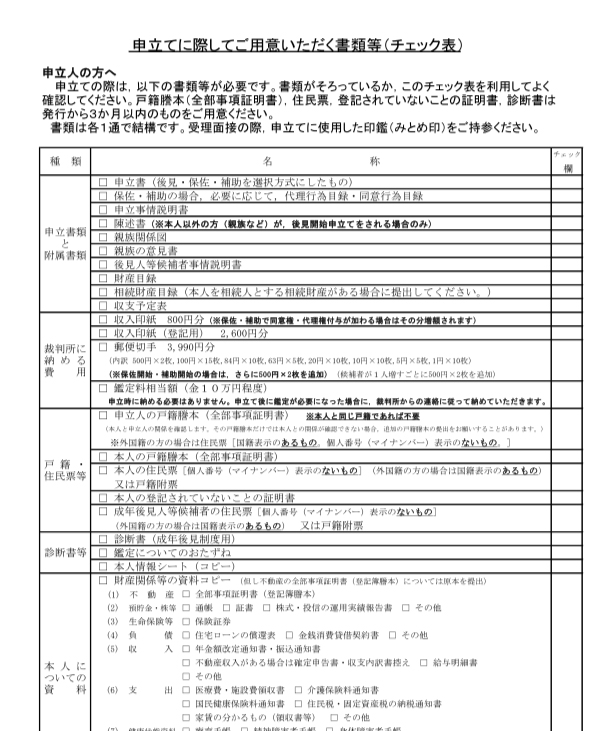

9 成年後見手続

交通事故によって脳に重大な損傷を負ったことを原因として、

① 判断や意思疎通ができない【遷延性意識障害・高次脳機能障害】

② 判断能力や意思疎通能力に重大な障害が残る【高次脳機能障害】

などの状態になってしまうことがあります。

このような状態になった場合、被害者は、

① 弁護士に対応を依頼すべきか

② 保険会社から提示された賠償金の額が適切なのか

③ 解決の方法として裁判を選択すべきか

などを判断できないため、賠償の問題を適法に解決できなくなります。

この場合、成年後見制度によって後見人を選任し、被害者の代わりに判断してもらう必要があります。

だいち法律事務所では、成年後見手続についてもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

なお、大阪家庭裁判所での成年後見申立に必要な書類は、以下のURLからダウンロードできます。

後見ポータルサイト