遷延性意識障害 Cases3

- HOME>

- 遷延性意識障害(植物状態)

Ⅰ.遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)

1.遷延性意識障害とは

一般的に「寝たきり」「植物状態」と言われることもある最重度の後遺障害です。

以下の6項目を満たす状態となり、ほとんど改善が見られないまま満3か月以上が経過すると、「遷延性意識障害」と診断されます。

①自力移動不能

②自力摂食不能

③糞尿失禁状態

④声は出せても意味のある発語は不能

⑤「目を開け」、「手を握れ」などの簡単な命令には辛うじて応じることもあるが、それ以上の意思の疎通は不能

⑥眼球は辛うじて物を追っても認識はできない

2.遷延性意識障害の被害者と家族の現実

遷延性意識障害となった被害者には、自分でできることは殆どありません。自分の意思を伝えることさえ困難です。移動・食事・排泄・入浴などの日常生活は介護に頼るしかありません。

さらに、生命を維持するためには、痰の吸引、褥瘡(床ずれ)防止のため体位変換、体調管理などの介護も必要になります。これらの介護は、24時間、365日にわたって必要になります。

被害者を介護するのは、主に被害者のご家族です。被害者に対して、手厚い介護を提供することは、精神的・体力的・経済的に極めて大きな負担となります。交通事故後に襲いかかってくる二次被害といえます。

Ⅱ.遷延性意識障害における対応の流れ

遷延性意識障害の事案では、以下に記載した項目の順序で対応が進んで行くことが多いです。

以下、それぞれの項目について説明するとともに、注意すべき点も述べておきます。

1.加害者の刑事手続

被害者は重篤なケガを負って意識が回復しない状態にあります。このため、被害者は、事故状況を説明できません。事故態様は、現場の痕跡や加害者の供述などによって確定されます。真実を把握するには、捜査機関と緊密に連絡を取るなどの対応が必要です。

また、加害者が起訴(公判請求)された後は、被害者参加制度を利用して裁判に関与することで、真実を把握したり、加害者の処分に処罰感情を反映させることができます。

早期にご依頼を頂ければ、捜査機関との連絡、被害者参加制度の利用などをサポートすることが可能です。細かい対応を弁護士に任せ、ご家族は、被害者の看護などに専念できる状況を整えることをお勧めいたします。

2.被害者の治療

遷延性意識障害になった場合、長期間の入院加療が必要となります。

重篤なケガを負っているので、当初の入院先は救急病院であることが多いですが、2~3か月程度で転院を求められるようです。近隣の病院に転院しても、3か月程度で再転院を求められることが多いです。その後も転院を繰り返すことになります。

転院先を探すことはご家族にとって大きな負担です。また、遷延性意識障害の患者にとっても、病院間の移動や環境の変化は大きな負担になります。

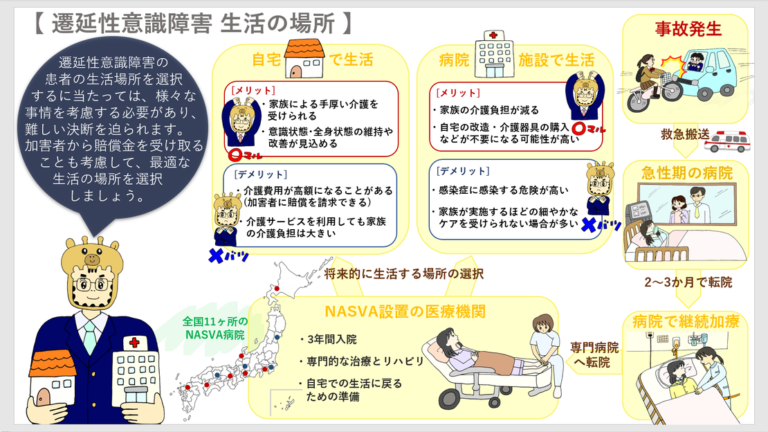

そこで、長期にわたる居場所を確保するため、以下の療護センター・委託病床への転院をお勧めいたします。

- 療護センター(4ヶ所)

東北療護センター(宮城県仙台市太白区)

千葉療護センター(千葉県千葉市美浜区)

中部療護センター(岐阜県美濃加茂市)

岡山療護センター(岡山県岡山市北区)

- 委託病床

中村記念病院(北海道札幌市中央区)

金沢脳神経外科病院(石川県野々市市)

湘南東部総合病院(神奈川県茅ヶ崎市)

茨城リハビリテーション病院(茨城県守谷市)

藤田医科大学病院(愛知県豊明市)

府中病院(大阪府和泉市)

松山市民病院(愛媛県松山市)

聖マリア病院(福岡県久留米市)

これらの医療機関は、最長3年間の入院が可能であり、入院中は、専門的な治療とリハビリを受けられます。最大限の回復を図りつつ、落ち着いた状況の下で、自宅での生活へ戻るなど、被害者やご家族にとって最適な環境を整えることができます。

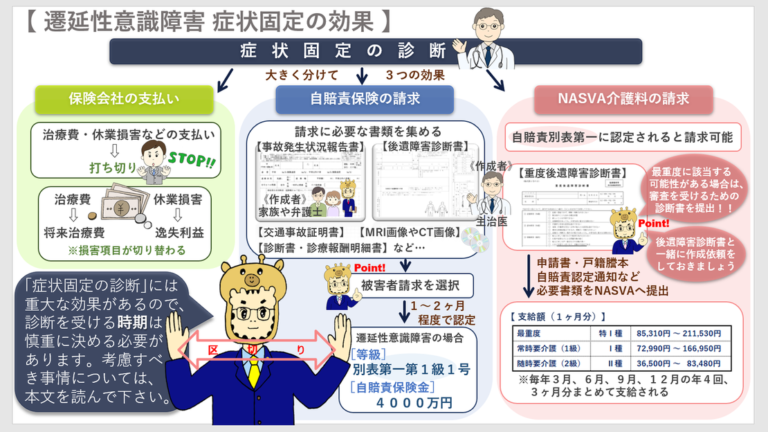

3.症状固定

「症状固定」とは、加害者に対する損害賠償請求の手続を進めるため、治療に「区切り」をつけることです。

なお、この「区切り」は、概念的なものであり、症状固定となったからといって治療を打ち切る必要はありません。遷延性意識障害の患者は、生命や体調を維持するため、生涯にわたって治療を続ける必要があることが殆どです。治療を続けながら、損害賠償の手続を始めるための「区切り」だとご理解ください。

⑴ 時期

遷延性意識障害では、受傷から6か月が経過すれば、症状固定の診断を受けられる状態になることが多いです。しかし、状態の安定を確認するため、多くの場合、1年は様子をみていると思います。

なお、療護センターや委託病床は、3年間の入院期間に、積極的な治療やリハビリを行って、可能な限りの回復を目指す施設です。これらの医療機関に入院した場合、特段の事情がない限り、退院時まで症状固定の診断がなされないことが多いです。

⑵ 症状固定と診断される効果

症状固定の診断がなされれば、損害賠償の手続を始めることになります。

まず、自賠責保険金の請求手続を行います。後遺障害等級の認定を受け、等級に応じた自賠責保険金の支払を受けるのです。

注意が必要なのは、症状固定の診断を受けると、それまで保険会社から支払われていた治療費や休業補償などがストップすることです。症状固定から自賠責保険金の支払までには数か月かかるため、この間の必要資金を用立てておく必要があります。

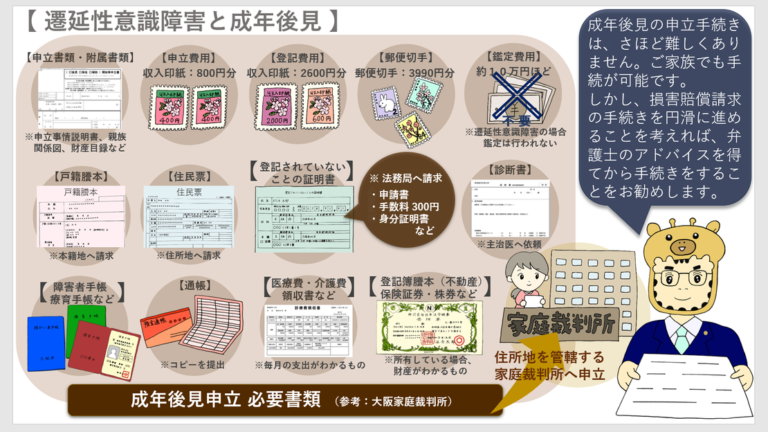

⑶ 成年後見の手続

遷延性意識障害は意識がない状態が続くので、自分では意思決定ができません。ですから、誰かが被害者に代わって意思決定を行う必要があります。

この場合、被害者が未成年であれば、親権者(多くの場合は両親)が法定代理権を有しているので、特別な手続をとることなく対応できます。しかし、被害者が成人に達している場合は、成年後見人を立てる必要があります。

成年後見人を立てるためには、家庭裁判所に申立をする必要があります。

申立の手続自体は難しくないので、弁護士に依頼しなくても十分に可能ですが、誰を成年後見人の候補者にするのかなど、損害賠償請求の手続を円滑・効果的に進めるために考慮すべき事項がありますので、弁護士のアドバイスを得てから申立の手続をとるべきです。

成年後見の申立は、症状固定の診断と同時期にするのが通常です。

4.損害賠償請求の手続

⑴ 自賠責保険の請求

症状固定の診断を受けた後、まず、自賠責保険金の請求手続を行います。この手続には、加害者の任意保険会社を通じて行う方法(事前認定)もありますが、お勧めできません。被害者が自賠責保険会社に請求の手続を行うべきです(被害者請求)。

遷延性意識障害となった被害者の場合、通常、1級と認定され、自賠責保険金として4000万円が支払われることになります。

これだけの保険金が支払われれば、被害者が自宅で生活するために必要な、自宅改造費、介護器具(ベッド、車いす、リフトなど)の購入費、介護仕様車の購入費などに充てることができます。

⑵ 損害賠償請求に向けての準備

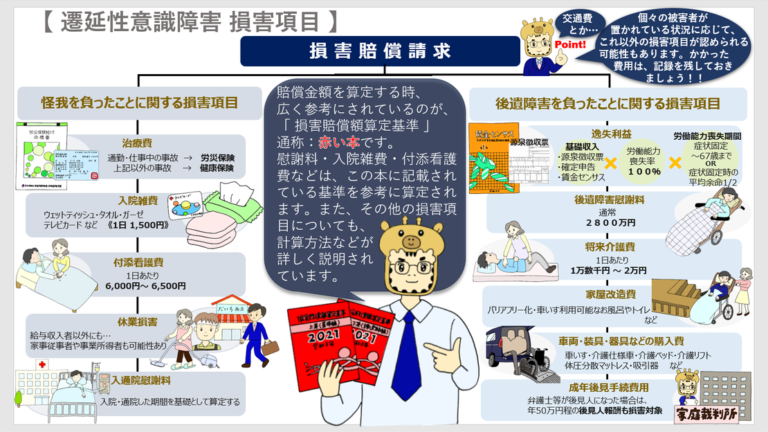

遷延性意識障害を負った場合、被害者には、主に、以下に記載した項目の損害が生じます。

これ以外にも、事案によって計上できる損害項目がありますので、ご相談ください。

- 治療費

- 付添看護費

- 休業損害

- 逸失利益

- 将来介護費

- 自宅改造費

- 介護器具(ベッド、車いす、リフトなど)の購入費

- 介護仕様車の購入費

- 成年後見にかかる費用(申立費用・後見人の報酬)

- 慰謝料

損害賠償の手続を開始するためには、これらの損害項目について、根拠となる資料を整えるなどの準備をしておきます。

遷延性意識障害の場合、日常生活において介護を受けることが必要となります。そして、賠償金の中で、この介護に関する費用が、とても大きな部分を占めます。そこで、将来介護費について説明しておきます。

① 介護の計画

損害賠償請求の手続を始める時点で、しっかりとした介護の計画を立てておき、できれば実際に介護を始めておくべきです。

介護に関する重要なポイントは、

- 被害者の生活の場所 自宅か、施設か

- 主な介護の担い手 近親者だけか、介護サービスを利用するか

の選択にあります。

これらのポイントをどう選択するかによって、認められる将来介護費の金額が大きく変わってきます。

② 必要な介護の内容

遷延性意識障害の場合、被害者は、寝たきり状態であり、細かい内容に違いがあったとしても、日常生活の大部分に介護が必要になります。

具体的な介護の内容、手順、大変さなどを書面にまとめておくと、損害賠償の手続を行うときに効果的です。

③ 賠償の前提となる介護費の金額

被害者を介護する場合、通常、介護保険法や障害者総合支援法に基づいた福祉制度を利用することになります。この場合、自己負担額は10%であり、所得額によってはもっと少ない金額で介護サービスを利用可能です。

但し、損害賠償の請求をする際は、福祉制度の利用を前提とせずに(=100%負担をした前提で)、将来介護費の額を計算します。

⑶ 手続の選択

自賠責保険金は、被害者が負った損害の一部分の先払いです。残りの損害額は、別途、請求します。この請求をするための手続には、大きく分けて、【示談】と【裁判】の2つがあります。

遷延性意識障害の事案では、裁判による解決をお勧めすることがほとんどです。しかし、個々の事案ごとの事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に考慮し、示談で解決する場合もあります。

【示談】と【裁判】のどちらを選択すべきかは、弁護士にご相談いただき、そのアドバイスを考慮して決めて頂きたいと思います。

Ⅲ.だいち法律事務所の対応方針

だいち法律事務所では、遷延性意識障害の事案を含め、重度の後遺障害を負われた多くの被害者からご依頼をいただいています。

ご依頼を頂けば、被害者やそのご家族が、生涯にわたって経済的な不安を感じなくて済むように、できる限り多くの賠償金の支払を受けられるように努めています。経済的な不安がなければ、ご家族は、被害者の介護などに集中できます。また、十分な賠償金を受けとれれば、手厚い介護サービスを利用できるようになり、ご家族が仕事に復帰したり、休息したりする時間を確保できます。

被害者だけでなく、そのご家族の生活も安定させることが、私たちの最終的な目標です。

Ⅳ.だいち法律事務所の解決例

だいち法律事務所が取り扱った「遷延性意識障害」事案に関する裁判例・解決例を紹介します。

-

-

遷延性意識障害 Cases2

-

遷延性意識障害 Cases1

Ⅴ.コラム

遷延性意識障害に関連するコラムを紹介します。

-

遷延性意識障害⑨(損害項目)

-

遷延性意識障害⑧(成年後見)

-

遷延性意識障害⑦(症状固定)

-

遷延性意識障害⑥(生活の場所)

-

遷延性意識障害⑤(看護・介護の内容)

-

遷延性意識障害④(看護による意識障害の改善)

-

遷延性意識障害③(音楽療法)

-

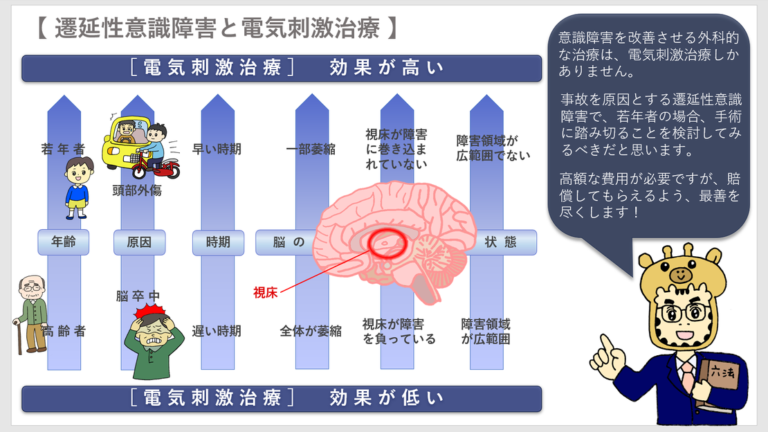

遷延性意識障害②(電気刺激治療)

-

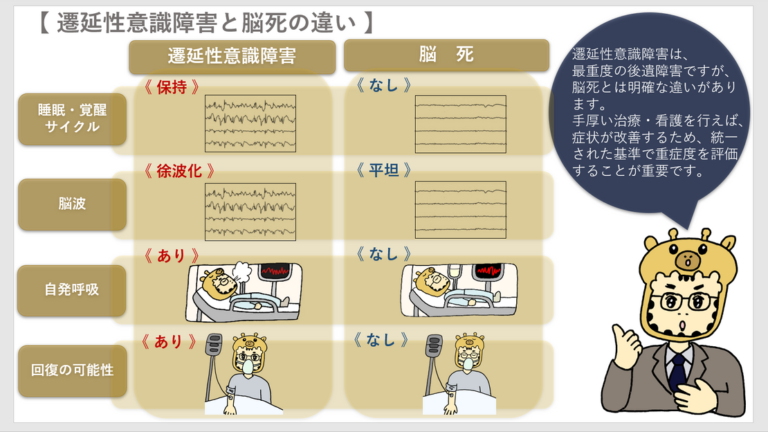

遷延性意識障害①(定義・重症度の評価)

Ⅵ.交通医療研究会レジュメ

交通医療研究会で取り上げたテーマの中で、遷延性意識障害に関連するレジュメを紹介します。