- HOME>

- 刑事手続(被害者参加)

目次

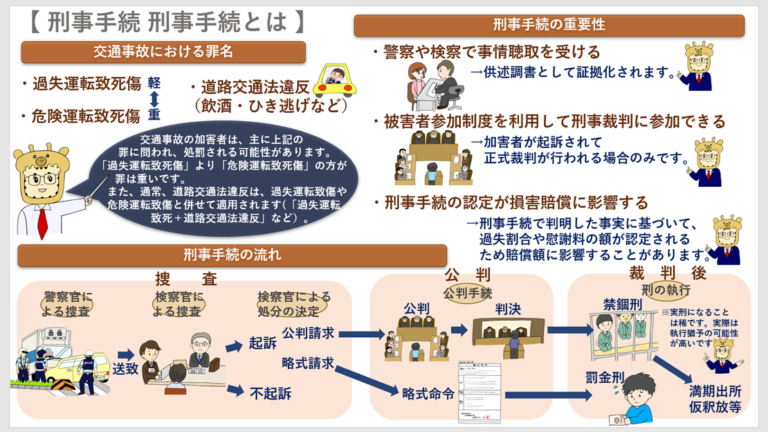

Ⅰ.交通事故における刑事手続

1.交通事故における刑事手続

交通事故によって被害者が死亡したり、怪我を負った場合、加害者は、

① 過失運転致死傷

② 危険運転致死傷

③ 道路交通法違反

などの罪に問われ、処罰される可能性があります。

そして、加害者について、

- 処罰できるか

- どのような処罰が適切か

を判断するため、捜査や裁判が行われます。この一連の流れを刑事手続といいます。

なお、刑事手続では、加害者のことを

- 起訴「前」:被疑者

- 起訴「後」:被告人

と呼びますが、このページでは、「加害者」という呼び方で統一します。

2.被害者との関係

刑事手続は、加害者の「刑事責任を問う」こと、つまり、加害者を適切に「処罰する」ことを目的とした手続です。

だからといって、被害者にとって無関係な手続ではありません。

以下で述べる通り、加害者の刑事手続は、被害者にとっても重要な手続ですので、正しく対応する必要があります。

⑴ 捜査の対象になる

捜査の段階で、事故状況を明らかにしたり、処罰感情を確認するため、被害者の事情聴取などが行われることがあります。

⑵ 手続に関与できる

被害者は、被害者参加制度を利用するなどして、加害者の刑事裁判に関与できます。

⑶ 損害賠償に影響する

刑事手続によって、

- 交通事故の発生状況

- 加害者の反省・謝罪の状況

などが明らかになります。

これらの事実に基づいて、

- 当事者間の過失割合

- 慰謝料増額事由の有無

が認定されるなどして、賠償される金額に影響することもあります。

3.刑事手続の流れ

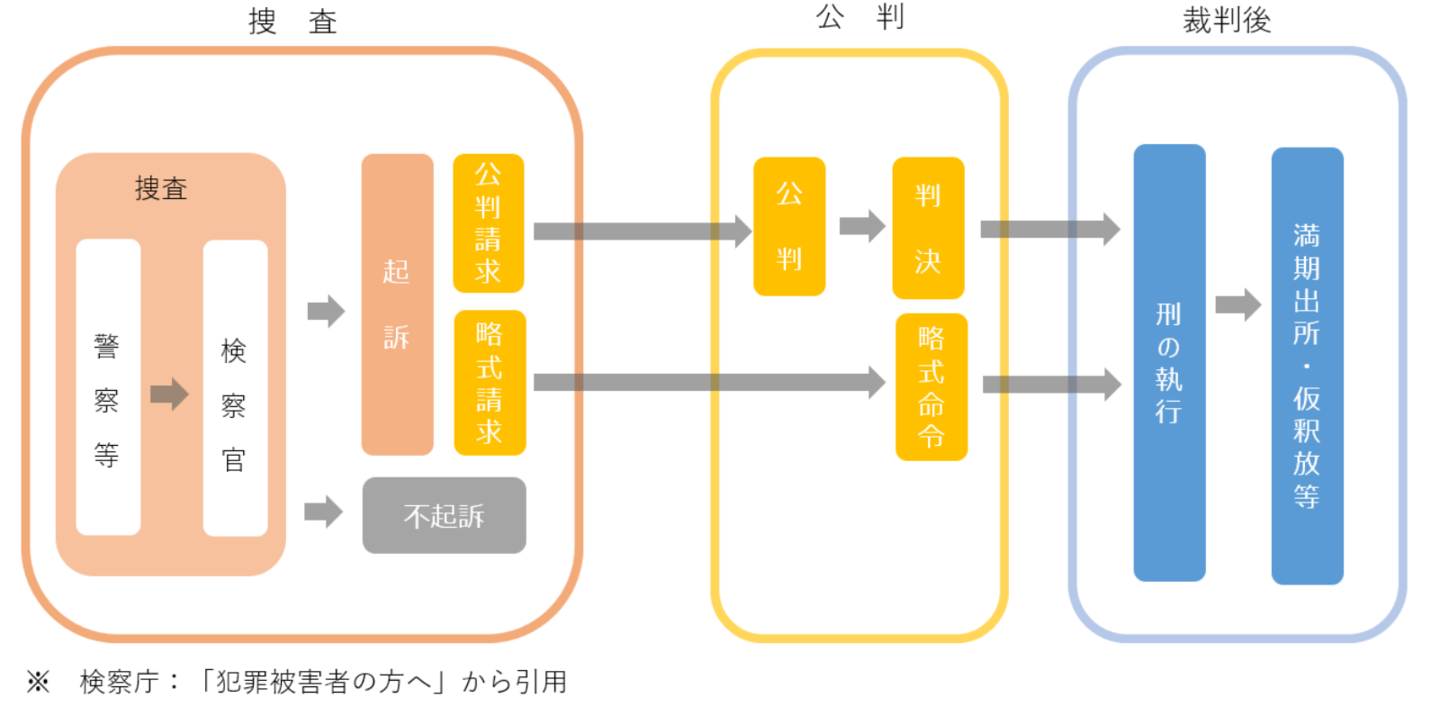

刑事手続の流れは、以下の通りです。

① 警察による捜査

② 検察官による捜査

③ 検察官による処分の決定

④ 公判手続

⑤ 刑の執行

刑事手続の流れ

Ⅱ.捜査

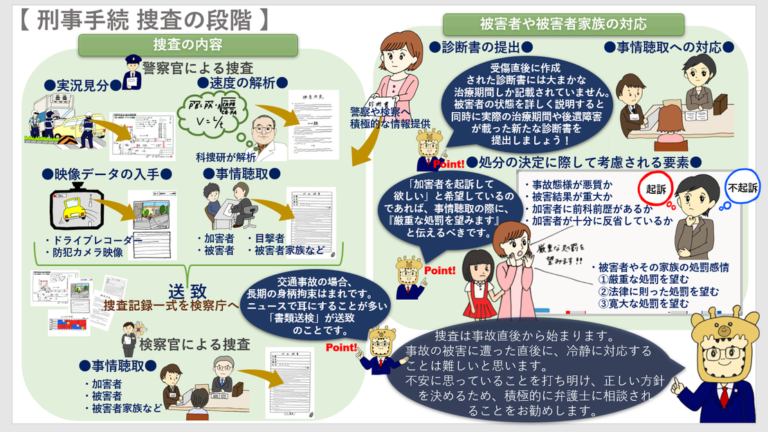

1.捜査とは

捜査とは、

- 加害者を処罰できるか

- 加害者にどのような処罰を科すか

を適切に判断することを最終的な目的として、必要な証拠を収集し、事故の発生状況などを明らかにするために実施される一連の手続のことです。

2.捜査の内容

捜査では、以下のようなものが実施されます。

交通事故の状況によっては、実施しない項目があったり、他にも追加して実施するものもあります。

⑴ 実況見分

警察は、事故現場において、

- 事故現場の形状や事故現場に残された痕跡の位置を写真撮影したり、位置関係を計測する。

- 交通事故の当事者(加害者・被害者)や目撃者から、交通事故が発生した当時の状況について説明を受ける。

などの対応をします。

これらの事故現場において実施される捜査を『実況見分』といい、内容を記録した書面を『実況見分調書』といいます。

この実況見分調書は、加害者に対して損害賠償請求を行うとき、過失割合を決める基本的な資料として用いられる重要書類です。

⑵ 映像データの入手

現代社会では、多くの車にドライブレコーダーが搭載されています。このドライブレコーダーで撮影された映像は、事故の発生状況を客観的に明らかにする重要な証拠です。

これ以外にも、大規模な交差点、商業施設(ショッピングセンター・コンビニなど)、金融機関などには防犯カメラが設置されていることが多く、事故の発生状況が映っていることがあります。

警察は、これらの映像を入手して、正確な事故状況を解明しようとします。

⑶ 速度の解析

事故現場や車両に残された痕跡、映像データなどを解析して、車両の走行速度を明らかにします。

⑷ 事情聴取

交通事故の当事者(加害者・被害者)や目撃者から、事故の発生状況などを聴取します。聴取された内容は、供述調書にまとめられます。

3.検察官による捜査・処分

最初に捜査を行うのは警察です。そして、一通りの捜査を終えると、警察は、事件を検察官に引き継ぎます。これを「送致」といいます。

検察官は、加害者の事情聴取などの追加の捜査を行います。警察の捜査が不十分だと判断すれば、警察に追加捜査を指示することもあります。

4.被害者の対応

捜査の段階で、「被害者はどのように対応すべきか」について解説します。

⑴ 捜査への協力

警察・検察が実施する捜査に、できる限り協力することが重要です。

被害者やその家族に対し、

診断書の提出

事情聴取への対応

などが求められるので、しっかり対応してください。

事情聴取では、被害者の状態を詳しく伝えるとともに、交通事故の被害によって、被害者や家族の生活にどんな影響が生じたのかを詳しく伝えてください。

⑵ 積極的な情報の提供

事故後の早い段階で、被害者やその家族が提出する診断書には、

① 傷病名

② 治療期間の見込み

が記載されています。

しかし、受傷直後に作成された診断書ですから、多くの場合、治療期間について「加療2か月を要する見込み」などと大まかな期間しか記載されていません。

捜査が進んでから、あらためて治療期間や後遺障害が残存する見込みの有無などについて医療機関への照会が行われる場合もありますが、照会がなされずに手続が進むこともあります。

被害者の状態を詳しく説明するとともに、新たな診断書を提出するなどして、実際の治療期間・後遺障害を考慮して処分を決めてもらえるように対応することが重要です。

⑶ 処罰感情の説明

⒜ 処分の決定に際して考慮される要素

検察官は、加害者を起訴するか、不起訴処分とするかを判断するにあたって、いろいろな事情を考慮します。主に考慮される要素は以下の通りです。

- 事故態様が悪質か

- 被害結果が重大か

- 加害者に前科前歴があるか

- 加害者が十分に反省しているかまた、これらの事情に加えて、考慮されるのが、

- 被害者やその家族の処罰感情

です。

⒝ 処罰感情とは

処罰感情とは、被害者やその家族が、「加害者にどの程度の処罰を科すことを望んでいるのか」ということです。

この処罰感情には、以下の3種類があります。

①厳重な処罰を望む

②法律に則った処罰を望む

③寛大な処分を望む

⒞ 処罰感情の重要性

交通事故のなかには、多くの事情を考慮しても、起訴すべきか、不起訴処分にすべきかが微妙な事案もあります。このような事案では、被害者の処罰感情によって、検察官の判断が変わる可能性があります。

被害者やその家族の事情聴取において、処罰感情について尋ねられるはずですから、事前に十分に検討しておいてください。そして、「加害者を起訴して欲しい」と考えているのであれば、『厳重な処罰を望む』と伝えるべきです。

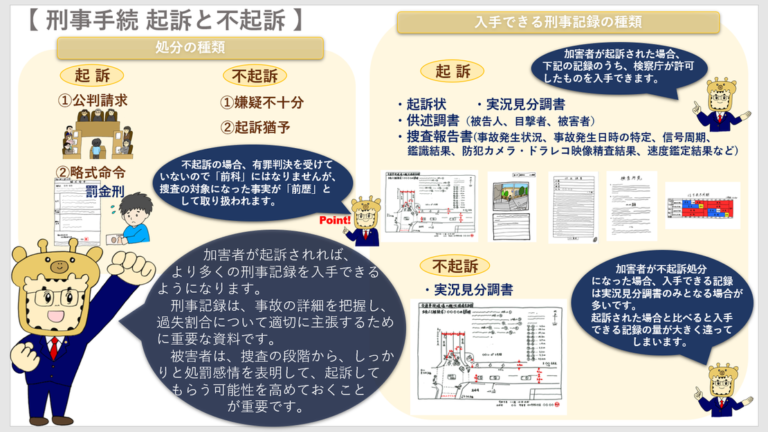

Ⅲ.起訴・不起訴と入手できる刑事記録の範囲

1.検察官による処分の種類

捜査が終了すれば、検察官は、加害者ついて、起訴するか、不起訴処分とするかを判断します。

検察官による処分には、以下のものがあります。

⑴ 起訴

① 公判請求

公開の法廷における裁判手続を求めること

② 略式命令請求

簡易な審査で罰金刑を科す手続を求めること

⑵ 不起訴

① 嫌疑不十分

犯罪を立証できる証拠が不十分な場合に不起訴にすること

② 起訴猶予

証拠が十分でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状(犯行の動機など)などを考慮して起訴は必要でないと判断すること

2.刑事記録とは

被害者が損害賠償を請求する場合、多くの事案で、「過失割合」が争点になります。被害者に過失が認められるか(過失の有無)、その過失の大きさ(過失の割合)は、損害賠償請求によって得られる賠償金の額に大きく影響します。

この過失割合を適切に認定するに際して、とても重要な資料となるのが『刑事記録』です。刑事記録は、実況見分調書や供述調書など刑事手続の過程で作成された資料の総称です。以下のように、警察や検察が実施した捜査の結果などが詳しく記載されており、事故態様について多くの情報が入手できます。

⑴ 事故当事者の認識・記憶

まず、事故の当事者の認識・記憶が重要な情報源になります。

当事者の認識・記憶は、実況見分における「指示説明」として実況見分調書に記録されます。また、事情聴取によって作成される供述調書にも記録されることになります。

しかし、被害者が遷延性意識障害や高次脳機能障害などの重篤な障害を負ってしまった場合には、被害者が事故状況に関する記憶を失っていたり、発語が不能になっていたりして、事故状況を説明できなくなっています。この場合には、事故の一方当事者の認識・記憶を確認することができません。

⑵ 目撃者の認識・記憶

事故の目撃者がいれば、その認識・記憶も重要な情報源になります。

目撃者の認識・記憶は、実況見分における「指示説明」として実況見分調書に記録されます。また、事情聴取によって作成される供述調書にも記録されることになります。

⑶ 事故現場・車両・着衣などの痕跡

事故現場に残されたブレーキ痕やタイヤ痕、車体の破片、オイル痕、血痕などは、事故状況を推認するための重要な証拠です。

また、事故に関係した車両に残されている損傷痕や擦過痕、着衣に残されている擦過痕やタイヤ痕などからも事故状況を推認できます。

これらの資料は、事故現場で実施される実況見分、後日実施されることが多い痕跡の照合実験(実況見分)などによって証拠化されます。

⑷ 映像データ

現代社会では、多くの車にドライブレコーダーが搭載されています。このドライブレコーダーで撮影された映像は、事故の発生状況を客観的に明らかにする重要な証拠です。

これ以外にも、大規模な交差点、商業施設(ショッピングセンター・コンビニなど)、金融機関などには防犯カメラが設置されており、これらに事故の発生状況が映っていることがあります。

警察は、これらの映像を入手して、正確な事故状況を解析するとともに、事故の発生状況を証明するために必要な静止画像を切り出すなどして証拠化します。

⑸ 速度の解析

事故現場や車両に残された痕跡、映像データなどを解析して、車両の走行速度を明らかにします。

この時、科学捜査研究所などが鑑定意見書などを作成することがあり、この鑑定意見書が重要な資料となります。

3.入手できる刑事記録の範囲

過失割合を正しく認定するためには、できる限り多くの刑事記録を入手し、詳細な情報を検討する必要があります。

ここで知っておいて欲しいのは、加害者が起訴されたか、不起訴処分となったかによって、入手できる刑事記録の範囲に違いが生じるということです。

⑴ 不起訴処分となった場合

加害者が不起訴処分になった場合、基本的に、実況見分調書しか入手できないと考えて下さい。

実況見分調書からは、事故発生の前後における加害者と被害者の位置や動きを把握できます。しかし、これだけでは十分な情報量とはいえません。

例えば、

- 「眼鏡等の着用」が免許の条件とされていたのに、加害者が眼鏡やコンタクトレンズを着用していなかった。

- 加害者がカーナビやスマホに気をとられて前方を注視していなかった。

などの事情は、供述調書を入手しなければ把握できない可能性があります。そして、この情報が明らかにならなければ、過失割合について十分な主張ができない可能性があるのです。

⑵ 起訴された場合

加害者が起訴されれば、実況見分調書だけでなく、加害者や目撃者の供述調書など、多くの資料を入手できるようになります。

より多くの情報に基づいて、詳しい事故の発生状況を把握できますし、過失割合について詳細な主張・立証を行うことが可能になります。

4.多くの刑事記録を入手することの重要性

⑴ 加害者側の基本的な態度

加害者は、自分の責任を軽くするための主張をするものです。また、加害者が自動車保険に加入していれば、保険会社の担当者が交渉の窓口になります。保険会社の顧問弁護士が加害者の代理人に就任することもあります。

支払う賠償金の額を減らすため、加害者や保険会社が、事故の発生状況について、自分が不利になる事実を明らかにする可能性は低いと考えておくべきです。

⑵ 被害者側が直面する不利な状況

正確な事故状況を把握するには、交通事故の当事者の説明(供述)が重要な情報源になります。

しかし、死亡事故では、一方の当事者である被害者が亡くなっており、被害者の説明を聞くことができません。また、遷延性意識障害、高次脳機能障害などの重度の後遺障害を負った場合にも、被害者は、意思疎通ができなくなっていたり、事故に関する記憶を失っていたりして、事故の発生状況を説明できません。

これらの場合には、加害者の説明だけが証拠化されることになるため、被害者やその家族は、正しい事故の発生状況を把握できるのか、大きな不安を持つと思います。

⑶ 刑事記録の重要性

捜査において、警察は、可能な限り多くの証拠を入手します。すでに説明したように、目撃者の供述、現場に残された痕跡、映像データなどです。そして、これらの証拠と加害者の供述内容とを照らし合わせることによって、加害者が正しい供述をしているかを確認することが可能です。

また、捜査の段階において、加害者は、事故の発生状況などを詳細に供述しています。加害者が起訴され、加害者や目撃者の供述調書などが入手できれば、被害者に有利な情報を入手できる可能性が高まります。

このことを考えれば、できる限り多くの刑事記録を入手することの重要性を理解してもらえると思います。

Ⅳ.検察審査の申立

1.検察官の判断

捜査が終了すれば、検察官は、加害者について、起訴するか、不起訴処分とするかを判断します。

加害者を起訴することは、検察官の専権事項(刑事訴訟法247条)とされています。ですから、被害者やその家族が「加害者を起訴して欲しい」と希望していたとしても、検察官は、起訴するか否かを独自に判断することになります。

2.不起訴処分後の対応

加害者が不起訴処分とされた場合、被害者やその家族は、処分結果に対して不満を感じるかもしれません。特に、死亡事故や重症事案では、不満を感じる可能性が大きいと思います。

では、被害者やその家族の希望に反して、検察官が加害者を起訴しなかった場合、被害者やその家族は、どのように対応すればよいのでしょうか。

だいち法律事務所の経験に基づいて、説明したいと思います。

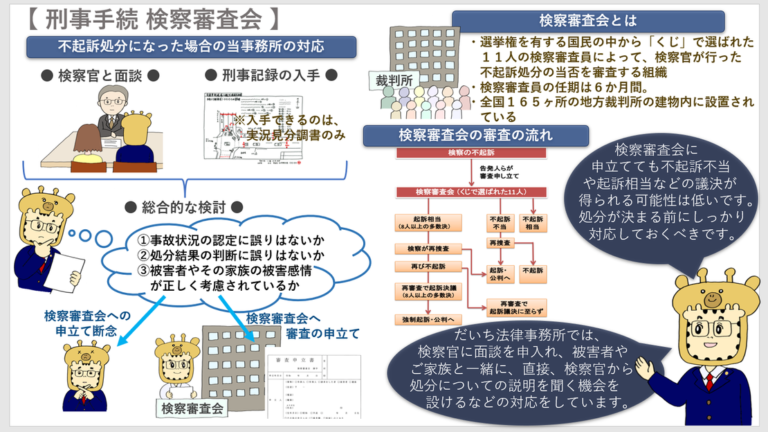

⑴ 処分についての説明を求める

まず、「どうして不起訴処分にしたのか」という理由を知ることが重要です。この理由が分からなければ、処分に納得できなくて当然だと思います。また、理由を知れば、処分結果について納得できる場合もあると思います。

だいち法律事務所では、不起訴処分に納得できない事案においては、処分の理由について説明してもらう機会を確保するため、検察官に面談を申し入れています。そして、その面談において、事故の発生状況を含め、不起訴処分が相当だと判断した理由を説明してもらっています。

⑵ 刑事記録の入手

また、事故の発生状況について、できる限り多くの情報を入手することも重要です。

ですから、不起訴処分とされた後、速やかに、検察庁が保管している刑事記録を入手します。

ただし、不起訴処分とされてしまった以上、入手できるのは、実況見分調書などの客観証拠に限られてしまいます。供述調書などの多くの記録は入手できないため、入手できる情報が限られてしまうのですが、現状では仕方がありません。

⑶ 総合的な検討

検察官による説明の内容、入手した刑事記録に記載された情報などを考慮して、

① 事故状況の認定に誤りはないか

② 処分結果の判断に誤りはないか

③ 被害者やその家族の被害感情が正しく考慮されているか

などを検討します。

これらを検討した結果、やはり検察官が不起訴処分としたことには納得できないという結論になれば、検察審査会に対する審査の申立を行うことになります。

3.検察審査会

⑴ 検察審査会とは

検察審査会は、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員によって、検察官が行った不起訴処分の当否を審査する組織です。

全国に165か所あり、地方裁判所と主な地方裁判所支部の建物内に設置されています。

⑵ 手続の流れ

⒜ 審査

被害者やその家族が申立てをすれば、検察審査会は、検察庁から事件の記録を取り寄せた上で、内容を検討し、検察官の不起訴処分の当否を判断します。

申立をする時点で、不起訴処分が不当だと考える理由を詳しく記載した意見書や資料を提出しておけば、それらも検討してくれます。

⒝ 議決

検察審査会は、審査を行った上で、以下の議決を行います。

この議決は、申立人に通知されます。

① 不起訴相当

検察官が行った不起訴処分は「相当」だという議決です。

この場合、検察審査会の議決が出たことで、手続が終了します。

② 不起訴不当

検察官が行った不起訴処分は「十分な根拠に基づいていない」という趣旨の議決です。

この議決が出た場合、検察官は、さらに追加の捜査を行った上で、あらためて起訴または不起訴の判断を行います。

③ 起訴相当

検察官が行った不起訴処分は「誤り」であり、「起訴して裁判手続で審理すべき」という趣旨の議決です。

この議決が出た場合、検察官は、さらに追加の捜査を行った上で、あらためて起訴または不起訴の判断を行います。その上で、

- 検察官が再び不起訴処分とした場合

- 所定の期間内に、検察官が処分をしない場合

には、検察審査会は、再度の審査を行います。

この再度の審査において、「起訴すべき」との議決(起訴議決)がなされた場合、この議決には強制力が認められており、裁判所が指定した弁護士が、検察官に代わって起訴することになります。

⑶ 申立の準備

検察官が不起訴処分にしたことに不満を感じているからといって、やみくもに申立をしても、よい結果が得られるはずがありません。

⒜ 情報の入手

検察審査会に申立をするにあたっては、十分な準備をしておく必要があります。

すでに「不起訴処分後の対応」で説明した通り、

① 処分についての説明を求める

② 刑事記録の入手

③ 総合的な検討

は、必ず済ませておくべきでしょう。

⒝ 申立書の作成

申立書には、「不起訴処分を不当とする理由」を詳しく記載する必要があります。 検察官から説明を受けたり、刑事記録を入手するなどした上で、検察官が不起訴処分にしたことの不合理性を適確に指摘する必要があります。

不起訴処分に対する不満を述べるだけでは、処分が見直される可能性は低いと考えた方がよいでしょう。

4.まとめ

現実には、検察審査会への申立を行っても、不起訴不当などの議決が得られる可能性は低いです。不起訴処分が出る前に十分に対応する方が効果的だと思います。 また、検察官との面談では、問題点を的確に指摘し、対等に議論することが重要であり、弁護士に対応を委ねることが効果的だと思います。情報の検討、申立書の作成などにも弁護士の知見が必要だと思います。

Ⅴ.被害者参加

1.起訴の種類

検察官による「起訴」には、2つの種類があります。

その違いは、以下の通りです。

⑴ 略式命令請求

一般的な交通事故には、過失運転致死傷罪が適用されます。

この場合、科される刑罰は、

①7年以下の懲役

②7年以下の禁錮

③100万円以下の罰金

から選択されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

検察官が、加害者に罰金刑を科すことが相当だと判断し、加害者が簡易な手続をとることに同意すれば、簡略な手続で裁判所が処罰を決められます。この手続を略式命令手続といいます。

略式命令手続が選択された場合、簡易な手続で処罰が決まってしまうため、被害者が手続に関与できる余地はありません。

⑵ 公判請求

公判請求は、正式な裁判手続によって、加害者の処罰を決める手続を求めることです。

公判請求がなされた場合、被害者は、被害者参加制度を利用し、刑事裁判の手続に関与することが可能になります。

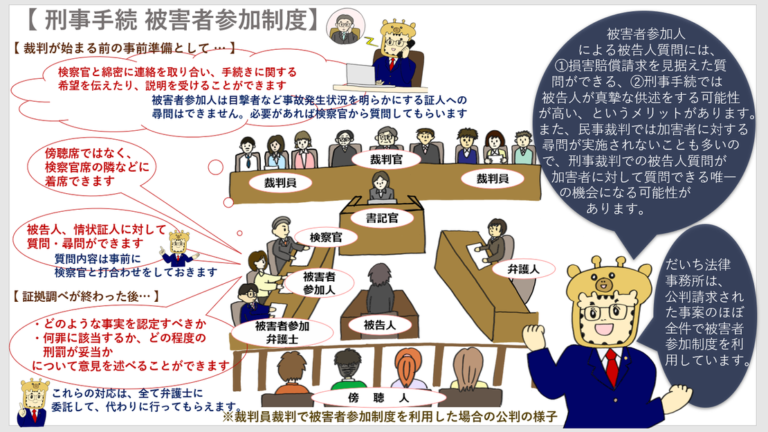

2.被害者参加制度

被害者参加制度は、一定の事件の被害者や家族などが、裁判所の許可を得て、刑事裁判の手続に関与できる制度です。

刑事裁判への参加を許可された被害者や家族などを「被害者参加人」と呼びます。

被害者参加制度を利用できる犯罪の種類は多いですが、交通事故に関連する範囲に限って説明します。

⑴ 被害者参加制度を利用できる者

被害者参加制度を利用できるのは、

① 危険運転致死傷や過失運転致死傷の被害者

② 被害者が亡くなった場合やその心身に重大な故障がある場合は、その配偶者、直系の親族、兄弟姉妹

です。

なお、「その心身に重大な故障がある場合」とは、被害者が遷延性意識障害や脊髄損傷などの重篤な障害を負ったため、自分の意思を表明できなくなっていたり、裁判所までの移動が困難になっているなどの事情をいいます。

⑵ 被害者参加制度を利用するための手続

被害者参加制度の利用を希望する場合、担当の検察官に対し、「刑事裁判に参加したい」という意向を伝えます。

検察官は、自らの意見を付けて、被害者から制度を利用したい旨の申し出があったことを裁判所に通知します。

裁判所は、被告人や弁護人の意見を聴くとともに、犯罪の性質、被告人と被害者との関係、その他の事情を考慮して、参加を許可するか否かを決めます。裁判所が参加を許可すれば、被害者参加人として刑事裁判に参加できるようになります。

⑶ 被害者参加人ができること

被害者参加人は、裁判所の許可を得れば、以下の対応が可能です。

① 公判期日に出席し、法廷で、検察官席の隣などに着席すること

傍聴席ではなく、裁判の当事者の席に着席できます。

② 証拠調べの請求、論告、求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めること

検察官と緊密に連絡を取り合い、手続に対する希望を伝えたり、説明を受けることができます。

被害者参加人は、目撃者など、事故の発生状況を明らかにするための証人に対する尋問はできません。目撃者などに質問したい事項があれば、事前に検察官と協議して、検察官から質問するように求める必要があります。

③ 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問すること

「情状に関する証人」に対しての尋問が可能です。

これに対して、目撃者など、事故態様を明らかにするための証人に対する尋問はできません。

④ 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問すること

公判手続では、被告人質問が行われるのが通常です。

通常、被告人に質問するのは、弁護人・検察官・裁判官ですが、裁判所の許可を得れば、被害者参加人も、被告人に対して質問できるようになります。

⑤ 証拠調べが終わった後、事実または法律の適用について、法廷で意見を述べること

証拠調べが終わった後、

- 事実:どのような事実を認定すべきか

- 法律の適用:何罪に該当するか、どの程度の刑罰が妥当か

について意見を述べることができます。この手続は「被害者論告」とも呼ばれています。

被害者参加人は、「被害者論告」によって、独自に意見を述べ、裁判所に考慮して欲しいポイントを伝えることができます。

⑷ 弁護士に対応を依頼できる

被害者参加制度を利用する場合、被害者参加人が自分で対応するだけでなく、弁護士に対応を委託することができます。

弁護士に依頼した場合でも、被害者参加人は、弁護士と一緒に手続に加わることが可能です。また、弁護士のみが法廷に出頭し、被害者参加人は出頭しないことも可能です。

経済的に余裕がなくて自費で弁護士に依頼できない場合は、国が弁護士報酬や費用を負担する制度(被害者参加人のための国選弁護制度)を利用できます。国選弁護制度を利用する場合は、日本司法支援センター(法テラス)に申し込みます。

能性があります。

⑸ 被告人質問の重要性

刑事手続において、被告人に質問する機会が得られることはとても重要です。その意義は、以下の点にあると思います。

⒜ 民事を見据えての質問

検察官は、事故の発生状況や情状について被告人質問を行いますが、裁判所に適切な刑罰の種類と刑の重さを選択してもらうことが主たる目的です。遺族の心情を考慮した質問や刑事裁判後に行われる損害賠償請求を考慮した質問は、被害者参加人しか行えません。

⒝ 早い段階で質問できる

刑事手続は、民事手続よりも早期に行われるため、関係者の記憶が鮮明です。また、「処罰される」というプレッシャーを受けているため、被告人が真摯な供述をする可能性が高いです。

⒞ 被告人に質問できる唯一の機会である可能性

信号待ちで停止中の追突事故のように、被害者に過失がない事案があります。この場合、民事裁判では、加害者の尋問を採用してもらえません。

このため、事故の発生状況によっては、刑事手続での被告人質問が、加害者に質問できる唯一の機会となる可

3.まとめ

被害者参加制度は、利用する価値が十分にある制度だと考えています。

だいち法律事務所では、早期に(刑事手続の終了前に)ご依頼を頂いた事案では、ほぼ全件で、被害者参加制度を利用し、被告人質問、被害者論告を行っています。これによって、できる限り多くの情報を得るように務めているのです。

Ⅵ.心情等に関する意見陳述

1.意見陳述とは

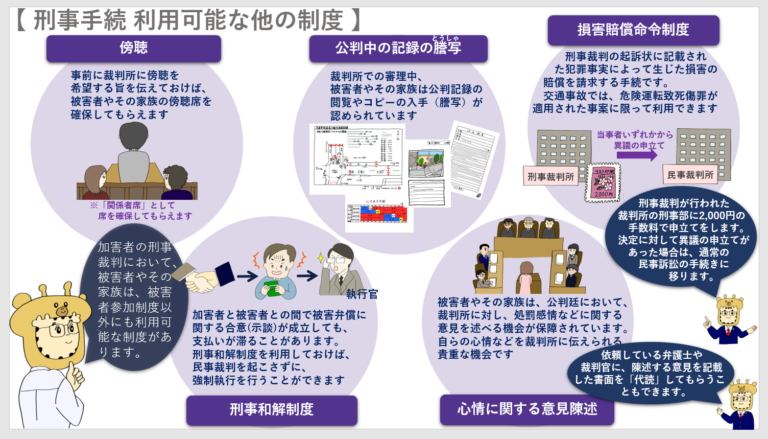

捜査段階において、被害者やその家族の処罰感情などを記載した供述調書が作成されます。その供述調書は、刑事裁判に証拠として提出され、裁判官が内容を検討します。

ですが、調書を読むだけで、被害者や家族の感情を十分に把握できるとは限りません。そこで、被害者や家族は、公判廷において、裁判所に対し、処罰感情などの意見を述べる機会が保障されています(刑事訴訟法292条の2)。

被害者やその家族は、この機会を利用して、直接、自らの心情などを裁判所に伝えることができます。

この制度を利用できる犯罪の種類は多いですが、被害者参加制度と同様、交通事故に関連する範囲に限って説明します。

2.意見陳述制度を利用できる者

意見陳述制度を利用できるのは、

① 危険運転致死傷や過失運転致死傷の被害者

② 被害者が亡くなった場合やその心身に重大な故障がある場合は、その配偶者、直系の親族、兄弟姉妹

です。

なお、「その心身に重大な故障がある場合」とは、被害者が遷延性意識障害や脊髄損傷などの重篤な障害を負ったため、自分の意思を表明できなくなっていたり、裁判所までの移動が困難になっているなどの事情をいいます。

3.利用するための手続

意見陳述を希望する場合、検察官に対し、被害者やその家族の意見陳述の機会を確保して欲しいと申し出ます。

検察官は、自らの意見を付けて、被害者から意見陳述を行いたい旨の申し出があったことを裁判所に通知します。

裁判所は、被告人や弁護人の意見を聴くとともに、犯罪の性質、被告人と被害者との関係、その他の事情を考慮して、意見陳述を許可するか否かを決めます。裁判所が許可すれば、意見陳述を行えるようになります。

4.意見陳述の方法

⑴ 意見陳述は、口頭で行うことが一般的です。

述べたい内容を十分に陳述するためには、その場で内容を考えるのではなく、事前に内容を検討した上、意見書などの書面としてまとめておき、その書面を読み上げる方法をとるべきです。

⑵ 意見陳述を行うのは、被害者やその家族であることが原則です。

しかし、被害者やその家族が裁判手続に出頭することを希望されない場合などには、依頼している弁護士や裁判官に、陳述する意見を記載した書面を「代読」してもらうことができます。

5.意見陳述が用いられる範囲

意見陳述された内容は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができません。

従って、加害者の量刑を判断するための情状の1つとして考慮されることになります。

Ⅶ.刑事手続のまとめ

被害者やその家族が加害者の刑事手続に積極的に関与することの重要性は、十分に理解されていないように思います。しかし、被害者の代理人として、多くの刑事手続に関わってきた経験から、加害者の刑事手続への関与を軽視するのは大きな誤りだと断言できます。

すでに説明していますが、刑事手続に関与することで、

① 交通事故の発生状況に関する情報などを、多く入手できる。

② 被害者やその家族の状況や処罰感情を、加害者の処分に反映してもらえる。

という成果を得られるのです。

加害者の刑事手続は、交通事故が発生した後、あまり時間が経過していない初期段階で進むことになります。被害者やその家族が対応するのは大変だと思いますが、後々のことを考えれば、適切に対応することが重要です。

この時点で、正しく対応するとともに、負担を軽減したいのであれば、弁護士に対応を依頼することを検討すべきです。

Ⅷ.参考事例

加害者の刑事手続について、だいち法律事務所が、どのように対応してきたのかを知って頂くため、参考になる事例を紹介いたします。

-

死亡事故 Cases13

-

死亡事故 Cases9

-

死亡事故 Cases8

-

死亡事故 Cases5

-

遷延性意識障害 Cases3

-

死亡事故 Cases1

Ⅸ.コラム

-

刑事手続⑥(その他の制度)

-

刑事手続⑤(被害者参加制度)

-

刑事手続④(検察審査会)

-

刑事手続③(起訴と不起訴)

-

刑事手続②(捜査段階の対応)

-

刑事手続①(刑事手続とは)