死亡事故 Cases16

- HOME>

- 死亡事故

目次

Ⅰ.はじめに

日々発生する交通事故の中でも、被害者の生命が失われてしまう『死亡事故』は、最も重大な被害が生じる類型だといえます。

また、残されたご遺族が、計り知れないほど辛い思いをされることも、死亡事故の大きな特徴といえます。

だいち法律事務所は、設立当初から、死亡事故についても積極的に取り組んできました。これまでに多くの事案を担当することで、知識と経験を積み重ねており、ますます状況に応じて適切な対応ができるようになっていると自負しています。

さて、このページでは、これまでの経験の中から、死亡事故が起きた場合に、知っておいて頂きたい事項を説明しておきます。

Ⅱ.損害賠償請求できる者の範囲

死亡事故では、被害者が死亡したことによって、相続が生じています。この相続によって、相続人が、加害者に対する損害賠償請求権を取得します。

また、一定の範囲内の近親者は、被害者の死亡によって自身が受けた精神的苦痛について、加害者に対して慰謝料を請求できます。

この場合における相続人と近親者は、一致しないことがあるので、注意が必要です。

1.相続人による損害賠償請求

⑴ 損害賠償請求権の相続

交通事故で被害者が亡くなった場合、相続が発生します。

被害者の相続人は、この相続によって、被害者に発生した損害賠償請求権を取得します。そして、相続人は、加害者に対し、相続によって取得した損害賠償請求権を行使することになります。

交通事故によって死亡することは、傷害の極限状態であるとされ、たとえ即死であっても、死亡するまでに時間的な間隔があると捉えられます。法的な評価では、死亡寸前の被害者が加害者に対する損害賠償請求権を取得し、その後、被害者の死亡によって相続が発生し、相続人が損害賠償請求権を取得すると捉えているのです。

⑵ 法定相続人

法定相続人と相続の順位は、民法887条~890条において定められています。

①配偶者

配偶者はどのような場合であっても法定相続人になります。

法的に有効な婚姻関係にあることが必要なので、事実婚(内縁)の配偶者は、法定相続人にはなりません。

②配偶者以外

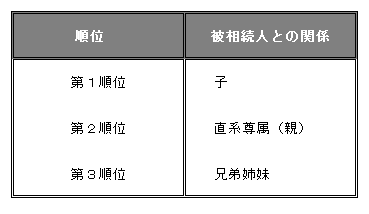

配偶者以外の法定相続人には、以下の通り、法定相続人になることができる順番(相続順位)が決められています。

相続順位が高い法定相続人がいる場合、それよりも順位が低い人は相続人になれません。

⑶ 法定相続分

法定相続人が遺産を相続する割合を相続分といいます。

民法900条~901条で法定相続分が定められています。

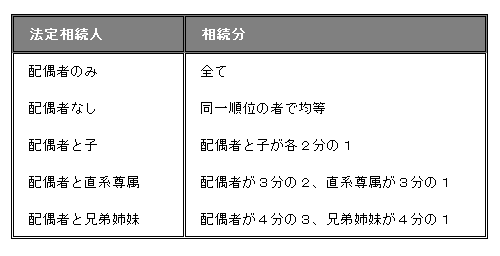

①配偶者のみ

配偶者が全ての遺産を相続します。

②相続人に配偶者がいない

同一順位の相続人の間で、均等に分割します。

但し、代襲相続が生じている場合、代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受け取れる相続分と同じとされています。

③配偶者と子

この場合の法定相続分は、配偶者と子が各2分の1となります。

④配偶者と直系尊属

この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

⑤配偶者と兄弟姉妹

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

2 近親者による固有の慰謝料請求

⑴ 近親者の固有の慰謝料の発生

被害者が死亡した場合、一定範囲内の近親者は、加害者に対し、固有の慰謝料を請求できます。

一定範囲内の近親者であれば、被害者の死亡によって多大な精神的苦痛を被ることは当然だと考えられることから、その精神的苦痛を慰謝するため、損害賠償請求が可能になるのです。

⑵ 近親者の範囲

①民法の規定

一定範囲内の親族は、民法710条で規定されています。

具体的には、父母・配偶者・子がこれに該当します。

これらの方々に対しては、固有の慰謝料が認められるのが通常です。

②裁判例

民法710条で規定されている方々にのみ固有の慰謝料を認めている裁判例が多いですが、民法710条に記載されていない親族、例えば、兄弟姉妹、祖父母にも固有の慰謝料を認めている裁判例も存在しています。

兄弟姉妹や祖父母の固有の慰謝料を認めてもらうためには、

- 被害者と親密な関係にあったこと

- 被害者が死亡したことによって多大な精神的苦痛を被ったこと

を主張立証する必要があります。

3.相続人と近親者の範囲が一致しない

注意が必要なのは、相続人と近親者の範囲が一致しない場合があることです。

- 相続人 = 被害者本人に生じた損害賠償請求権を相続する者

- 近親者 = 固有の慰謝料請求権を取得する者

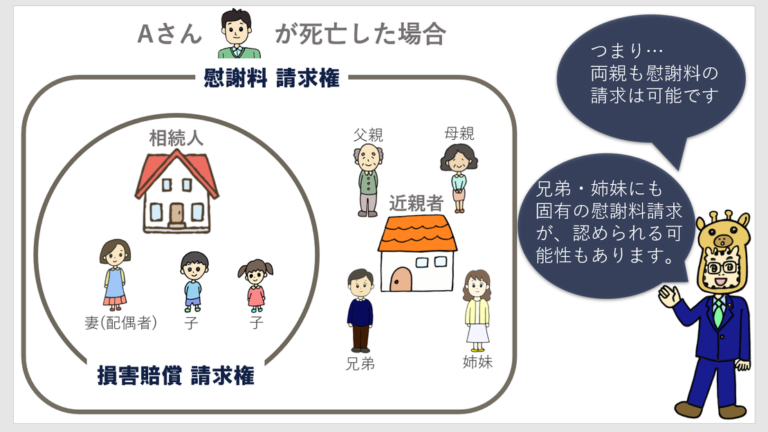

例えば、Aさんが交通事故で死亡し、Aさんにはご家族として配偶者・子供・両親がいた場合を考えてみます。

この場合の相続人は、配偶者と子供だけで、両親は相続人ではありません(民法887~890条)。このため、Aさんに生じた損害賠償請求権を相続によって取得するのは、相続人である配偶者と子供だけです。

これに対し、近親者の固有の慰謝料は、民法710条に挙げられている近親者に認められます。Aさんのケースでは、配偶者・子供だけでなく、両親にも固有の慰謝料請求権が認められることになります。

4.弁護士へのご依頼について

死亡事故への対応をご依頼を頂く場合、だいち法律事務所では、可能な限り、全ての相続人からご依頼を頂くようにしています。一つの事故によって発生した損害賠償請求権なので、一括して対応できる方がスムーズだからです。

また、相続人以外にも、近親者の固有の慰謝料を請求できる方がいれば、その方からもご依頼を頂くようにしています。

このように、死亡事故では、相続人・近親者が当事者になるため、依頼者が多くなることがあります。

Ⅲ.自賠責保険の請求

死亡事故では、医師に死亡診断書を作成してもらい、戸籍謄本などの資料を整えれば、自賠責保険金の請求手続ができるようになります。

では、自賠責保険金の請求が可能になれば、すぐに手続を行うべきでしょうか?

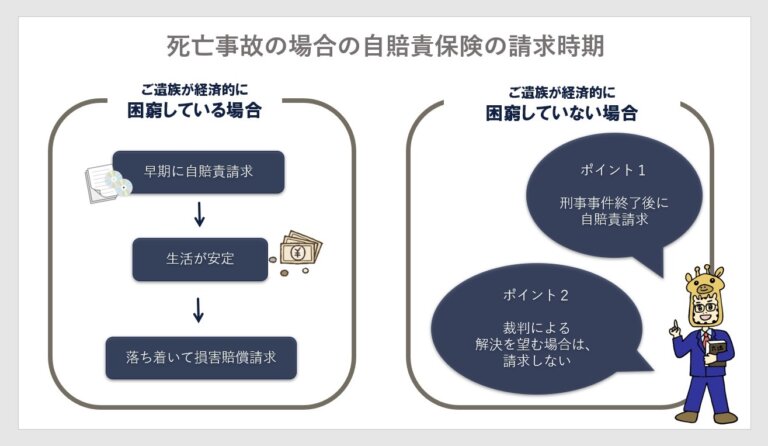

この点について、だいち法律事務所では、

①ご遺族の経済状態

②選択する解決方法(訴訟または示談)

などの事情を考慮して、自賠責保険金の請求を行うべきか否かを判断しています。

このことについて説明します。

1.自賠責保険金の請求手続が可能になる時期

⑴ 後遺障害事案

まず、後遺障害が問題になっている事案を考えてみます。

この場合、自賠責保険金の請求手続が可能になるのは、主治医に症状固定と判断され、後遺障害についての診断書を作成してもらってからです。

後遺障害診断書を入手できていなければ、後遺障害として残存している症状の有無・内容を明らかにできないため、自賠責保険金の請求手続を行うことができません。

⑵ 死亡事故

死亡事故では、被害者の死亡が確認されれば、医師に死亡診断書を作成してもらうことができます。

この死亡診断書と戸籍謄本(全部事項証明書)などの必要書類を準備すれば、自賠責保険金の請求手続を行うことが可能になります。

2.自賠責保険金の請求手続を行うべきか

だいち法律事務所では、死亡事故において、自賠責保険金の請求手続を行うべきではない場合があると考えています。

では、どのような要素を考慮して、自賠責保険金の請求手続を行うべきか否かを決めているのか、詳しく解説します。

⑴ ご遺族が経済的に困窮している場合

世帯で収入を得ていた唯一の存在が事故で死亡した場合、その世帯は収入を失ってしまいます。このような場合、残されたご遺族は、経済的に困窮し、生活に大きな不安を抱えることになります。

この場合には、ご遺族の生活を維持することを最優先に考える必要があります。早期に、自賠責保険金の請求手続を行い、自賠責保険金を受領することによって、ご遺族の生活の安定を図るべきだと考えています。

経済状況が改善され、生活が安定しなければ、ご遺族は、

・加害者の刑事事件に対する対応

・保険会社(加害者)との賠償に関する交渉

に集中することができなくなります。経済的な困窮につけ込まれて、低い水準の金額での示談に追い込まれる危険性もあります。

ですから、自賠責保険の請求手続を行って、経済的な安定を確保しておくことが重要なのです。

⑵ 経済的に困窮していない場合

経済的に困窮していない場合には、どの様なことを考慮して、自賠責保険の請求手続をとるかどうかを決めたらよいのでしょうか。

⒜ 刑事事件とのからみ

刑事事件において、被害者が自賠責保険金を受領したという事実は、損害の一部について被害弁償がなされたという扱いを受けます。

要するに、自賠責保険金を受け取ってしまうと、刑事手続において、加害者の処分が軽くなる可能性を高めることになります。

加害者に対して、厳罰を求めたいと考えるのであれば、刑事手続が終わるまで、自賠責保険を請求しない方がよいことになります。

⒝ 損害賠償手続(民事)とのからみ

示談で解決する場合、弁護士費用と遅延損害金は受領できないことが一般的です。

これに対し、裁判で解決する場合には、

・損害額の10%程度の弁護士費用

・事故発生日から支払済まで年5%の遅延損害金

が発生することになります。

ところが、裁判で解決する場合に、事前に自賠責保険金を受領していれば、以後、受領した金額分についての遅延損害金が発生しなくなります。また、裁判所が認めてくれる弁護士費用の額も少なくなります。

受領できる金額を最大化することを考えるのであれば、自賠責保険金を受領しないで提訴することが最も目的に適うことになります。

Ⅳ.損害項目

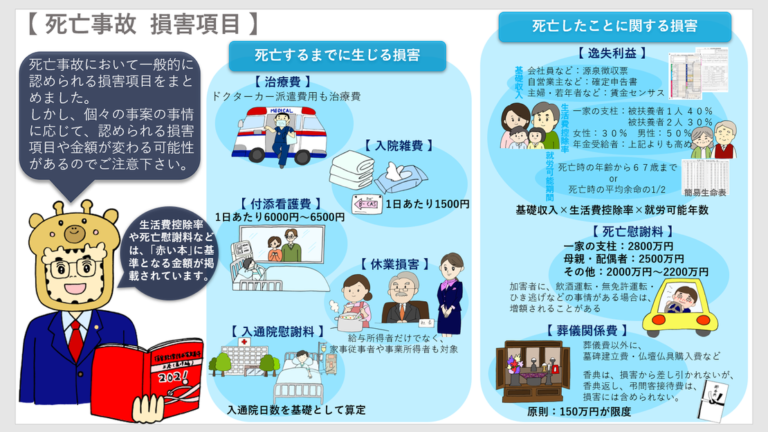

死亡事故において、損害賠償請求の対象となる主な損害項目について解説します。

1.死亡するまでに生じる損害項目

⑴ 治療費

①損害として認められること

死亡事故といっても、被害者が死亡するまでの経過は多種多様です。

大きく分けると、

- 事故現場で死亡が確認される『即死』のケース

- 病院に搬送された後、治療の甲斐なく死亡してしまうケース

があります。

しばらく生存していたケースでは、治療が行われますから、それに要した治療費は、賠償の対象となります。

また、『即死』というケースでも、事故現場にドクターカーなどが派遣され、蘇生措置が行われたり、一旦は病院に搬送して蘇生措置が行われることが多いです。この場合にも、治療費が発生しますので、賠償の対象になります。

②健康保険・労災保険

治療費の支払に、労災保険が適用できる場合は労災保険を適用しましょう。

それ以外の場合は健康保険を適用するようにしましょう。

特に、被害者にも過失が認められるケースでは、労災保険や健康保険を必ず適用すべきです。

⑵ 入院雑費

①雑費とは

入院した場合に支出する細々とした費用のことです。例えば、ガーゼ、タオル、ウェットティッシュ、テレビカードなどの購入費です。

②相場

入院雑費を請求するとき、領収証などの資料を提出しなくても、1日あたり一定額を認めることになっています。相場は、1日あたり1500円です。

⑶ 付添看護費

①付添看護を実施した場合に認められる

被害者は、死亡するに至るほどの重篤な怪我を負っています。

家族などが付添看護を実施した場合には、実施した日数分が認められます。

②相場

1日あたり6000円~6500円で認められることが多いです。

⑷ 休業損害

就労して収入を得ていた方が、交通事故によって死亡した場合、死亡するまでの期間は、就労できず、収入が減少します。この死亡するまでの減収を補填するのが休業損害という項目です。

給与収入を得ていた方に限らず、家事従事者、事業所得者なども休業損害の支払を受けられる可能性があります。

⑸ 入通院慰謝料

交通事故の被害に遭って入院すれば、被害者は、必然的に精神的苦痛を被ります。この精神的苦痛に対して、慰謝料の請求が認められています。

この慰謝料は、入通院した期間を基礎として算定されるため、入通院慰謝料と呼ばれています。

2.死亡したことに関する損害項目

⑴ 逸失利益

被害者が死亡した場合、労働能力の全部が失われ、将来的に得られるはずの収入を失ってしまいます。逸失利益は、この減収を補うために請求が認められる損害項目です。

死亡事故において、逸失利益の金額を計算するためには、以下の項目を検討する必要があります。

①基礎収入

事故がなければ、被害者が将来的に得たと見込まれる収入額のことです。

事故前年度の年収(所得)を基礎収入とすることが原則であり、会社員などの給与収入を得ている方は「源泉徴収票」、自営業主などの営業収入を得ている方は「確定申告書」などによって収入額を把握します。

主婦や30歳未満の若年者は、平均賃金(賃金センサス)を基礎収入とすることが可能です。

事故当時、失業していても、就職活動中だったなど、労働の能力と意欲があることが明らかであれば、休業損害を認められる可能性があります。

②生活費控除率

被害者が死亡してしまった場合、得ていた収入が失われる反面、その被害者が生存していれば支出が必要なはずの生活費が不要になります。このため、逸失利益から生活費を控除することになります。

この生活費控除率は、死亡した被害者の立場や得ていた収入によって、標準化されています。交通事故の賠償金額の算定において、広く参考にされている損害賠償額算定基準(通称:「赤い本」)では、以下の表の通りとなっています。

- 一家の支柱

被扶養者1人 40%

被扶養者2人以上 30%

一家の支柱とは、被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合のことです。

- 女性 30%

被害者が年少女子(高校生以下)に該当する場合に、全労働者・男女計・全年齢平均を基礎収入にした場合には、生活費控除率を45%とすることが多いです。

- 男性 50%

- 年金受給者

年金は、その多くを生活費に費消すると考えられることから、他の収入よりも生活費控除率が高くなる傾向にあります。

③就労可能期間

被害者が生存していれば就労して収入を得られたはずの期間が問題となります。

一般的には、「67歳に達するまで」就労できることを前提として、死亡時の年齢から67歳までの期間が労働能力喪失期間とされます。

既にある程度の年齢に達している方の場合には、「死亡時の年齢から67歳までの期間」「死亡時の平均余命の1/2の期間」の長い方の期間を採用することとされています。

⑵ 死亡慰謝料

①被害者が死亡したことに対して認められる慰謝料です。

「赤い本」では、以下の表の通りの基準となっています。

裁判所ごとに標準化されている場合があるので、必ずしも以下の表の金額が認められるわけではありません。

- 一家の支柱 2800万円

- 母親・配偶者 2500万円

- その他 2000万円~2200万円

②以下のような事情がある場合、慰謝料の額が増額されることがあります。

- 加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、轢き逃げなどの事情がある場合

- 被扶養者が多数の場合

- 損害額の算定が不可能または困難な損害の発生が認められる場合

⑶ 葬儀関係費

①含まれる費用

葬儀関係費には、葬儀費以外に、墓碑建立費・仏壇仏具購入費・遺体処置費などが含まれるとされています。

②相場

葬儀関係費は、150万円を限度として認められており、特別の事情がない限り、基準額以上の額が認められることはありません。

しかし、裁判例の中には、葬儀関係費として150万円以上の金額を認めているものもあります。諦めずに、十分な主張立証を行うことが重要だと思います。

③立証の要否

被害者が死亡した事実があれば、葬儀の執行とこれに伴う基準額程度の出費は必要なものと認められるので、特段の立証を要しないとされています。

④香典の取扱

受け取った香典は、損害から差し引かれません。

その代わり、香典返し、弔問客接待費などは損害と認められません。

Ⅴ.過失割合

民事(損害賠償請求)では、「過失割合」が重要な争点になることがあります。これは、被害者にも交通事故の発生について『過失(落ち度)』があった場合、被害者の過失割合に応じて、加害者に請求できる金額を減額して調整する制度です。

死亡事故では、被害者にも過失がある場合、その割合が10%変わるだけでも、受け取れる金額は数百万円という単位で違ってきます。過失割合は、金額面でとても重要な要素なのです。

それだけでなく、ご遺族の心情として、被害者に過失があったと認定されることを受け入れられないという場合もあるでしょう。生命を奪われただけでなく、被害者にも過失があったと指摘されることが更なる苦痛だと感じるご遺族は多いと思います。

さて、過失割合を検討するためには、正確な事故態様を把握することが重要です。このためには、刑事手続の段階で、積極的に対応し、警察がしっかりと捜査してくれるようにチェックしておく必要があります。また、できる限り多くの刑事記録を入手しておく必要があります。

その上で、弁護士が刑事記録に基づいて、過失割合に関する主張・立証の方針を検討します。専門家の意見が必要と判断する場合もあり、その場合は、信頼できる専門家に依頼して、事故態様を検討した上、過失割合についての意見をもらうことになります。

Ⅵ.手続の選択

自賠責保険金を受け取った場合でも、自賠責保険金は、損害の一部分の先払いであるため、残りの損害額は、別途、請求することになります。

この請求をするための手続には、大きく分けて、【示談】と【裁判】の2つがあります。

死亡事案では、一般的に、裁判による解決をお勧めすることがほとんどです。

しかし、個々の事案ごとの事情に応じて、メリットとデメリットを慎重に考慮し、示談で解決する場合もあります。

【示談】と【裁判】のどちらを選択すべきかは、弁護士にご相談いただき、そのアドバイスを考慮して決めて頂きたいと思います。

Ⅶ.弁護士への依頼

1.弁護士には早期に依頼すべき

捜査が進み、警察が事故状況について方針を立ててしまってからでは、方針を修正させるのは困難です。また、さらに進んで、検察官が加害者を不起訴処分とした後に、その処分を覆すのはさらに困難になります。

2.弁護士の対応

交通事故が起きた後、できる限り早期に、弁護士に相談し、警察の捜査状況を検討する機会を持つべきだと思います。

ご家族が交通事故によって命を落とされるという事態は、初めての経験であることと思います。これまでに経験したことがない事態に直面し、ご遺族は、どのように対応したらよいか分からないという不安を感じられていると思います。また、ご家族を失った悲しみの渦中にあるため、冷静な対応が難しい場合が多いと思います。

弁護士は、多くの死亡事故について対応した経験があります。その経験を基に、ご遺族の心情に寄り添いつつ、

- 加害者の対応が適切か否か

- 警察や検察の対応が適切か否か

- ご遺族のご意向を実現するために、どう対応するのが効果的か

などを適切に判断して、最適な対応をアドバイスしたり、ご意向を代弁することができます。

Ⅷ.だいち法律事務所の対応方針

加害者の刑事手続において十分な対応をしておかないと、

① 知らないうちに加害者の刑事処分が決まっていた

② 被害者に不利な事故態様が認定されていた

などの不満を持つことがあります。

刑事手続の段階から、しっかりと対応しておけば、このような不満を持つ事態を回避できる可能性が高まります。

また、刑事手続について不満を感じていても、諦めないでください。民事(損害賠償請求)の手続において、裁判(提訴)を選択し、民事裁判の中で加害者を尋問するなど、積極的な対応をすることによって、不満を解消できることもあります。

だいち法律事務所では、ご遺族の心情に寄り添い、ご遺族が納得できる解決ができるよう、十分なサポートを提供いたします。

Ⅸ.だいち法律事務所の解決例

-

-

死亡事故 Cases15

-

死亡事故 Cases14

-

死亡事故 Cases13

-

死亡事故 Cases12

-

死亡事故 Cases11

-

死亡事故 Cases10

-

死亡事故 Cases9

-

死亡事故 Cases8

Ⅹ.コラム

死亡事故に関連するコラムを紹介します

-

死亡事故②(損害賠償を請求できる者の範囲)

-

死亡事故①(自賠責保険の請求)

-

死亡事故③(損害項目)