高次脳機能障害 Cases24

- HOME>

- 高次脳機能障害

目次

Ⅰ.交通事故における「高次脳機能障害」とは

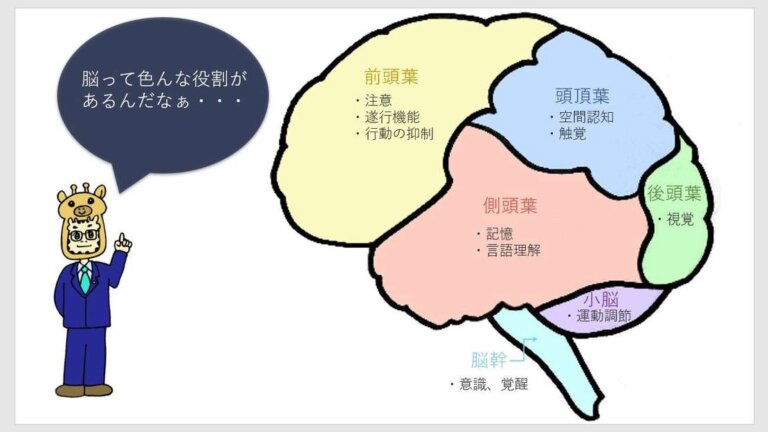

高次脳機能は、知識に基づいて、行動を計画し、実行する精神活動のことをいいます。これらの機能に障害が生じている状態が「高次脳機能障害」です。

この高次脳機能障害は、脳血管障害、低酸素脳症、精神疾患など、さまざまな原因によって発症する症状の総称です。頭部に外傷を負ったことによって脳に損傷が生じた場合に限られません。

ですが、交通事故において問題となる高次脳機能障害は、基本的に、「頭部外傷によって脳に器質的な損傷を負った結果」として発症した症状のみが対象になっています。これに該当すると評価されるためには、以下の事情が存在することが必要とされています。

① 交通事故によって頭部に外傷を負った

② 交通事故で受傷した直後に意識障害が生じていた

③ CT・MRI画像によって脳に器質的な損傷があることが確認できる

④ 交通事故から間もない時点で高次脳機能障害の症状が生じていた

交通事故によって頭部に外傷を負った後、「事故前はできていたことが、できなくなった」「事故前とは人格が変わってしまった」など、被害者の言動に異変を感じた場合は、高次脳機能障害の症状が現れたことを強く疑って、速やかに高次脳機能障害の専門医を受診することが重要です。

診察の結果、『脳外傷による高次脳機能障害』と診断されれば、十分な知識と経験を有する弁護士に依頼し、後遺障害認定・損害賠償請求に向けて、綿密な立証活動を実行していく必要があります。

Ⅱ.高次脳機能障害者に見られる主な症状

交通事故において問題となる「高次脳機能障害」は、頭部外傷によって「脳に器質的な損傷を負った」結果、認知障害、行動障害、人格変化などの症状が生じた状態をいいます。そして、これらの症状は、単独で生じることもありますが、併存することが多いといわれています。

そして、高次脳機能障害の症状が重度であれば、円滑な日常生活を送るために「見守り」や「声かけ」などの配慮・援助が必要になることもあります。

高次脳機能障害は、麻痺(運動障害)などの身体的な症状としては現れません。このため、外見だけで障害の深刻さを理解することは難しいです。だからこそ、交通事故によって頭部に外傷を負った場合、ご家族など被害者の身近にいる方々には、被害者の状態を慎重に観察して頂きたいです。そして、以下のような症状が現れていることに気づいたら、早急に高次脳機能障害の専門医の診察を受けてください。

1.認知障害

認知障害とは、注意・集中力障害、記憶・記銘力障害、遂行機能障害などの総称です。

気が散りやすい、新しいことを覚えられない、行動の計画・実行ができない、複数のことを同時に処理できない、話が回りくどく要点を相手に伝えられないなどの症状があります。

⑴ 注意障害

注意は、精神活動の根幹をなす重要な機能です。注意に障害があれば、認知、思考、行為、言語、記憶など多様な場面に影響が生じます。

注意障害があると、具体的には以下の症状が見られます。

①注意選択の障害

いくつかある刺激の中から、特定の対象や課題だけにうまく注意を向けられない

②注意の持続障害・注意集中の障害

注意を集中し続けることができない

③注意転導性の亢進

注意が他へそれやすく、脱線して関係のない刺激へと引き込まれやすい

④注意転換の障害

1つの刺激から他の刺激に適切に注意を切り替えられない

⑤注意分配の障害

2つ以上の刺激に同時に注意を配っていることができない

注意障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。

- 標準注意検査法(CAT)

- Trail Making test

- 仮名ひろいテスト

⑵ 記憶障害

記憶の機能は、以下の3段階に分けられます。

①記銘(情報を覚える)

②保持(覚えた情報を保存する)

③想起(情報を思い出す)

これらの過程に障害が生じることで、以下のような記憶障害が生じます。

- 「記銘」に障害があれば、新しく経験した事柄を覚えられなくなります。

- 「保持」に障害があれば、短い時間しか覚えていられない、覚えていられる記憶の量が限定されるなどの問題が生じます。

- 「想起」に障害があれば、既に保存されてる情報を思い出せなくなります。

記憶障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。

- 三宅式記銘力検査

- ベントン視覚記銘力検査

- レイ複雑図形検査

- ウェクスラー記憶検査(WMS-R)

- リバーミード行動記憶検査(RBMT)

⑶ 遂行機能障害

遂行機能は、以下の一連の過程から成り立っており、日常生活や社会生活を円滑に送るために欠かせない機能です。

①目標を立てる

②目標を達成するための計画を立てる

③行動する

④行動の結果を評価する

⑤結果の評価に基づいて、目標を達成するために行動を修正する

遂行機能に障害があると、以下のような問題が現れます。

- 過去に経験したことがない事態に直面すると適切な行動ができなくなる

- 状況に適合しない行動をしてしまう

- 決まった行動しかできなくなる

- 行動が非効率的になる

遂行機能障害の有無や程度を明らかにするための検査には、以下のものがあります。

- BADS

- ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト

- ハノイの塔テスト

⑷ 病識の欠如

- 自分の後遺障害を認識できず、自分は正常だと言い張る。

- 障害から回復しようとする意識を持てず、通院やリハビリを拒否する。

⑸ 地誌的障害

- 通いなれた道で迷子になってしまう

- 自分がいる場所がわからない

⑹ 半側空間無視

- 片側に対する認識ができなくなる。例えば、右側に置いてある物は認識できるのに、左側に置いてある物は見つけられない。

2.行動障害

行動障害とは、周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、職場や社会のマナーやルールを守れない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避的行動をすることができないなどの症状のことを言います。

具体的には、以下の例があげられます。

- お葬式に出席しているのに大声を出して会話をしたり、笑ったりしてしまう。

- 整列して順番を待てず、割り込みをしてしまう。

- 赤信号でも交差点を渡ってしまう。

- 羞恥心がなくなり、他人の前で下着姿になったり、陰部を出したりする。

- こだわりが強くなり、他人にも自分のルールを押しつけようとする。

- 電気などのスイッチ類を目につくまま衝動的に押してしまう。

- 刃物などで自分の身体を傷付ける(自傷行為)。

3.人格変化

人格変化とは、受傷前にはみられなかった発動性低下と抑制低下をいいます。

具体的には、自発性低下、気力の低下、衝動性、易怒性、自己中心性などの症状が現れます。

⑴ 自発性の低下

- リハビリの必要性を説明されても、意欲を持てず、リハビリをしようとしない。

- 気分の落ち込みが激しく、しばらく動こうとしない。

- 外出することを嫌がり、家の中に閉じこもっていようとする。

⑵ 衝動性・易怒性(暴言・暴力)

- 精神状態をコントロールできなくなり、些細なことでキレてしまう。

- 家庭内で弱い者、例えば、母親・弟・妹に対して、理由もなく暴言を吐いたり、暴力を振るったりする。

- 物に当たり、叩きつけるなどして壊してしまう。

⑶ 自己中心性

- 全てに自分を優先した考えしかできなくなる。自己中心的になる。他人に配慮しない。他人を平気で傷つける。

- 失敗は全て人のせいにする。自分の責任を認めない。

- 思い込みが激しく、人の意見を全く聞かない。

- こだわりが強く、日常生活でもみられる。

- 気分も自己中心的で、約束もすぐやぶる。

⑷ 他者依存、甘え、幼児化

- 言動、行動が子どもっぽい。親に甘える。ぬいぐるみに関心をもつ。

- 親に依存して、一人でやろうとしない。

- 自発性が無くなった。

- 幼児化することにより、性的な羞恥心が無くなり、人前で裸を平気でさらす等の行動をとる。

Ⅲ.「高次脳機能障害」が認められる要件

交通事故において問題となる高次脳機能障害は、基本的に、頭部外傷によって「脳に器質的な損傷を負った」結果、発症したものである必要があります。

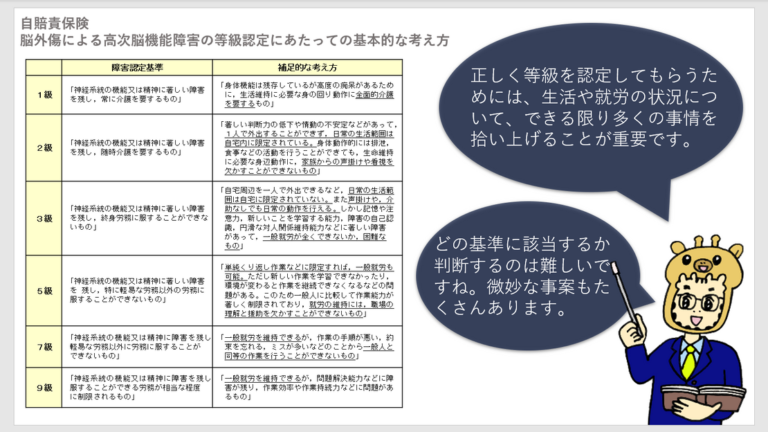

では、高次脳機能障害について、後遺障害として認定してもらうには、どんな事情が必要なのか、詳しく説明します。

1.交通事故によって頭部に外傷を負ったこと

交通事故によって「頭部に外傷を負った」結果、脳に器質的な損傷が生じたといえることが必要です。

これに対し、頭部に外傷を負っていないのに、交通事故の後、高次脳機能障害を発症したという場合は、交通事故を原因として高次脳機能障害を発症したと認めてもらうのは難しいです。

2.事故後に意識障害が生じたこと

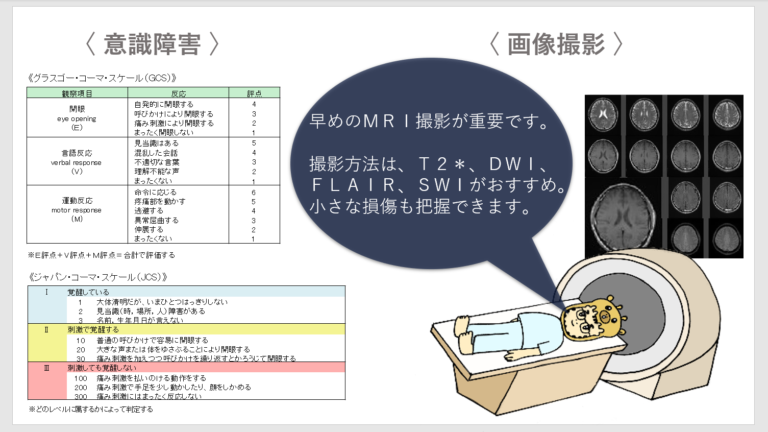

意識障害は、脳の機能に障害が生じたことを示す重要な指標です。

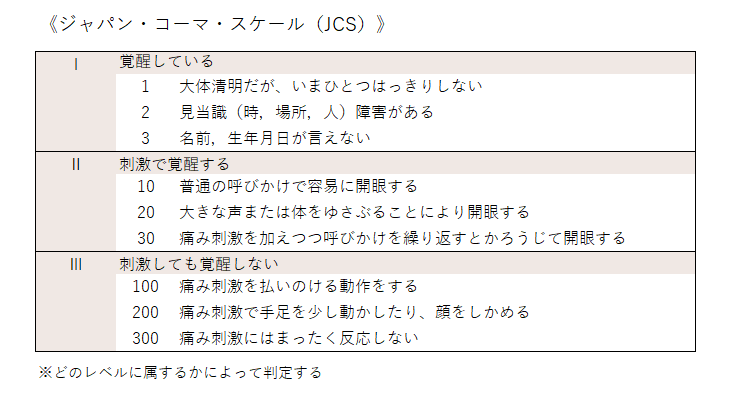

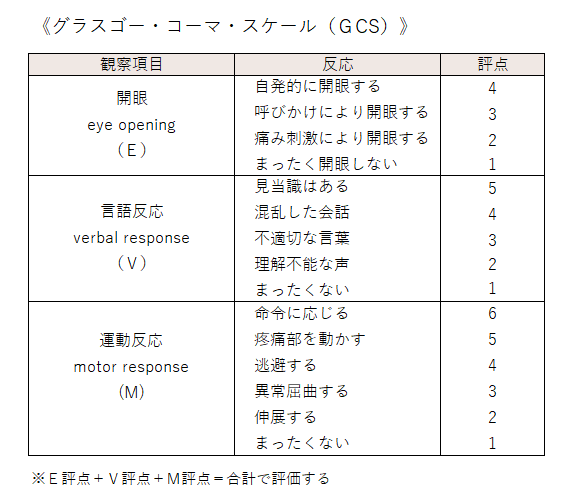

意識障害の程度(意識レベル)は、

JCS(ジャパン・コーマ・スケール)

GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)

によって評価されます。

頭部外傷後の意識障害の程度が重度であるほど、そして、意識障害が長く続くほど(特に6時間以上継続した場合)、高次脳機能障害を発症する可能性が高く、残存する症状も重篤になるとされています。

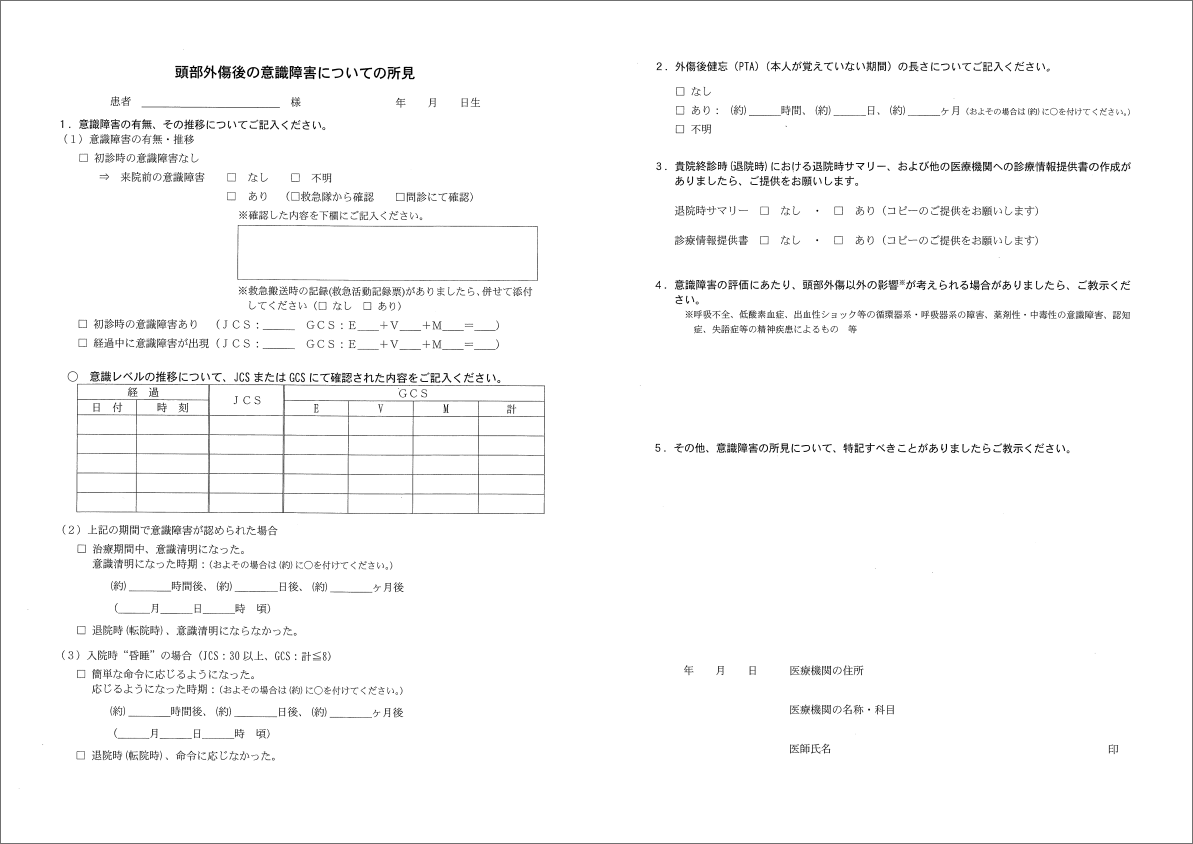

ですから、高次脳機能障害が問題となる事案では、意識障害の程度と継続時間の確認が重要です。これらのデータは、初診病院のカルテの記載内容などに基づいて作成された「頭部外傷後の意識障害についての所見」によって判断されます。

なお、意識障害が軽度だった場合でも、画像によって脳に器質的損傷が生じていることが明らかな場合は、交通事故を原因として高次脳機能障害が発症したと認めてもらえる場合があります。

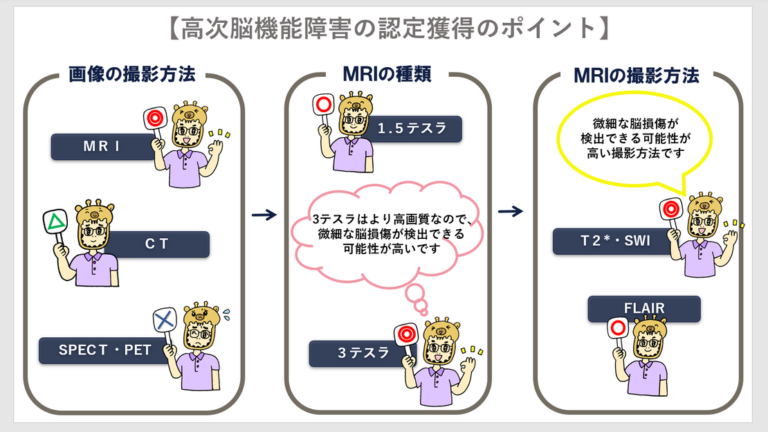

3.画像(CT・MRI)によって脳の損傷を確認できること

⑴ 画像所見の必要性

交通事故で頭部に外傷を負ったことを原因として高次脳機能障害を発症する場合、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷などと診断されていることが通常です。

そして、自賠責保険によって高次脳機能障害が認定されるには、医師によってこれらの診断がなされただけでは足りず、画像所見によって脳に器質的な損傷が生じていることが確認される必要があります。

⑵ CT

頭部外傷時、CTは、脳の器質的損傷の有無を診断するうえで、第一に選択すべきものとされています。CTは、MRIよりは空間分解能は劣りますが、撮像時間が短くて済み、頭蓋内病変の有無をおおまかに検知できるからです。

⑶ MRI

微細な脳損傷を検出するには、CTでは不十分です。CTにおいて画像所見が得られない患者で、頭蓋内病変が疑われる場合は、頭部外傷後、早期に、MRI(T2強調画像、T2*、DWI、FLAIRなど)を撮影することが望まれます。これは、早期に撮影されれば脳挫傷が明らかになる場合でも、時期が経過すると、脳の器質的損傷を示す所見が消失する例があるからです。

特に、T2*は、時間が経過した場合でも、びまん性軸索損傷による小出血部に沈着したヘモジデリンを捉えて診断につながる場合があります。さらに、SWIは、T2*よりも鋭敏に微細な出血痕などを描出することができる撮像方法として期待されています。

⑷ PET・SPECT

CT・MRIでは脳の器質的損傷が確認できない場合に、PET・SPECTなどを根拠として、脳に器質的損傷が存在すると説明しようとする試みがあります。

しかし、現時点では、CT・MRI以外の検査結果は、脳に器質的損傷が存在することの根拠として扱われていないので、注意が必要です。

⑸ 経時的な変化の把握

外傷から3~4週間以上が経過すると、重症例では、脳萎縮や脳室拡大が明らかになることがあります。脳実質に損傷が確認できなくても、脳萎縮や脳室拡大の所見があれば、高次脳機能障害の存在を裏付けるものと扱ってもらえます。間隔をあけて頭部CT・頭部MRIを繰り返し撮影することによって、この脳の経時的な変化を確認することが可能になります。

4.交通事故後の早い時期から高次脳機能障害の症状が現れていたこと

交通事故を原因とする高次脳機能障害は、脳に器質的損傷が生じたことで発症したものに限られています。脳の器質的損傷は、交通事故の被害に遭った時点で生じているのが通常ですから、高次脳機能障害の症状は、入院中、もしくは退院後すぐなど、受傷から間もない時期に現れている必要があります。

これに対し、交通事故によって受傷した後、かなりの期間があいてから、高次脳機能障害の症状が現れた場合には、交通事故を原因として高次脳機能障害を発症したと認めてもらうのは難しいことになります。

高次脳機能障害を後遺障害として認定してもらうためには、交通事故の直後から、被害者の状態を細かくチェックし、被害者に異常が認められれば、その内容を主治医や看護師に伝えておくことが重要です。このような対応をすれば、主治医に高次脳機能障害の症状に気づいてもらえます。そして、早い段階から、行動を観察したり、高次脳機能障害の検査を実施してもらうなどの対応をしてもらえます。

Ⅳ.高次脳機能障害の認定を受けるための準備

高次脳機能障害は、外見だけでは判断できない障害です。

このため、医師が作成する診断書だけでなく、被害者の症状を正確・詳細にまとめた資料を準備することが大切です。

1.医師の「正確・詳細」な診断書

⑴ 医療機関の選択

高次脳機能障害についての十分な知識を有し、高次脳機能障害の内容と程度を正確に診断できる医療機関は限られています。ですから、受診する医療機関を選ぶことが重要です。

⑵ 必要な情報の提供

主治医が高次脳機能障害を十分に理解していても、情報が不足していると正しい診断ができません。患者やその家族から正確な情報を数多く伝える必要があります。メモや日記を作成して、主治医に読んでもらうことが効果的です。

また、患者だけで受診せず、ご家族も立ち会うべきです。高次脳機能障害の患者には病識がないことが多いため、患者だけの受診では正確な情報が伝わらないのです。ご家族も診察に同席して、ご家族から見た患者の状態を説明することが重要です。

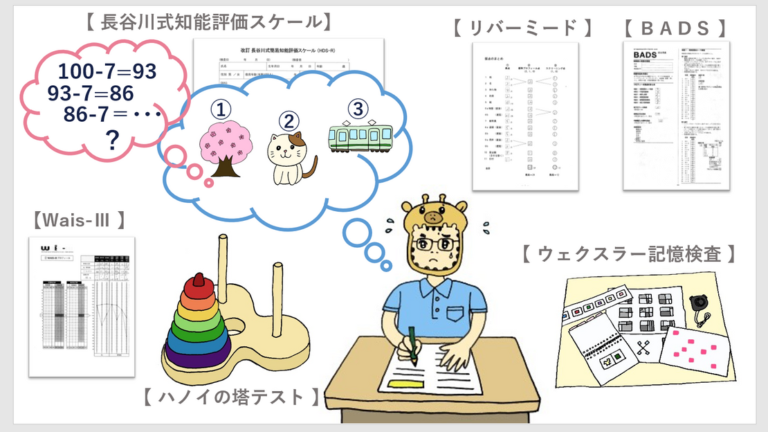

⑶ 神経心理学的検査の実施

高次脳機能障害の程度や内容を判断するためには、神経心理学的検査を実施しておくことが必要です。これらの検査を実施しておくことで、高次脳機能障害の症状や程度が裏付けられます。

一般的に用いられる神経心理学的検査には、以下のものがあります。

なお、これらの検査は、認知障害を評価するには適していますが、行動障害や人格変化は評価できないとされています。

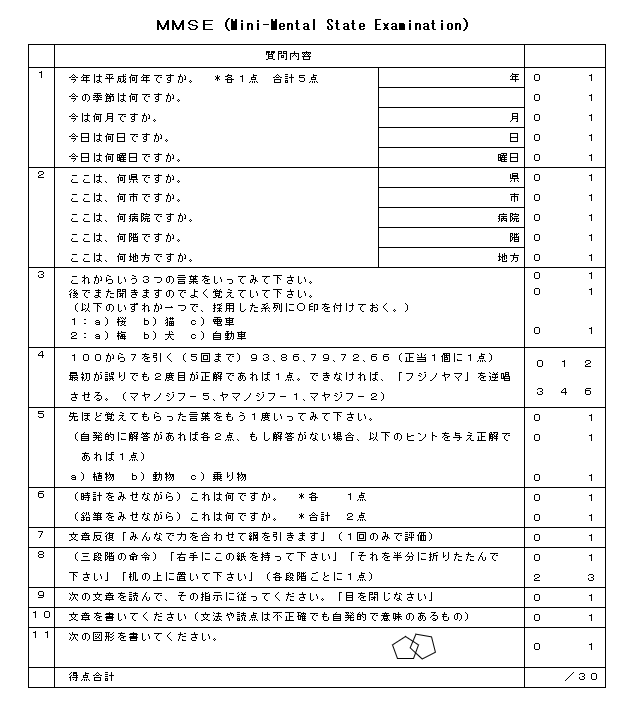

①知能

- MMSE(mini-mental state examination)

簡易的な知能評価テストです。

所要時間が短いため、スクリーニング(ふるい分け)のテストとして用いられています。

30点満点で、23点以下が認知症の疑いがあると評価されます。

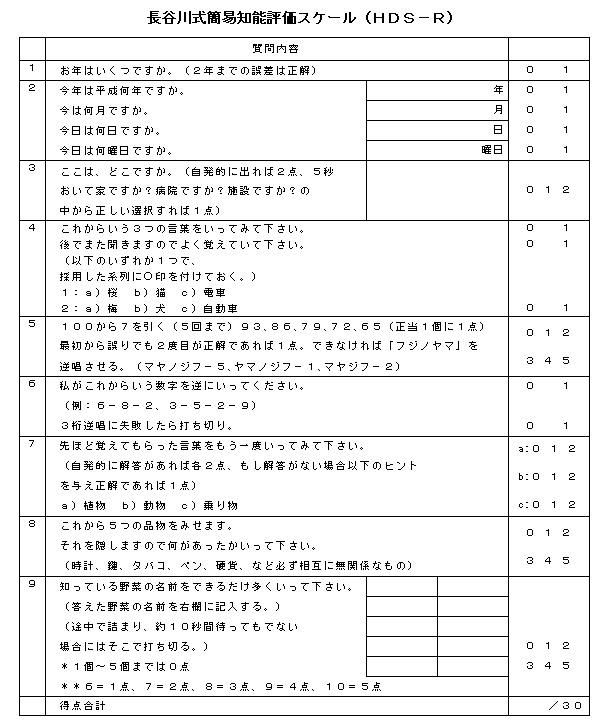

- 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

簡易的な知能評価テストです。

所要時間が短いため、スクリーニング(ふるい分け)のテストとして用いられています。

30点満点で、20点以下が認知症の疑いがあると評価されます。

- WAIS-Ⅳ[子供(6~16歳)向けはWISC-Ⅳ]

世界で最も使用されている知能検査です。

言語性IQ(VIQ):知識・数唱・単語・算数・理解・類似

動作性IQ(PIQ):絵画完成・絵画配列・積木模様・組合せ・符号など

これらを総合して全検査IQ(FIQ)を算出します。

それぞれのIQは、標準値が100とされ、標準偏差(SD)が15とされています。

②注意

- 標準注意検査法(CAT)

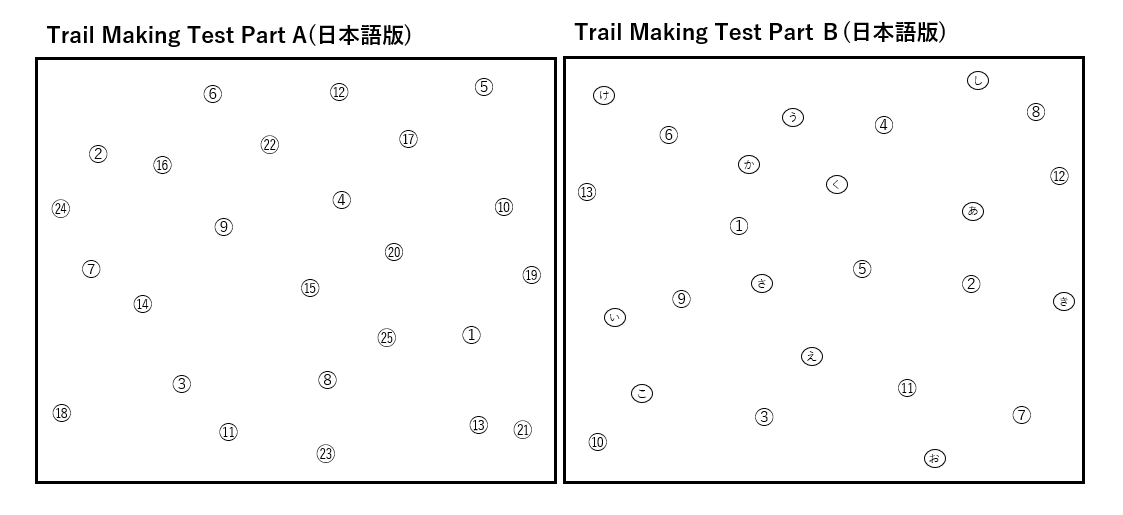

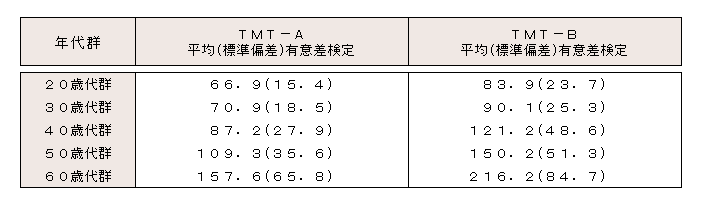

- Trail Making test

検査用紙・筆記用具・ストップウォッチがあれば実施できるため、多く利用されている検査です。

PartAは、ランダムに配置されている数字の1から25を順番に線で結んでいくテストで、選択的注意を検査します。

PartBは、ランダムに配置されている数字(1~13)とひらがな(あ~し)を「1-あ-2-い-3-う-…」のように交互に線で結んでいくテストで、配分的注意を検査します。

注意障害があると終了までに時間がかかるだけでなく、PartAとPartBに大きな時間差が生じます。

③記憶

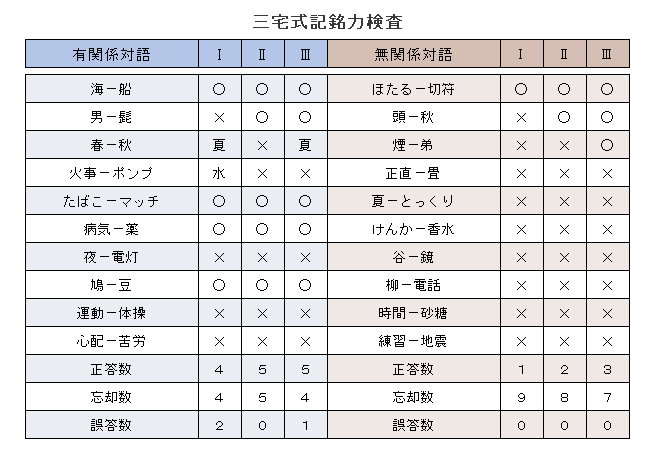

- 三宅式記銘力検査

短時間かつ簡易に行える言語性記憶の検査です。

有関係対語と無関係対語を10対ずつ聞かせた後、一方を読み聞かせて他方を想起させます。これを3回繰りかえします。

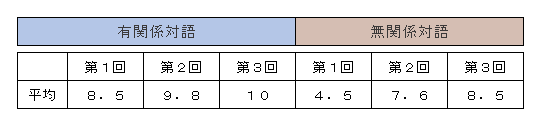

満点は10点で、標準値は、

有関係対語:1回目8.5、2回目9.8、3回目10

無関係対語:1回目4.5、2回目7.6、3回目8.5

とされています。

- ウェクスラー記憶検査(WMS-R)

世界的に使用されている総合的な記憶力の検査です。

注意・集中、言語性記憶、視覚性記憶、遅延再生の指標で記憶力を検査します。

標準値が100とされ、標準偏差(SD)が15とされています。

・リバーミード行動記憶検査(RBMT)

日常生活上で記憶障害患者が遭遇する状況を可能な限り想定した検査です。

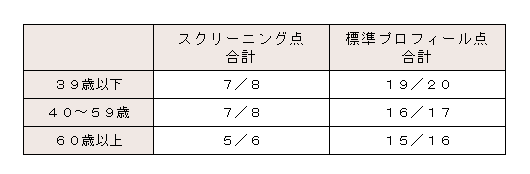

年齢別のcut off 得点は以下の通りです。

④遂行機能

- BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)

遂行機能やさまざまな問題解決能力を総合的に評価できる検査です。

また、患者と第三者(家族や介護者)の評価を比較することで、病識の程度も明らかにできます。

この検査は、カードや道具を使った6種類の下位検査と1つの質問表から構成されており、検査ごとに0~4点のプロフィール得点が算出されます。総プロフィール得点は0~24点です。

さらに、健常群の総プロフィール得点の平均値を100とし、標準偏差15の標準化得点に変換して評価します。また、年齢による影響を考慮するため、「40歳以下」、「41~65歳」、「65~87歳」の3段階に分けて補正した標準化得点も求められます。

その上で、「障害あり」「境界域」「平均下」「平均」「平均上」「優秀」「きわめて優秀」の7段階に区分して評価されます。

- ウィスコンシン・カード・ソーティング・テスト(WCST:Wisconsin card soring test)

遂行機能障害があると、知能・記憶・注意などの認知機能についての障害が目立たないにもかかわらず、発想の転換が困難で、1つの考えや視点にこだわって柔軟な思考ができなくなります。WCSTは、遂行機能障害で生じる発想の転換障害を検出するための検査です。

赤・緑・黄・青色の1~4個の三角形・星型・十字形・円が印刷された48枚の反応カードと4枚の刺激カードを用いて、基準に基づいて並べ替えさせます。並べ替えの基準を変えたときに、基準が変わったことを認識できるか、基準が変わったことに気づくまでに何回の誤りをするかを観察します。この過程から、「達成カテゴリー数(CA)」「保続数(PEN)」「セットの維持困難(DMS)」によって評価します。CAで6以下が問題ありといわれています。

⑷ 主治医に作成してもらう書類

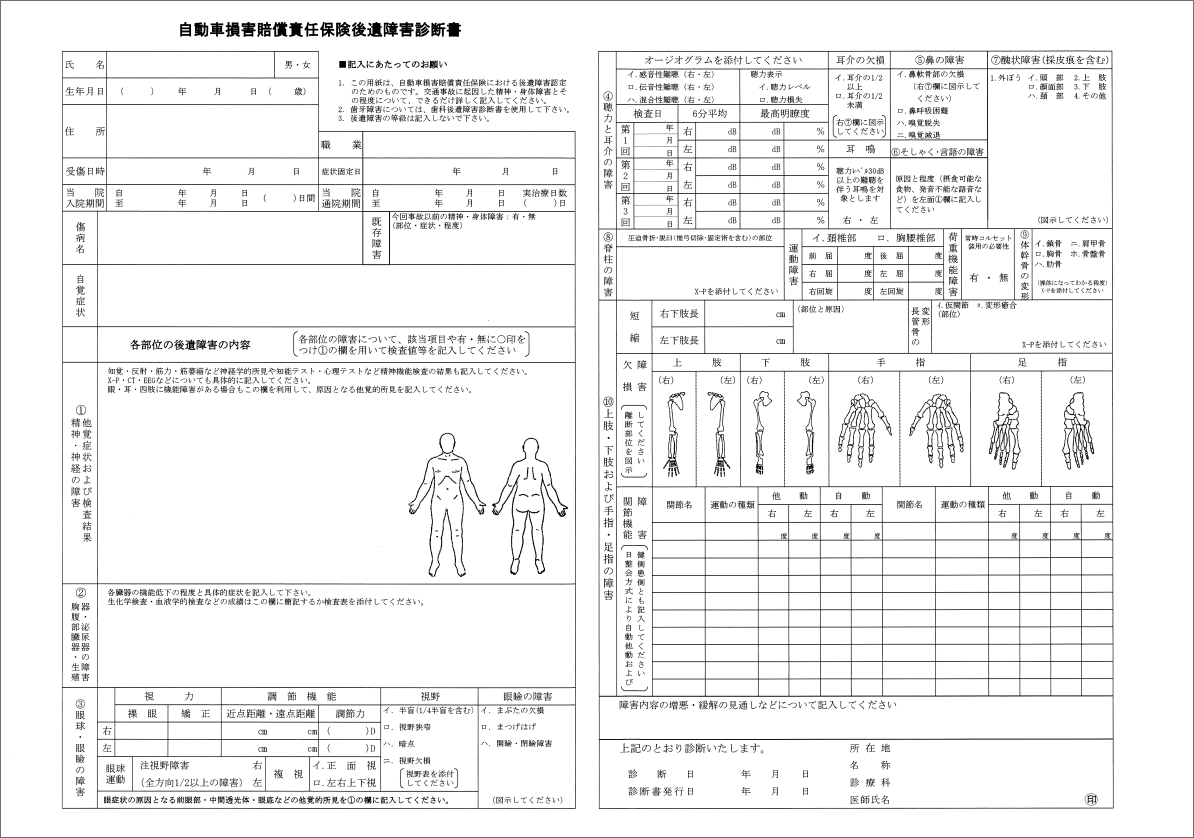

- 後遺障害診断書

交通事故の被害に遭って後遺障害が残った場合に、必ず、主治医に作成してもらう必要がある書類です。脳外傷を負って高次脳機能障害の症状が残った場合にも、後遺障害(等級)の認定を受けるためには、主治医にこの診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書に記載される「自覚症状」「他覚症状」の内容は、後遺障害(等級)の審査において考慮される重要な情報です。可能な限り詳細に記載してもらってください。

また、症状固定日は、後遺障害認定の基準時であるとともに、消滅時効の起算点となります。とても重要な意味を持つので、症状固定日はしっかり把握しておいてください。

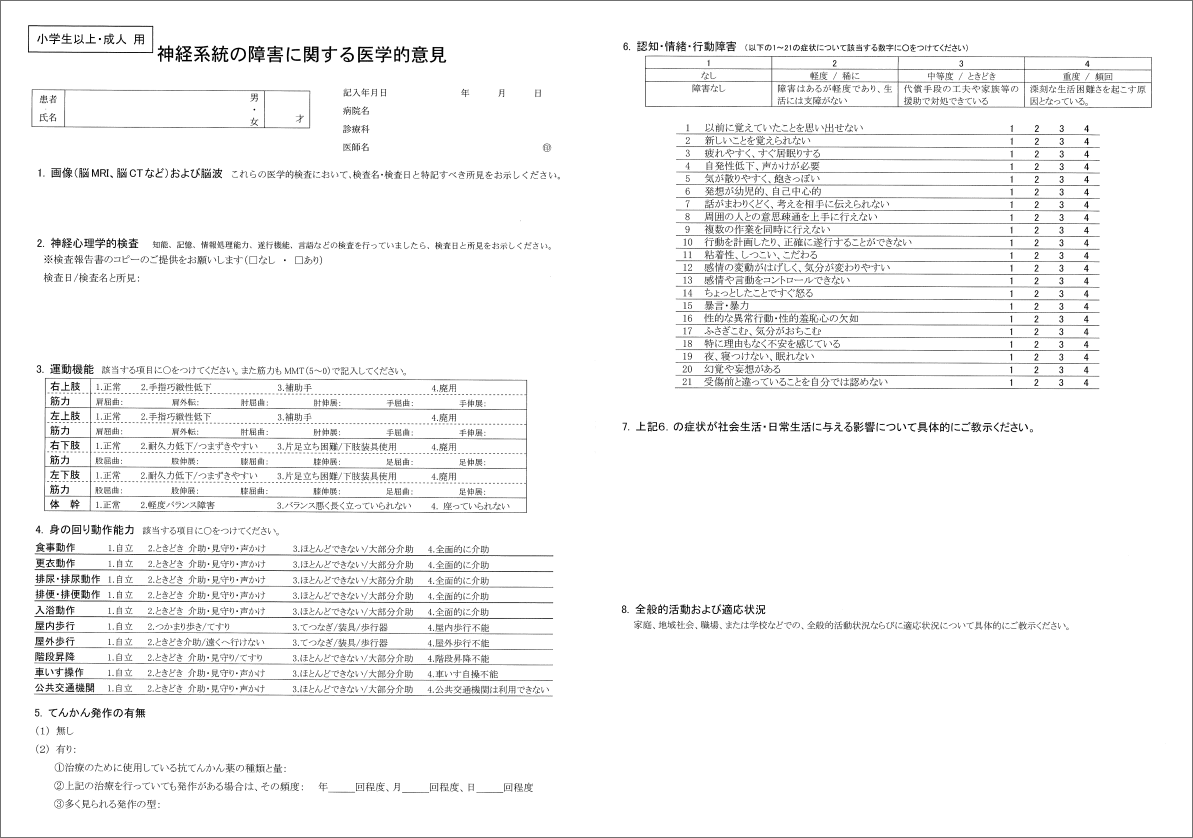

- 神経系統の障害に関する医学的意見

高次脳機能障害について後遺障害(等級)の認定を求めるときに提出が求められる書類です。高次脳機能障害の認定において必要となる情報を網羅的に記載できるように工夫されています。

記載すべき事項の中でも、

5.認知・情緒・行動障害

7.上記6.の症状が社会生活・日常生活に与える影響

8.全般的活動および適応状況

の各欄は、後遺障害等級の認定にあたって非常に重要な項目です。

高次脳機能障害の認定基準【詳しくは、高次脳機能障害④(等級の基準:自賠責保険)のコラムをご覧ください】を十分に考慮した上で、被害者の症状を詳細に記載してもらう必要があります。

- 頭部外傷後の意識障害についての所見

脳外傷を負った後に生じる意識障害の「程度」と「経過」を記載する書類です。

意識障害は、それが重篤であるほど、そして、それが長く継続するほど、重篤な高次脳機能障害の症状が残りやすくなるとされています。このため、その書面によって、意識障害の「程度」と「経過」を確認することが重要なのです。

意識障害の程度は、JCS・GCSのどちらの指標で記載しても構わないようになっています。

この書類は、事故直後に搬送された初診病院で作成してもらいます。

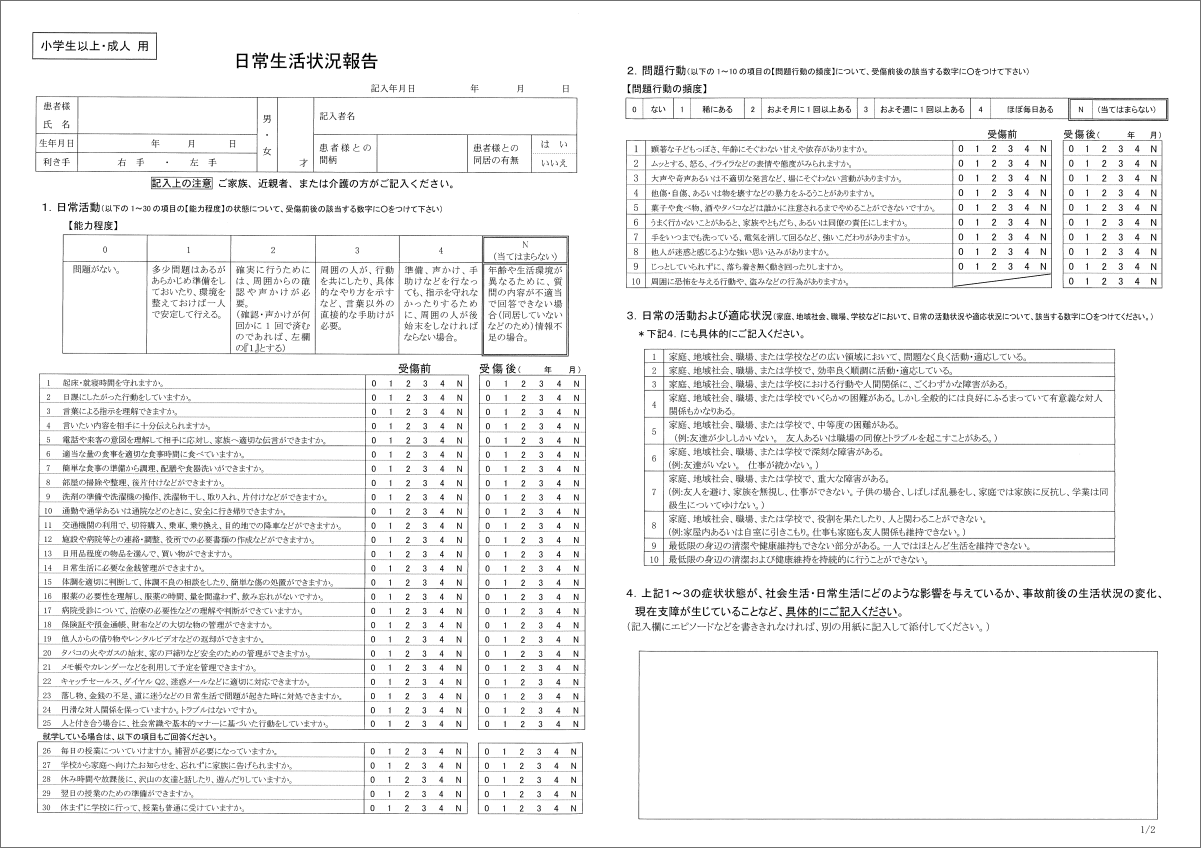

2.家族による日常生活状況の報告

⑴ 家族が作成する理由

高次脳機能障害は、外見からは把握しにくいことが特徴です。また、患者には病識がないことが多いので、患者が自分で症状(異常)を正確に把握することも期待できません。

これに対して、家族は、日常的に患者と接する時間が長いことに加え、日々、見守りや声かけなどの対応を行っています。このため、患者の高次脳機能障害の症状を正確かつ詳細に把握しています。

自賠責保険における高次脳機能障害の認定手続において、家族が作成する「日常生活状況報告」が必要書類とされているのは、家族が最も症状を把握しているからなのです。

⑵ 補足説明が必要なこと

日常生活状況報告は、多様な情報の記載が求められているにも関わらず、記載欄が限られています。患者の症状を詳細に説明するためには、具体的なエピソードを記載することが効果的ですが、十分な記載スペースが足りません。

そこで、「日常生活状況報告」に加えて、より詳細な「説明書」を作成して提出すべきでしょう。この「説明書」に記載すべき内容は、十分な知識と経験に基づいて判断する必要があります。だいち法律事務所では、十分な知識と経験に基づいて、この点についてのアドバイスも行っています。

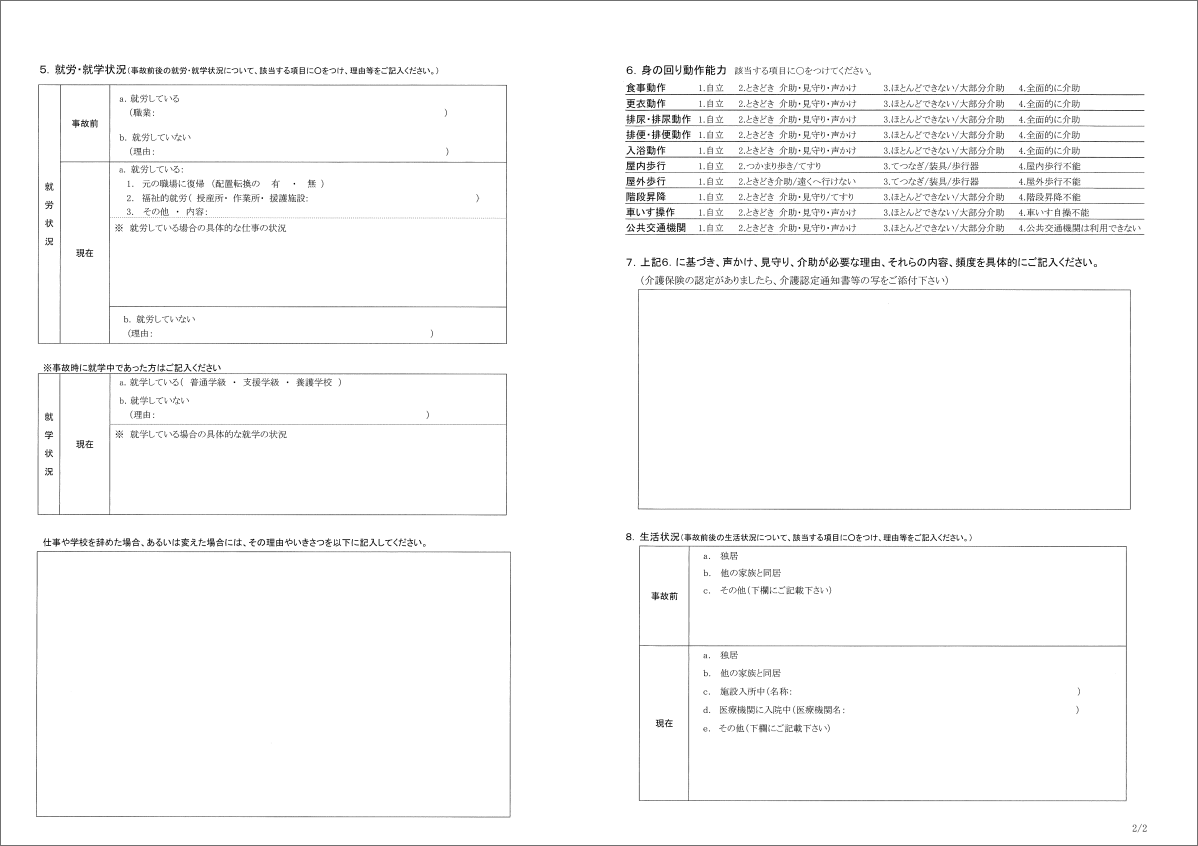

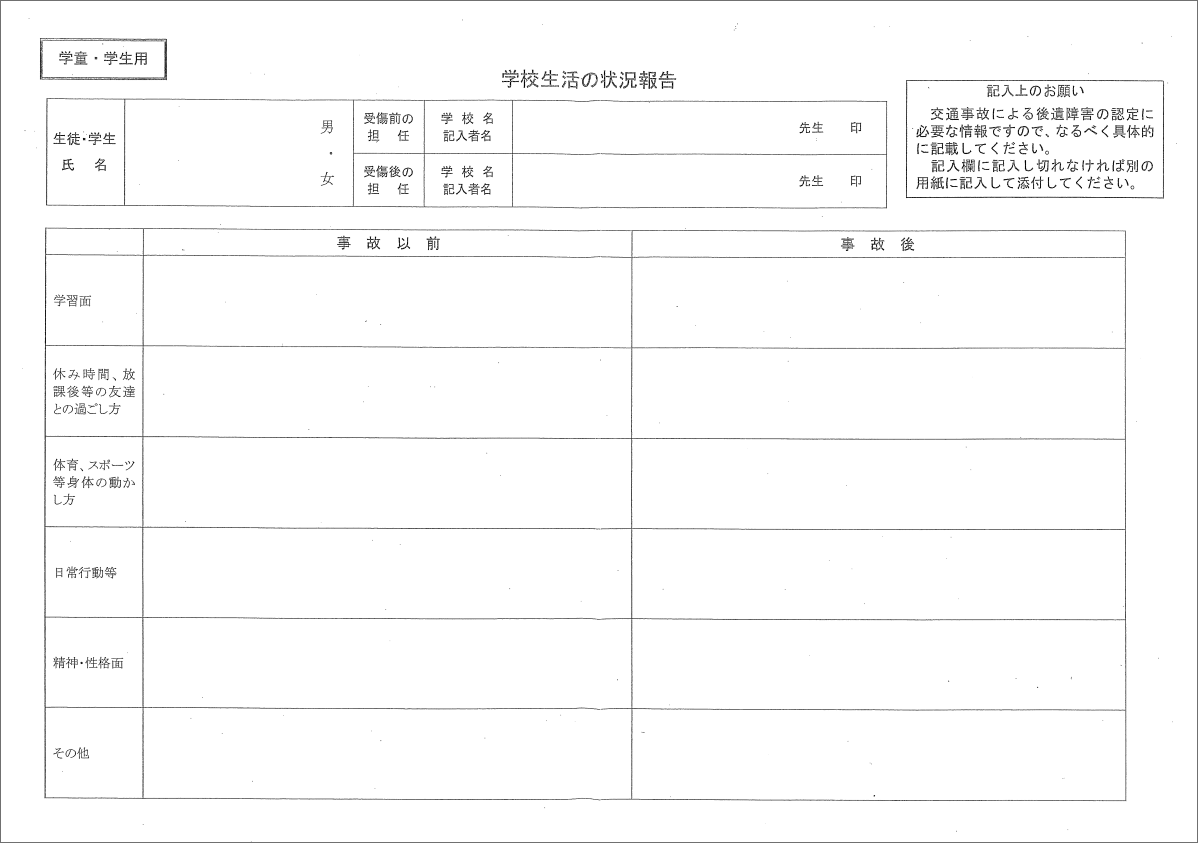

3.「就労:職場の説明書」「児童・生徒:担任の説明書」

高次脳機能障害の患者であっても、症状が改善すれば、復職したり、復学したりすることになります。そして、職場復帰していれば「職場の上司・同僚・部下」、復学していれば「教諭・同級生」などと長い時間を過ごすことになります。

これらの方々は、事故の前後の状態を比較できるでしょうし、職場や学校での問題点を把握できる十分な量の情報を有しているはずです。しかも、第三者の証言なので、家族が作成した「日常生活状況報告」や「説明書」よりも高い信用性が認められる可能性があります。

このため、復職や復学が実現している場合は、適切な後遺障害の認定を得るため、これらの関係者にも日常生活状況報告や説明書を作成してもらうことが重要です。

ところで、第三者の協力を得るときは、高次脳機能障害を十分に理解していることを確認しておくことが重要です。理解が不十分なままで説明書の作成を求めると、症状(異常)の見落としや評価ポイントのズレなどのため、正しく評価してもらえない危険があるからです。このため、協力を求める場合は、医師や家族から、高次脳機能障害に関する情報を伝え、十分な観察、正しい評価をしてもらうことが必要になります。

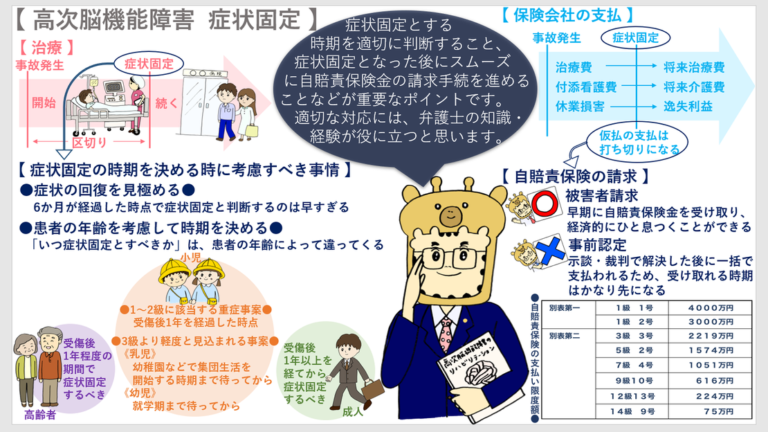

Ⅴ.症状固定の時期

症状固定の診断を受ける時期を決めるにあたって、考慮しなければならない事情がいくつかあります。これらの事情を慎重に考慮して、後々に不都合が生じないように注意してください。

1.症状の回復を見極めること

事故からあまり時間が経過していない時点では、まだまだ症状が改善する可能性があると見込まれます。そこで、症状固定に達したという診断を受ける時期は、早くても事故後(受傷後)6か月を経過した後とすべきことが原則とされています。

しかし、高次脳機能障害の患者の場合には、6か月が経過した時点で症状固定に達したと判断するのは早いです。他の障害と比較して、症状の改善が緩やかになるまでに見込まれる期間が長くなると見込まれているためです。また、高次脳機能障害の症状を詳細に把握するためには、退院後の日常生活・学校生活・職場環境などへの適応状況をしっかり確認する必要があります。このためにも長い期間が必要になります。

2.年齢による時期の判断の違い

高次脳機能障害の患者について、「いつ症状固定とすべきか」という問題は、患者の年齢によって、以下の3項目に区別して考える必要があるとされています。

⑴ 成人

成人の場合、急性期の症状は急速に回復が進みます。そして、急性期を過ぎると症状の回復は緩やかになり始め、徐々に回復の速度はゆっくりになります。

このため、受傷後1年以上を経てから症状固定とするべきとされています。

⑵ 小児

小児の事案でも、後遺障害等級が1~2級に該当すると見込まれるほどの重症事案であれば、受傷後1年を経過した時点で判定することは比較的容易です。

これに対し、3級より軽度と見込まれる場合には、後遺障害等級を判定するためには、幼稚園・保育園・学校での生活への適応にどの程度の困難さがあるかを的確に評価する必要があります。このためには、1年程度の期間では十分な評価資料を収集できず、適切な時期まで経過観察が必要になる場合が多いとされています。

将来、小児がどの程度の適応困難さを示すかは、脳損傷の重症度だけでなく、脳の成長と精神機能の発達による影響が大きいため、学校などにおける集団生活への適応困難の有無・程度を把握してからの方が、成人後の自立した社会生活や就労についての能力をより正確に評価できると考えられているのです。

従って、適切な経過観察期間、例えば、乳児の場合は幼稚園・保育園などで集団生活を開始する時期まで、幼児では就学期まで、後遺障害等級認定を待つ考え方も尊重されているようです。

⑶ 高齢者

高齢者の場合も、1年程度の期間で症状固定とすべきとされています。

ただし、高齢者の場合、受傷後に症状が悪化する原因として、脳外傷による高次脳機能障害の影響だけでなく、加齢による認知機能の障害の進行が加わっている可能性があります。

このため、症状固定となった後、時間の経過とともに症状が悪化した場合には、交通事故による受傷が原因となって、「通常の加齢による変化を超えた悪化」が生じていると評価できる場合に限って、上位等級への認定変更の対象とすると取り扱われています。

Ⅵ.被害者とその家族が直面する問題

被害者が「脳外傷による高次脳機能障害」を発症した場合、以下に説明する3つの問題に直面することが多いです。

1.適切な治療と診断が受けられない

高次脳機能障害の患者は、身体の麻痺が残っておらず、外見的には健常者と変わらないことが多いです。このため、高次脳機能障害についての十分な知識や診療経験を有していない医師にかかってしまうと、症状を見落とされたり、適切な治療と診断を受けられないケースがあります。

高次脳機能障害が社会問題となった昨今でも、高次脳機能障害に対して十分な知識や経験のない医療機関が存在しています。主治医が十分な対応をしてくれないと感じたなら、高次脳機能障害を専門的に診療している医療機関への転院も検討する必要があります。

2.症状の程度が適正に評価されにくい

主治医が高次脳機能障害を十分に理解していなければ、後遺障害診断書には症状の正確な内容や深刻さが記載されません。当然、不十分な内容の診断書を提出しても、適正な後遺障害等級は認定され難くなってしまいます。実際の症状の重篤さに比べ、認定される後遺障害等級は軽くなってしまいます。

後遺障害等級は、被害者が受けとれる賠償金の額に大きく影響します。不当に低い後遺障害等級が認定されてしまうと、被害者とそのご家族は、長い生涯にわたって経済的にも精神的にも苦しみを引きずることになってしまいます。

こうした結果を避けるため、だいち法律事務所は、専門医とも連携し、後遺障害が認定される前の段階から、可能な限りの支援を行っています。

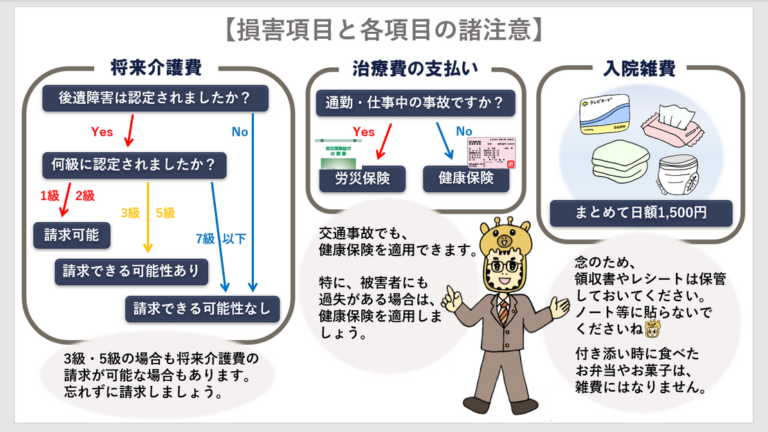

3.介護費が認められにくい

寝たきり状態である「遷延性意識障害」、身体的に重篤な麻痺が残る「脊髄損傷」と比較すると、身体を自由に動かせる「高次脳機能障害」の被害者を介護することには、異なる意味で多大な苦労があります。予想できない突発的な異常行動や感情の爆発が起きてしまうため、常に様子を気にしながら生活する必要があるのです。

ところが、高次脳機能障害が2級以下の後遺障害等級に認定された場合、保険会社は、「随時介護で足りる」、つまり、「必要なときにだけ介護すればよい」から、必要な介護費は少ない額でよいと主張するのです(「常時」と「随時」では、介護費の額に大きな差が出ます)。

こうした場合でも、高額な介護費を認定してもらうには、

- 事故前後における被害者の変化が大きいこと

- 日常生活に生じている支障が多岐にわたっていること

- 介護の内容が多様で、頻度も多く、多大な負担であること

などを緻密に立証する必要があります。

また、本来の後遺障害等級では介護の必要性が前提とされていない3級や5級の高次脳機能障害においても、具体的な症状と実施している介護の内容を緻密に立証することで、介護費を認めてもらえる可能性があります。

このような立証には、多くのノウハウが必要です。多くの高次脳機能障害の事案を取り扱った経験のある弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

Ⅶ.まとめ

高次脳機能障害は、被害者にとっては勿論、ご家族、職場の同僚、学校の教諭にとっても、理解や対処が非常に難しい後遺障害です。

適正な後遺障害等級の認定を受け、適正な額の賠償金を受け取るためには、十分な知識と経験が必要です。

だいち法律事務所は、高次脳機能障害の事案について数多くのご依頼をいただき、解決に導いてきました。被害者やそのご家族の心情に寄り添い、ご納得いただける解決ができるよう、十分なサポートを提供することをお約束いたします。

Ⅷ.だいち法律事務所の解決例

だいち法律事務所が取り扱った「高次脳機能障害」事案に関する裁判例・解決例を紹介します。

-

-

高次脳機能障害 Cases23

-

高次脳機能障害 Cases22

-

高次脳機能障害 Cases21

-

高次脳機能障害 Cases20

-

高次脳機能障害 Cases19

-

高次脳機能障害 Cases18

-

高次脳機能障害 Cases17

-

高次脳機能障害 Cases16

Ⅸ.コラム

高次脳機能障害に関するコラムを紹介します。

-

高次脳機能障害⑧(症状固定)

-

高次脳機能障害⑦(損害項目)

-

高次脳機能障害⑥(軽度外傷性脳損傷《MTBI》)

-

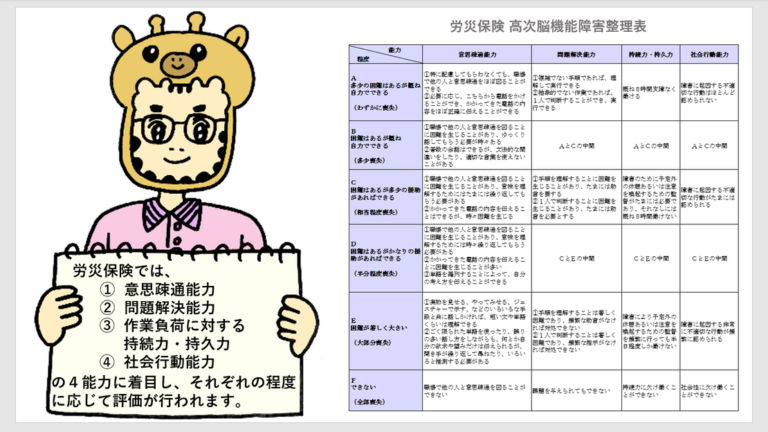

高次脳機能障害⑤(等級の基準:労災保険)

-

高次脳機能障害④(等級の基準:自賠責保険)

-

高次脳機能障害③(症状の把握)

-

高次脳機能障害②(認定の基準)

-

高次脳機能障害①(症状)

Ⅹ.交通医療研究会レジュメ

交通医療研究会で取り上げたテーマの中で、高次脳機能障害に関連するレジュメを紹介します。